価値創造プロセスによる事例

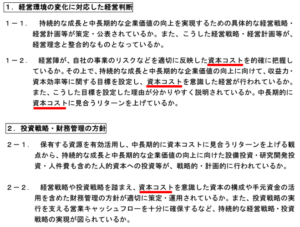

価値創造プロセスの事例と例文の作り方

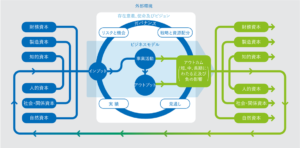

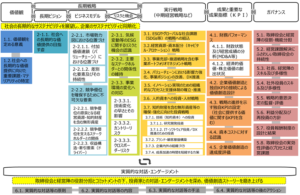

こちらは、株式会社フジクラの統合報告書に記載されている価値創造モデルです。これを見ますと、「インプット」として事業活動の源泉である6つの資本が記載されています。これをインプットすることで、「ビジネスプロセス」として「研究開発」「資材調達」「製造」「販売/アフターフォロー」などのサイクルを繰り返すことによって、大きく3つの要素として「技術力」「社会変化への適応力」「長期的な信頼関係」、この3つの競争優位性を生み出すことになり、価値を創造していくというものになります。

その結果、「アウトプット」として実際に社会に届けているものは、1つ目に見える事業としては3つが挙げられ、2つ目に新たな事業分野ということでこれら図にある3つの製品が挙げられているます。このアウトプットを通じて、社会に向けたアウトカムですけど、フジクラのブランド向上ということで3つ挙げられており、「顧客・株主・社員」「地球環境」「社会」に対して、それぞれの項目を更に挙げているわけです。

そして最終的に「インパクト」として私が目指すものとして、「中期経営計画」「サスティナビリティ目標2025」「2030年ビジョン」「環境長期ビジョン2050」などを達成していくということになり、一連のインプットから価値創造サイクルを通して、アウトプットを経てカムアウトを創出し、これらの目標を目指していく流れが記載されております。

価値創造プロセスの事例に基づいたストーリー

このようにして、これまでお話ししてきた内容をまとめますと、現在、国内外の投資家や銀行をはじめとするステークスホルダーから、各企業の取り組みのさらなる進展を期待する声に対して、効果的に情報を開示して、対話によって信頼を得て、将来に向かって事業を発展させていく内容でした。

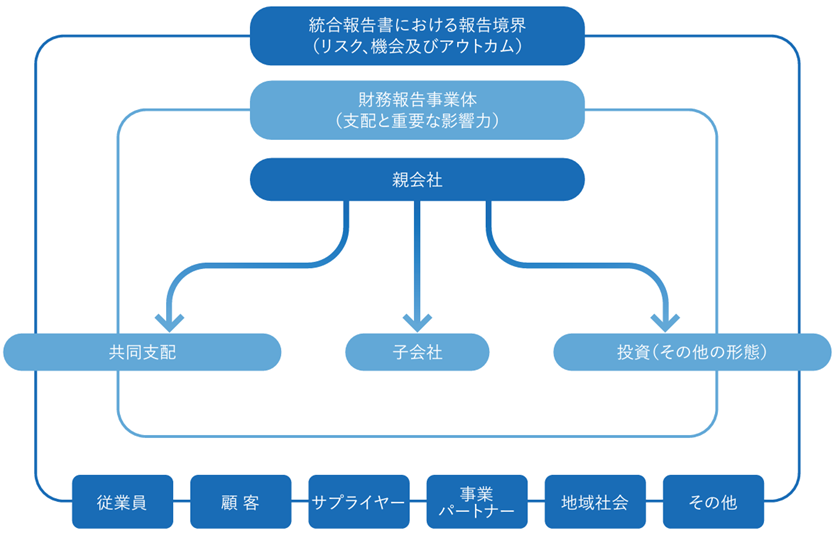

この図のように、統合報告書に記載されている内容というのは、すべての情報を網羅しており、企業を支援する投資家や銀行も含めたすべてのステークスホルダーの期待に応えるものです。皆様は会社の規模、事業領域、分野や立場に関わらず、どこかに貢献する一員であると思います。企業が投資家や銀行をはじめとするステークスホルダーの期待に応えて、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するためには、将来の企業の成長を十分に認識した経営が求められます。これは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための戦略を意識して、経営を実践していくことになります。中長期的な企業価値向上の実現に向けての必要となる取り組みは、当然ながら各社の状況によって異なりますが、経営資源を効率的に活用して企業価値向上に向けたサイクルを回し続けていくことになります。

さらには、将来への戦略や目標、具体的な内容のわかりやすい情報発信を基にして、ステークスホルダーからの評価を獲得しながら、積極的な対話を通じて事業への取り組みをさらにブラッシュアップしていく活動も、今後ますます期待されています。このような対話を繰り返しながら、ステークスホルダーに向けては、自分の取り組みについて理解を深めて頂き、将来の企業価値向上に向けた支援をしていただく必要があります。

このコラムで取り上げられている対応のポイントや取り組みの事例を参考にしつつ、経営陣や取締役会が中心となって、自社の現状を十分に分析評価して、これらの取り組みを推進していかなければならないでしょう。しかし、このような具体的な取り組みについて、良く分からない企業様もおられることだと思います。今後求められる企業価値向上に向けた信頼を得られる経営の在り方について、この機会に見直すことが有効かもしれません。弊社にてご支援をお受けしております。

価値創造プロセスによる事例の総括

- オクトパスモデル:

- スプリングモデルの中心となる価値創造プロセスを指し、事業によって創造される価値は資本を起点としている。

- スプリングモデルの中心となる価値創造プロセスを指し、事業によって創造される価値は資本を起点としている。

- 資本:

- この価値創造モデルには、事業活動の源泉として6つの資本が含まれている

- この価値創造モデルには、事業活動の源泉として6つの資本が含まれている

- 価値創造のプロセス:

- 資本をインプットし、ビジネスプロセス(研究開発、製造、販売など)を通じて価値を創造。

- アウトプットは社会に貢献し、ブランド向上をもたらす。

- 目指すインパクト:

- 達成すべき中期経営計画、サステナビリティ目標、2030年ビジョンなどが示されている。

- 達成すべき中期経営計画、サステナビリティ目標、2030年ビジョンなどが示されている。

- 情報開示の必要性:

- 投資家や銀行を含むステークスホルダーからの期待に応える情報開示が重要。

- 持続的な成長と中長期的な企業価値向上が求められる。

- 経営戦略:

- 企業の将来成長を認識した経営が求められ、経営資源を効率的に活用して価値向上のサイクルを回し続けることが必要。

- 企業の将来成長を認識した経営が求められ、経営資源を効率的に活用して価値向上のサイクルを回し続けることが必要。

- 対話の重要性:

- 将来の戦略や目標を分かりやすく情報発信し、ステークスホルダーからの評価を得ながら積極的な対話を進める必要がある。

- 将来の戦略や目標を分かりやすく情報発信し、ステークスホルダーからの評価を得ながら積極的な対話を進める必要がある。

- 専門家の協力:

- 具体的な取り組みが不明な企業は専門家の協力を得ることで、信頼を得られる経営を見直す機会を持つことが推奨される。