TNFD セクター別ガイダンスであるシナリオ分析について解説

TNFDセクター別ガイダンスであるシナリオ分析とは

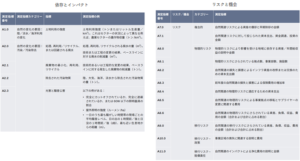

次の追加ガイダンスとして、「シナリオ分析」です。このシナリオ分析というのは、戦略Cに活用するものに相当します。振り返って見ますと、戦略Cは「自然関連のリスクと機会に対する組織の戦略のレジリエンスについて、様々なシナリオを考慮して説明する」、と提示されています。したがって、ここのシナリオ分析によって複数のシナリオを提示することによって、この戦略Cに活用する、という流れになります。

探索的なTNFDセクター別ガイダンスであるシナリオ分析

そして、この優先セクターであるシナリオの作り方というのは、現在の状況から出発して未来へ探索的に作成する、ということが特徴になっています。TCFDのように一般的なシナリオの場合には、例えば1.5℃目標などのような望ましい将来設定があり、そこから逆算していく発想でシナリオを作成していくわけです。しかしTNFDのシナリオ分析の場合には、向きが逆で、現在から出発してシナリオを複数挙げることによって、それぞれに紐付けられる未来が推定される、といった考え方になります。これはどうしてかと言いますと、事業活動が与える自然との接点を今考えていますが、それはその場所に固有なものであって、その接点となる場所を起点にシナリオを構築していく、ということが必要なことから、この様な探索的なシナリオの作成となっているわけです。それでは具体的な作成の方法について見ていくことにしましょう。

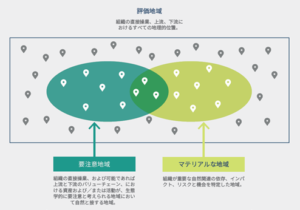

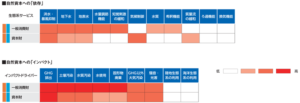

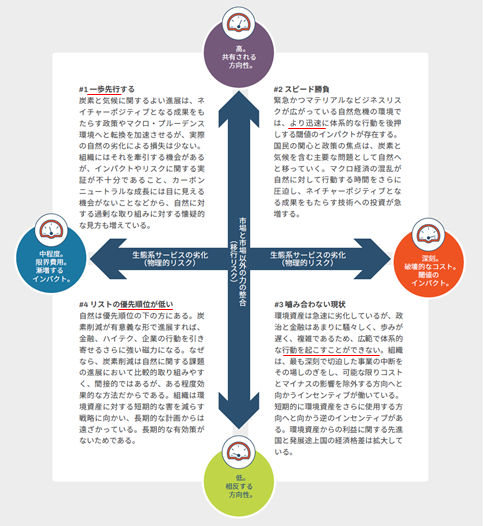

まずは、複雑な不確実性を考慮した戦略を立てる必要があります。それをもとに、そのレジリエンスを評価していく流れになります。この複雑な不確実性、ということですけれども、1番の要因というのは、生態系サービスの低下になります。この生態系サービスを横軸に取り、この右側が生態系サービスが非常に大きな低下、深刻である状況を右側に取ります。左側にはその損失の程度が中程度であり、そこまでではない状況を取ります。これが物理的リスクに相当する生態系サービスの低下になります。

もう1つの不確実性として、市場性の有無を取り上げます。その市場性を縦軸に取った場合、上向きにあるのが市場性が高い場合です。反対に下にあるのが、市場性が低い場合です。これを移行リスクとして縦軸に取っていくわけです。そうした場合に得られる、この4つの象限が、それぞれのシナリオの骨子として見えてくるわけです。

例えば、1番分かりやすいと思われる右上の領域、生態系サービスの損失が非常に高くて、市場性が高い場合です。この場合には、より迅速にその対応ができる状況となります。したがって、ここではスピード勝負になるようなシナリオが作成できます。一方で右下の象限は、深刻な状況ではあるにも関わらず、市場性が低い場合、これは一言で言うと、噛み合わない状況と言え、すぐに行動を起こすことができない、そういったシナリオとなります。

次に、左上の象限である生態系サービスの程度が中程度の場合で、市場性が高いところを見ると、これは一歩先行する内容となっています。一方で、左下の象限である市場性が低い場合には、優先順位が低い内容となり、長期的な計画からは遠ざかっている内容のシナリオとなるわけです。このようにして、4つのシナリオが作成されて、それぞれにリスクと機会、レジリエンスを含むストーリーが作成されることになります。それぞれのシナリオを戦略に落とし込んで、提言を考えていくことになっていきます。

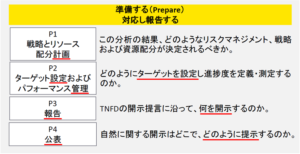

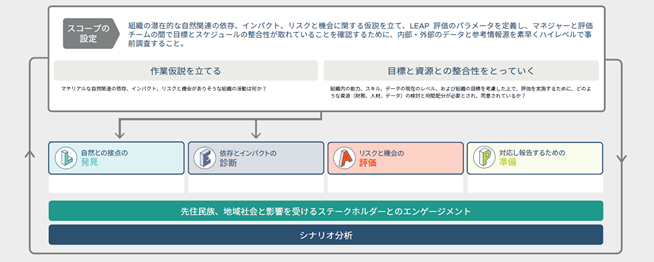

次にこのシナリオ分析ですけれども、LEAPアプローチについても、大きな意味を持っています。LEAPアプローチは、まず初めにスコープの設定を行い、全体観を把握してから、発見、診断、評価、準備を行い、それをもとに、ステークスホルダーなどとのエンゲージメントを考えて、そこからここで得たシナリオ分析の結果を用いて、さらに深めていくことになります。ここのところで得られたシナリオ分析を利用する、という位置付けになります。

また、ここでのシナリオ分析というのは、もしTCFDに取り組まれている場合には、そのTCFDのシナリオ分析を活用して、気候変動課題を含んだ自然への統合的な判断が可能となっていきます。

次に、最後にご紹介する追加ガイダンスである「SBTs for Nature」について解説します。

総括:TNFD セクター別ガイダンスであるシナリオ分析について解説

- シナリオ分析の位置付け:

- TNFD提言の戦略Cに活用される。

- 戦略Cは「自然関連のリスクと機会に対する組織の戦略のレジリエンスについて、様々なシナリオを考慮して説明する」という内容。

- シナリオ作成の特徴:

- 現在の状況から出発し、未来に向けて探索的にシナリオを作成するプロセス。

- 一般的なシナリオ(例: TCFD)は望ましい将来から考えるが、TNFDの場合は現在から逆算して複数のシナリオを作成し、それぞれに紐づく未来を推定。

- 不確実性の要因:

- 生態系サービスの低下: 物理的リスクに関連し、損失の程度を横軸に取る。

- 市場性の有無: 移行リスクに関連し、市場性の高さを縦軸に取る。

- シナリオの象限:

- 4つの象限を用いてシナリオを構築:

- 右上の象限: 生態系サービスの損失が非常に高く市場性も高い → 迅速な対応が可能で、スピード勝負のシナリオ。

- 右下の象限: 生態系サービスの損失が深刻でも市場性が低い → 行動を起こせない乖離したシナリオ。

- 左上の象限: 生態系サービスの損失が中程度で市場性が高い → 一歩先行するシナリオ。

- 左下の象限: 市場性が低く優先順位が低いため、長期的な計画から遠ざかるシナリオ。

- 4つの象限を用いてシナリオを構築:

- シナリオの活用:

- 各シナリオに基づき、リスクと機会、レジリエンスを考慮したストーリーを作成し、戦略に落とし込む。

- LEAPアプローチとの関係:

- シナリオ分析はLEAPアプローチの一部であり、スコープの設定から発見、診断、評価、準備に利用され、ステークホルダーとのエンゲージメントを深める手段として機能する。

- TCFDとの関連:

- TCFDに取り組んでいる場合、TCFDでのシナリオ分析を活用することで自然と気候変動の課題を統合的に判断できる。