TCFDのリスク評価とリスク項目は?

移行リスクと物理リスクからTCFDのリスク評価とリスク項目を知る

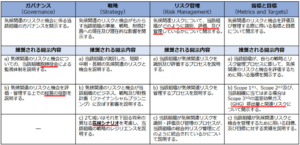

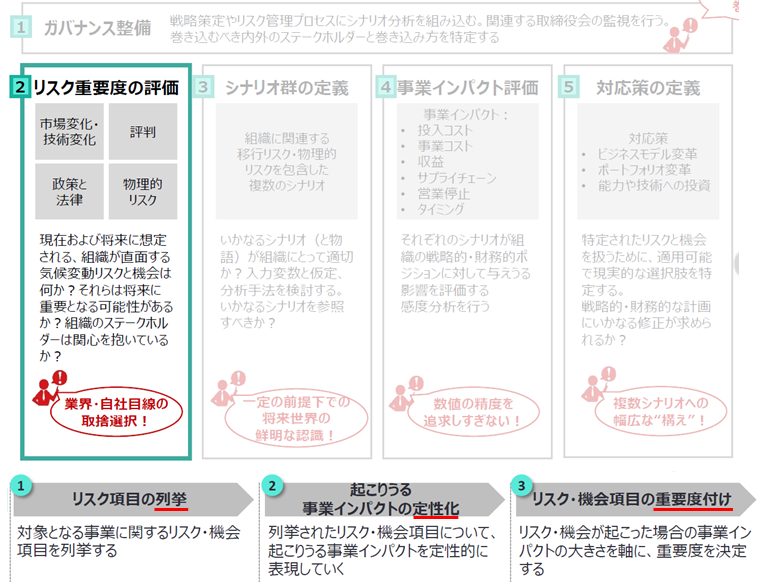

2つ目にリスク重要度の評価を行っていきます。ここでは、自社が置かれている状況から、気候変動によって受けるリスクと機会を漏れなく抽出して、その評価を行っていくことになります。そのプロセスは、3つの手順を踏んでいきます。

まずはじめに、リスク項目列挙としてリスクと機会の抽出を行っていきます。この時に、リスクは移行リスクとして4つ、物理リスクとして2つに着目しながら整理することによって、漏れなく抽出していくと良いでしょう。その後に、2つ目として、起こりうる事業インパクトの定性化を行っていきます。これは、リスクが与える影響とは、具体的にどのようなものかを定性的に表現していくということになります。ここまでできると、最後に3つ目として、リスク・機会項目の重要度付けを行っていきます。この重要度付けでは、得られたリスクと機会の発生可能性を考えることで、これらの項目の重要度を付けていくということになります。これがリスク重要度の評価となります。それでは、この手順に沿って一つずつ見ていくことにしましょう。

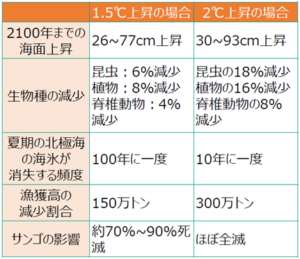

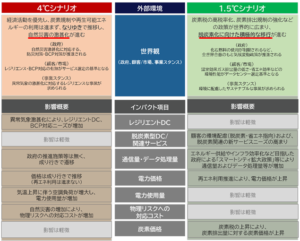

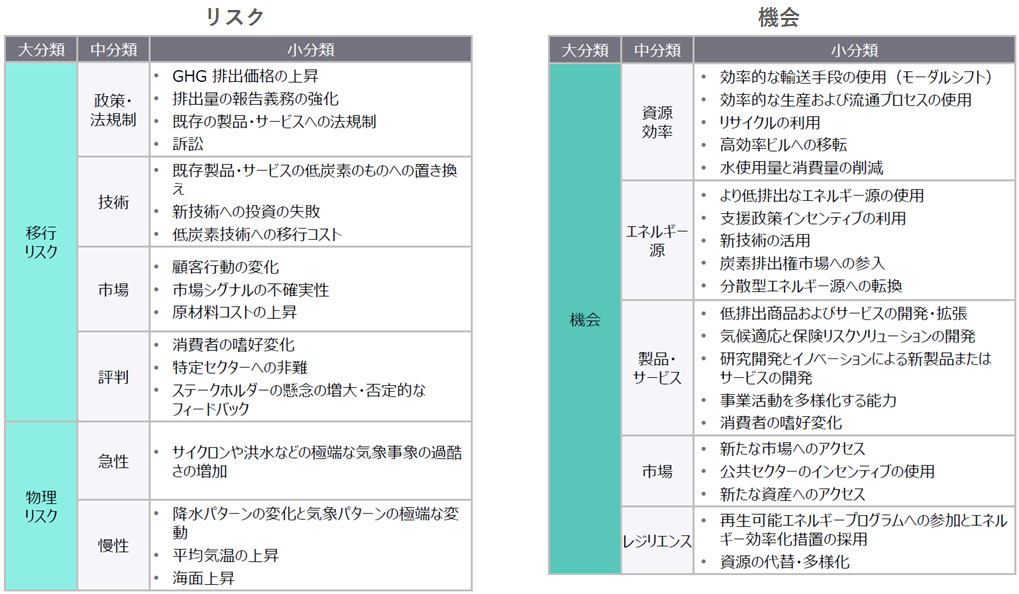

まずはじめに、自社の気候変動リスクと機会を漏れなく洗い出すというところから始めます。はじめにリスクですけれども、これは移行リスクが4つと、物理リスクが2つに分けられます。移行リスクというのは、低炭素経済への移行リスクのことですから、政策・法規制、技術、市場、評判などの4つのことで、それぞれ具体的には小分類に書いてあるようなことに相当していきます。また物理リスクとしては異常気象に関係するものですから、急性としては洪水など、慢性としては降水パターンの変化や平均気温の上昇、海面上昇、などがそれに相当します。

一方の気候関連に関わる機会は、気候変動が自社に与える正の影響ですから、気候変動によって新たな商機を生み出すと考えられる事項とお考えください。ここでは、中分類として5つ、資源効率、エネルギー源、製品・サービス、市場、レジリエンス、が挙げられており、自社の状況に合わせてこのような小分類に書かれている具体的な事項が参考になるでしょう。このようにして、まずはじめのステップとして、自社の気候変動リスクと機会を漏れなく抽出するというところから始まります。

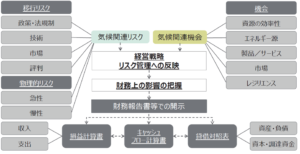

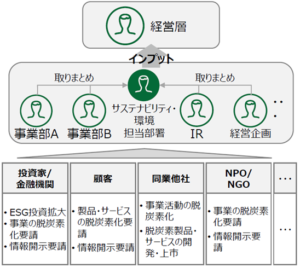

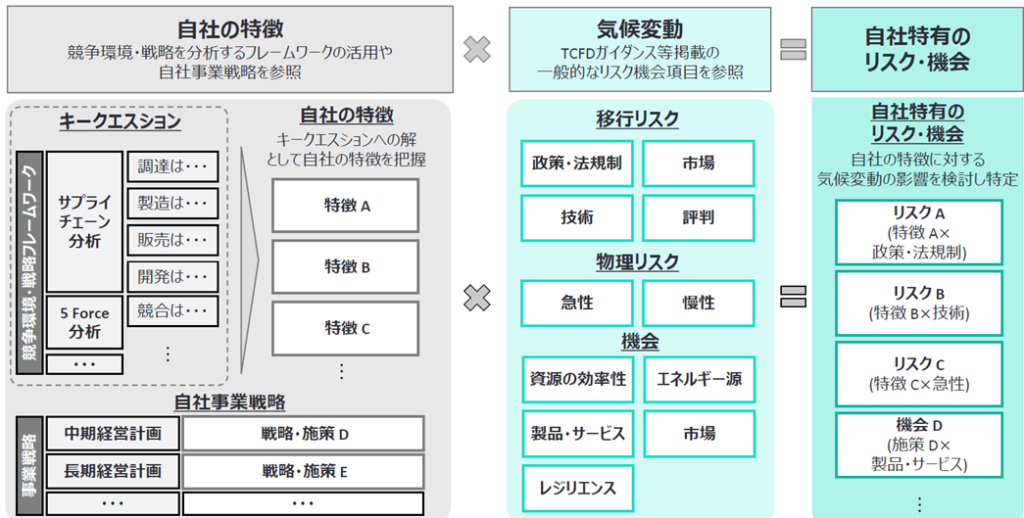

これを受けて、リスクと機会を整理して、気候変動における自社の影響を定性化していきます。そのやり方のフレームワークがこちらに記載されておりますけれども、先ほど得たリスクと機会から自社特有のリスクと機会を特定するという作業を行うにあたって、先ほどの気候変動がもたらすリスクと機会に対して、ここでは新たに自社の特徴というのを把握します。この自社の特徴と先に得られた気候変動のリスクと機会を掛け合わせることによって、自社特有のリスクと機会を特定して定性化を行うという流れです。

そこで、この自社の特徴の分析方法について少し見ていきますと、ここでのやり方は、まずはじめにキークエスチョンという問いを立てます。その問いに対する答えが、自社の特徴として把握できることになります。例えば、キークエスチョンとしてサプライチェーンについて立てようとした場合に、その中でも調達、製造、販売、開発、のような視点で、サプライチェーンの分析の観点からキークエスチョンを立てるとします。それぞれに対しての答え、これが自社の特徴として把握することができます。例えばキークエスチョンとして、ファイブフォース分析を活用することを考えます。その時の問いとしては、競合は?、代替品は?、新規参入者の脅威は?、買い手は?、売り手は?、といった問いを立てることができます。このキークエスチョンに対する答えが、自社の特徴として把握できるということになります。さらには特徴の把握として、自社の事業戦略から考えることもできます。中期経営計画や長期経営計画によって立てられた戦略や施策、こういったものも、自社の特徴として把握することができるでしょう。そういった一つ一つの自社の特徴に対して、先ほど得られた気候変動リスクと機会を掛け合わせることによって、自社が受けるリスクや機会の影響を定性化を行うことができるわけです。これについて、具体的な方法を次に見ていきましょう。

まずはじめに、キークエスションを立てて、それに対する回答から自社の特徴を把握します。そこに、気候変動に関わるリスクと機会を掛け合わせることによって、自社におけるリスクと機会の影響を定性化していきます。

具体的に見ていきますと、例えば調達の場合『調達先国・地域/調達物に同業他社にはない特徴はあるか?』といった問いに対して、例えば、『銅の調達量が多い』という答えが、自社の特徴として把握できることになります。これに対して、気候変動リスクの移行リスクの中で市場、特に原材料の調達難というものが抽出されていたとします。これと掛け合わせることによって、『銅需要増加に伴う原料調達逼迫による稼働への影響で売上低下』ということが導かれます。

製造について見てみますと、『製造工程/国・地域に同業他社にはない特徴はあるか?』の問いに対して、『製造工程における水の消費量が多い』といった自社の特徴を把握できたとしましょう。これに対して、先ほど抽出した気候変動リスク、特に物理リスクの慢性ですけれども、気象パターンの変化、これを掛け合わせることによって、『水不足による生産能力の低下』これが導かれるでしょう。

販売について見てみると、『販売先国・地域/販売先顧客に同業他社にはない特徴はあるか?』の問いに対して、欧州での売上が大きいという特徴が把握できたとしましょう。これに対して気候変動リスク、特に移行リスクの中の政策・法規制、特にGHG排出規制の強化があった場合、その掛け合わせによって導かれるものとして、『国境炭素税による製品の価格競争力の低下』が得られるでしょう。

技術開発について見てみると、『同業他社が有していない技術を有しているか/今後開発を進める予定はあるか?』の問いに対して、水素技術開発への投資額が大きいという特徴が把握できたとしましょう。そうすると、気候変動の機会として、製品サービスの開発が挙げられていたとして、これに投資額が大きいということを掛け合わせることによって、『水素エネルギー需要の拡大に伴う関連技術の売上増加』が導かれることになるでしょう。

このようにして、キークエッションを発端として、それに答える形から自社の特徴と抽出された気候変動リスクまたは機会を掛け合わせることによって、自社が受けるリスクや機会の定性化を行うことができるわけです。そうすると今度はこれを受けて、ここで得られたリスクと機会の重要度付けを行っていくことになります。

リスク重要度と事業インパクトからTCFDのリスク評価とリスク項目を知る

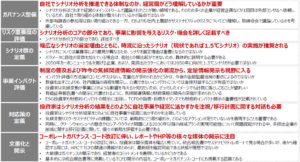

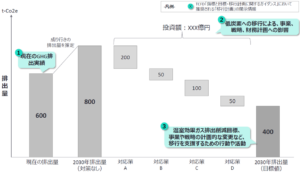

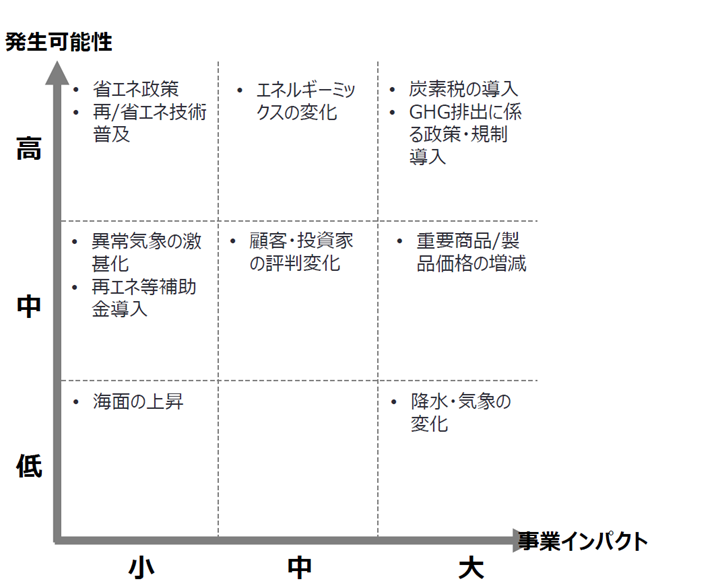

ここまでで整理されたリスクと機会、これを事業インパクトと言いますけれども、これについて重要度付けを行っていきます。この時に、それぞれの事業インパクトについて、その発生可能性を盛り込んだ二軸で評価を行っていくことで、重要度付けを行っていきます。例えば、横軸に先ほど得られたリスクと機会の事業インパクトをとったときに、小・中・大と分類していきます。

それに対して発生可能性の評価軸を縦軸に低・中・高ととっていきます。これについて、先ほどの項目をマッピングしていくことになります。そうして得られたものが ここに記されているもので、例えば事業インパクトが大きくて、発生可能性が最も高いものが、重要度が最も高いものと考えられ、例えば先ほどの例で言うと、炭素税の導入ですとか、GHG排出に関わる政策・規制の導入、こういったものが最も重要度として高いものと理解することができます。このようなステップを経て、リスク重要度の評価を行っていきます。これを受けて、次に3つ目のステップであるシナリオ群の定義について取り組んでいきます。

総括:TCFDのリスク評価とリスク項目は?

- リスク重要度の評価:

- 自社の気候変動によるリスクと機会を抽出し、その評価を行うプロセス。

- 自社の気候変動によるリスクと機会を抽出し、その評価を行うプロセス。

- 評価の手順:

- リスク項目の列挙:

- 移行リスク(4つ)と物理リスク(2つ)に着目して整理。

- 事業インパクトの定性化:

- 気候変動リスクが事業に与える影響を定性的に表現。

- リスクと機会の重要度付け:

- 発生可能性を考慮し、重要度を評価。

- 発生可能性を考慮し、重要度を評価。

- リスク項目の列挙:

- 移行リスクの具体例:

- 政策・法規制、技術、市場、評判。

- 政策・法規制、技術、市場、評判。

- 物理リスクの具体例:

- 急性:洪水や異常気象。

- 慢性:降水パターンの変化、平均気温の上昇。

- 気候関連機会:

- 環境の変化が新たな商機を生む可能性がある。

- 環境の変化が新たな商機を生む可能性がある。

- 自社の特徴の把握:

- キークエスチョンを立て、各部署の特性を分析して気候変動リスクと機会を特定。

- キークエスチョンを立て、各部署の特性を分析して気候変動リスクと機会を特定。

- 評価方法:

- 事業インパクトを二軸で評価。

- 横軸:事業インパクト(小・中・大)

- 縦軸:発生可能性(低・中・高)

- 事業インパクトを二軸で評価。

- 重要度の最優先項目:

- 発生可能性が高く、事業インパクトが大きいリスクが最も重要度が高いと考えられる。