TCFDフレームワーク、そしてTCFDの4つの要素は?

TCFDの4つの要素は? そして求められる開示事項は? わかりやすく解説

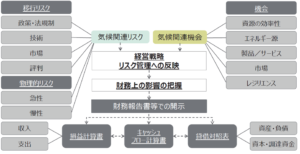

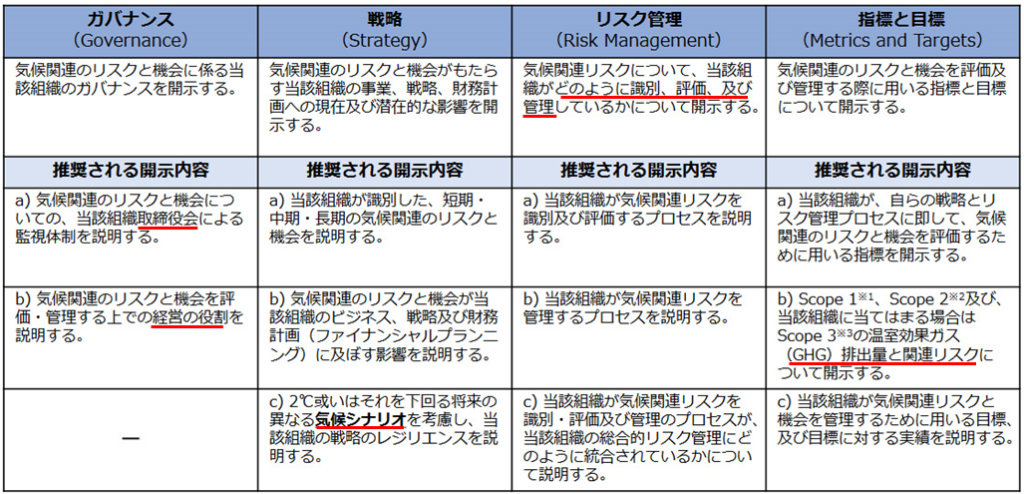

TCFDについては、その開示の内容について4つの大きな柱があります。これは、基礎項目と呼ばれていて、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標、この4つが基礎項目となっています。その一つ一つの項目に対して、推奨される開示内容が示されています。

例えば、ガバナンスに関しては、気候関連のリスクと機会に関わる当該組織のガバナンスを開示するために、推奨される開示内容としては、『気候関連のリスクと機会についての、当該組織取締役会による監視体制を説明する』ことですとか、『気候関連リスクと機会を評価・管理する上での経営の役割を説明する』といったものが、ガバナンスの基礎項目の中で求められている開示内容となっています。

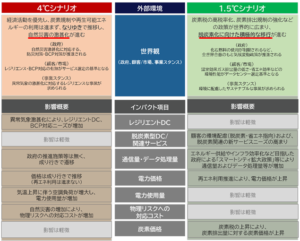

同じように、2つ目の基礎項目である戦略について推奨される開示内容としては、『2℃あるいはそれを下回る将来の異なる気候シナリオを考慮し、当該組織の戦略のレジリエンスを説明する』ということになります。多くの場合は、1.5℃シナリオと4℃シナリオを用いることが一般的となっているます。

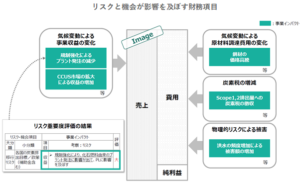

リスク管理に関しては、『気候関連リスクについて、当該組織がどのように識別、評価、及び管理しているかについて開示する』こととなっております。

最後に、指標と目標については、『GHG(温室効果ガス)排出量と関連リスクについて開示する』ということが推奨されています。TCFDでは、このような基礎項目に基づいた内容を開示することになります。それでは、このTCFD提言に沿った開示内容の作成に向けて、その具体的な実行手順を次にご紹介してまいります。

4つの要素からなるTCFDフレームワークにおけるTCFDの提言とは?

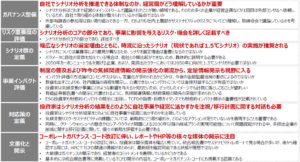

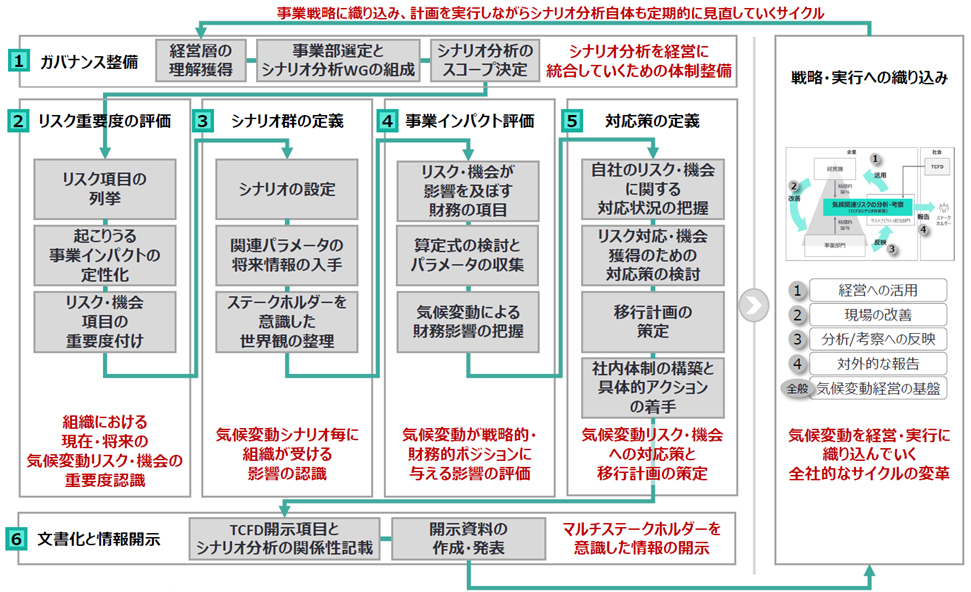

ここにお示ししているのは、シナリオ分析の6ステップと呼ばれているものです。その内容はまずはじめに、ガバナンス整備、リスク重要度の評価、シナリオ群の定義、事業インパクト評価、対応策の定義、文書化と情報開示、の6ステップからなっているものです。

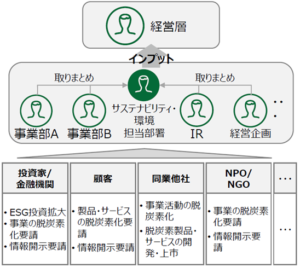

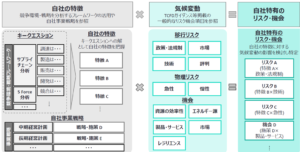

まずはじめに、①ガバナンスの整備から取りかかっていきます。これはどういったものかと言いますと、シナリオ分析を経営に統合していくための体制整備に位置するものです。その内容は3つから成り立っており、経営層に関するもの、事業部に関するもの、シナリオ分析のスコープ決定に関するもの、からなっています。これは、シナリオ分析の作成にあたって、経営層が合意しているということ、そしてこれを受けて事業部が協力実行する体制があるということ、そしてシナリオ分析のスコープ設定というのは、この後詳細にお話ししますけれども、事業のどの範囲を対象にするのか、そしてどこまでの時間軸を考えるのか、この2点のスコープ決定を行う、といったこの3つの要素から成り立っています。

このガバナンス整備が行われた後、2番目のリスク重要度の評価に入っていきます。これは、気候変動シナリオ毎に組織が受ける企業の認識を整理していくものです。どういうことかと言いますと、シナリオとして多くの場合、1.5℃、2℃、4℃などの複数のシナリオを設定していきます。そして、それぞれのシナリオに対して、自社の事業に即した独自のシナリオを描いていきます。そして、それぞれのシナリオに関連したパラメーターを収集していきます。その結果、それぞれのシナリオにおける世界観が整理されていて、それが社内で合意形成が取れているということ、可能ならば外部有識者とも議論できていること、このようなことによって、それぞれのシナリオが設定され整理され、その影響が認識できているということになります。

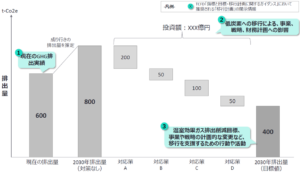

ここまで定義ができますと、それを受けて、実際に事業インパクト評価に入っていきます。これは、そのようなシナリオがもたらした事業インパクトについて、できる限り定量的に事業インパクトを算出することが求められます。そして、その算出した結果と対策を行わなかった成り行きとのギャップを把握します。そのことによって、事業インパクト評価を行っていきます。この時に大切なのは、その算定方法や得られた金額に、経営層や外部有識者の納得感を伴っていることが重要となります。

その評価を受けて、次に対応策の定義を行っていきます。まずはじめに、対応が必要なリスクが特定できているということ、それをもとに自社の現状の対応を把握できているということ、そして今後の対応策の方針が定まっているということ、が必要となります。そして、自社の排出削減計画に伴った移行計画が作成され、実施する上での大まかなロードマップが作成されているということ、そしてそれに向けた組織体制が構築できているということ、が求められていきます。このようにして対応策の定義では、気候変動リスクと機会への対応策と移行計画の作成を定義していくことになります。

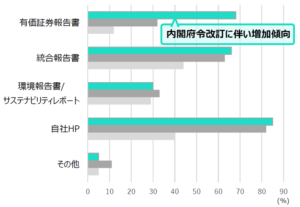

これを受けて、最後に文書化と情報開示を行っていきます。これは、リスクに対する自社の対応方針が記載できているということ、そして各ステップのシナリオ分析の検討結果をできるだけ定量的に記載できているということ、さらにはリスクに対する自社の対応方針、そして具体的な試作が記載できているということ、が求められます。

このようにして、シナリオ分析を行い実際に実行していくわけです。そうして、その結果をもとにPDCAサイクルを回し、また、このシナリオ分析の6ステップを回していくという流れになっていきます。それでは、この6つのステップについて1つ1つを詳しく解説していきたいと思います。先ずはじめに、①ガバナンス整備 について次にご紹介して参ります。

総括:TCFDフレームワーク、そしてTCFDの4つの要素は?

- TCFDの4つの基礎項目:

- 気候関連財務情報開示のための4つの柱:

- ガバナンス

- 戦略

- リスク管理

- 指標と目標

- 気候関連財務情報開示のための4つの柱:

- ガバナンス:

- 組織の気候関連リスクと機会に関する監視体制や経営の役割を開示することが求められる。

- 組織の気候関連リスクと機会に関する監視体制や経営の役割を開示することが求められる。

- 戦略:

- 2℃またはそれ以下の将来シナリオに基づいた組織の戦略のレジリエンスを説明すること。

- 2℃またはそれ以下の将来シナリオに基づいた組織の戦略のレジリエンスを説明すること。

- リスク管理:

- 気候関連リスクの識別、評価、管理についての詳細な開示が求められる。

- 気候関連リスクの識別、評価、管理についての詳細な開示が求められる。

- 指標と目標:

- GHG(温室効果ガス)排出量と関連リスクについて適切に開示することが推奨される。

- GHG(温室効果ガス)排出量と関連リスクについて適切に開示することが推奨される。

- シナリオ分析の6ステップ:

- ガバナンス整備:シナリオ分析を経営体制に統合するための準備の整備。

- リスク重要度の評価:気候変動シナリオに基づくリスクの認識の整理。

- シナリオ群の定義:1.5℃、2℃、4℃などの複数のシナリオを設定。

- 事業インパクト評価:シナリオによる事業への影響を定量的に評価。

- 対応策の定義:特定されたリスクへの対応策の策定。

- 文書化と情報開示:リスク対応方針やシナリオ分析の結果を明確に文書化。