TCFD対応策とTCFDの移行計画とは?

TCFD対応策の定義とTCFDの移行計画

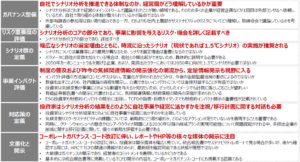

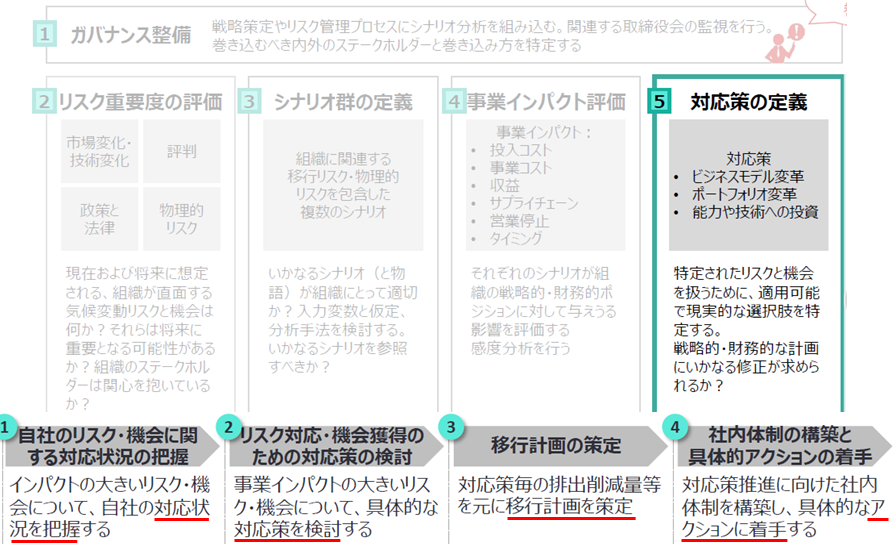

続いて、5つ目の対応策の定義についてです。ここまでのシナリオ分析を受けて、具体的な対応策を検討していくことになります。そのためのプロセスが、こちらに4つ示してあります。まずはじめに、インパクトの大きいリスク・機会について自社の対応状況を把握します。その後に、具体的な対応策を検討することになります。それに続けて、3つ目として移行計画の策定を行っていきます。移行計画というのは、温室効果ガスの削減などによる低炭素経済への移行に向けた計画です。これについて、具体的な移行計画を策定していくことになります。そして最後に、これらの計画をもとに具体的なアクションに着手するという流れになります。それではまずはじめに、インパクトの大きいリスク・機会について自社の対応状況の把握から見ていくことにしましょう。

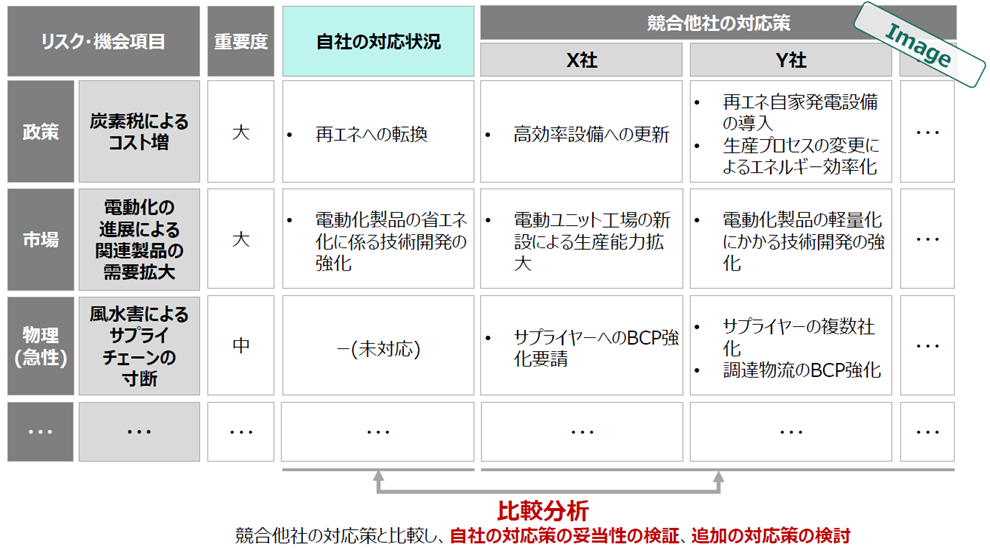

今までのところで、自社の気候変動に対するリスク・機会について、いくつもの項目が挙げられていたわけです。それぞれの項目に対して、重要度の評価を行ってきました。それに対して、具体的な対応策を検討することになっていきます。例えば、上の表にある炭素税によるコスト増というリスクに対しては、対応状況としては再生可能エネルギーへの転換などが考えられるでしょう。そのときに、それぞれの項目に対して、自社の対応を検討していくわけですが、その際に競合他社の対応策が参考になるかもしれません。

例えば、炭素税によるコスト増について再生可能エネルギーへの転換という対応を考えましたけれども、例えばX社の場合には高効率設備への更新ですとか、Y社の場合には再生可能エネルギーの自家発電設備の導入や、生産プロセスの変更によるエネルギーの効率化など、具体的な対応策が掲げられている場合があります。このようなことを参考にして、自社の対応状況をさらに深堀りしていくということも有効かもしれません。特に重要度の大きいものについては、より具体的な対応策の検討が求められていくことになるでしょう。このようにして、自社の対応状況について深掘りしていくことになっていきます。

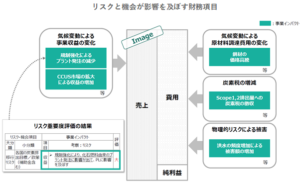

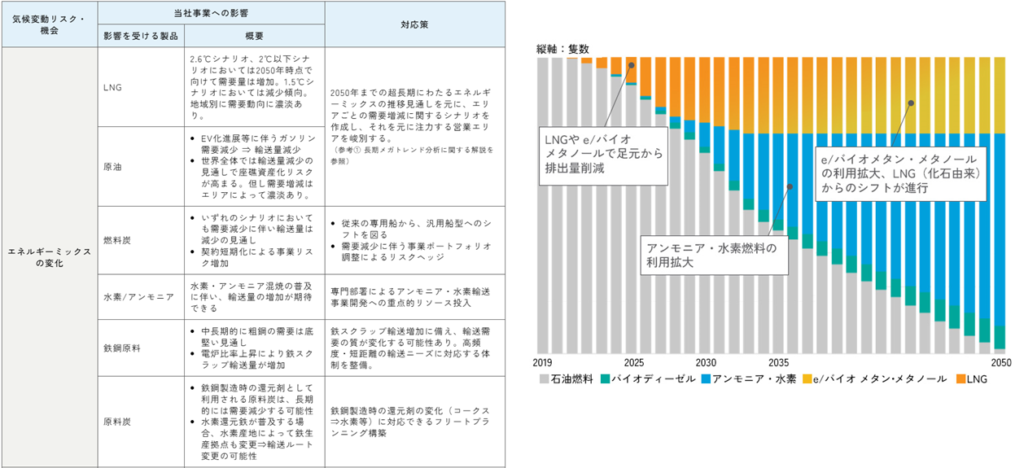

それでは、ここで好事例について見ていくことにしましょう。上にご紹介しているのは、株式会社商船三井の事例で、左の表にあるのが気候変動リスクと機会、これについてたくさんの項目が挙げられておりますが、ここではエネルギーに関するものだけを代表としてここにお示ししています。当社や事業への影響を受ける製品として、LNG液化天然ガスですとか、原油、燃料炭、水素/アンモニア、のようなものが影響を受けるとしています。それぞれに対しての対応策というのが記載されていて、例えばLNGや原油については、『2050年までの超長期にわたるエネルギーミックスの推移見通しを元に需要増減に関するシナリオを作成し、それをもとに注力する営業エリアを峻別する』などとなっています。燃料炭については、『将来の専用船から汎用船型へのシフトを図る』ですとか、『需要減少に伴う事業ポートフォリオ調整によるリスクヘッジ』、水素アンモニアに関しては、『専門部署によるアンモニア・水素輸送事業開発への重点的リソース投入』というのが、対応策として具体的に挙げられています。

右側には、それらをまとめてグラフ化した図が載せてあります。灰色は石油燃料を用いた船舶を表していて、2050年に向けてこの石油燃料を用いた船舶は、おおむね0を目標としていることが分かります。それに変わるものとして、当初はオレンジ色のLNGを用いたもので代替していきますが、そのLNGもさらにはバイオメタン、メタノールなどを用いた船舶に変える予定になっていることが分かります。そして1番大きいのは、こちらの青色で示されたアンモニア/水素を用いた船舶で、これが2050年に向けて順次代替を進めていって、主力な船舶になるということが分かります。そして、一部に緑色のバイオディーゼルを用いた船舶も導入するということが分かります。このようにして、具体的な対応策が定義されていることがよ良く分かる事例となっています。

GHG排出量削減のTCFD対応策とTCFDの移行計画とは?

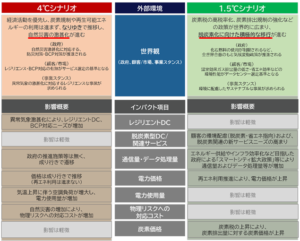

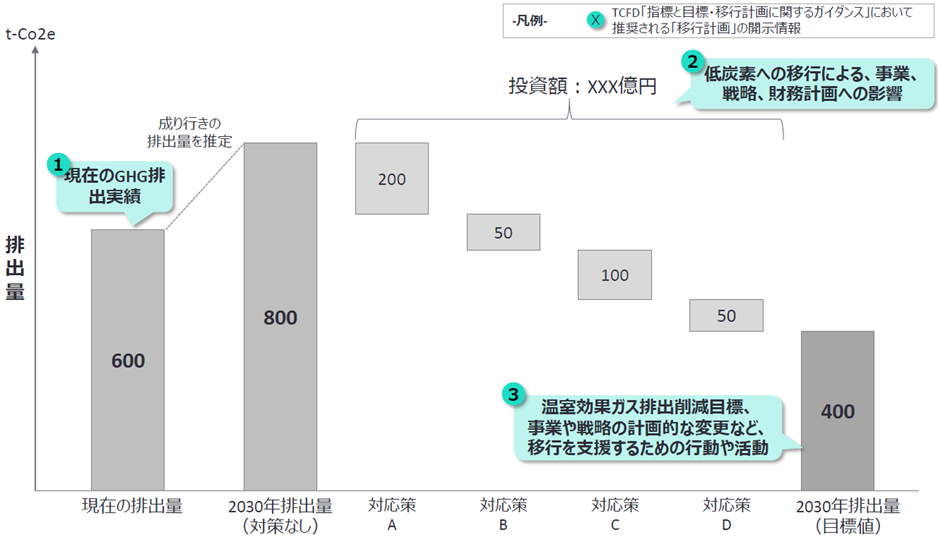

次に移行計画についてですけれども、これは低炭素経済への移行に向けて、GHG温室効果ガスの排出量をもとに、削減に向けた事業計画を策定していくことになります。例えば、現在CO2の排出量が600トンだったとしましょう。この企業の場合、2030年の排出量というのは何の対策も打たなかった場合、成り行きでその排出量が800トンと推定されています。これに対して、先ほどまでの対応策から設定された2030年の排出量というのは、その半分の400トンに設定されています。この目標値に向けて打つ対応策としては対応策A、対応策B、対応策C、対応策Dがあり、それぞれの試作によってGHGの排出量削減量が200トン、50トン、100トン、50トン、これらの4つの施策を合わせることによって、合計400トンのGHG排出量の削減を見込むことができることから、2030年の目標値である400を達成するという計画になっているわけです。このようにして、移行計画を策定していくことになります。ここでも先ほどと同様に、好事例を紹介していくことにしましょう。

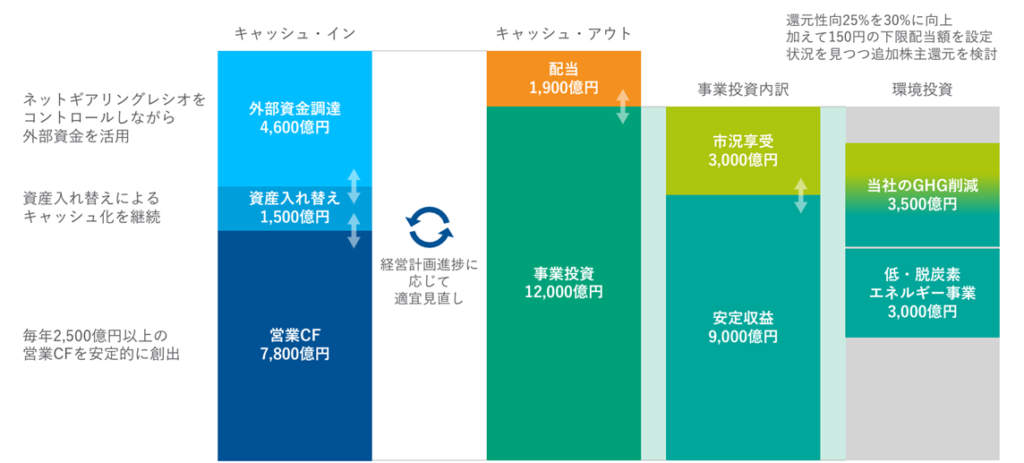

同じく、株式会社商船三井の経営計画の中の資料をこちらに抜粋して載せてあります。キャッシュフローの形で示してあり、キャッシュインですけれども、まずメインを占めるのは営業キャッシュフロー、そこに現金以外の資産を現金化することによってグラフにあるようなキャッシュを得て、さらに外部資金をこれだけ調達するというのが入ってくるキャッシュの全体となっています。これは3年間でのトータルの内容になっています。このキャッシュに対して出ていく方ですけれども、事業投資と配当に関する内訳になっています。そして、この事業投資12,000億円の内訳として、環境投資に半分以上割り当てられています。例えば、GHG排出削減に対して3,500億円、低・脱炭素エネルギー事業に対して3,000億円の環境分野への投資が計画されています。このようにして、この計画書では、3年間で環境分野に対して6,500億円の投資を行うことを計画しており、化石燃料を動力とする船舶などへの投資は段階的に廃止して、クリーンエネルギー等の脱炭素資産や製品への投資に切り替えていくと記載されています。この様にして、具体的な対応策を決定していくことになります。

総括:TCFD 対応策とTCFDの移行計画とは?

- TCFD 対応策:

- シナリオ分析を基に具体的な対応策を検討するプロセス。

- シナリオ分析を基に具体的な対応策を検討するプロセス。

- 対応策の定義のプロセス:

- インパクトの大きいリスク・機会の把握:

- 自社が受けるリスクと機会の影響を整理

- 具体的な対応策の検討:

- 把握したリスクに対する対策を計画

- 移行計画の策定:

- 温室効果ガス削減を含む低炭素経済への移行計画を作成

- 温室効果ガス削減を含む低炭素経済への移行計画を作成

- インパクトの大きいリスク・機会の把握:

- 移行計画の具体例:

- 現在のCO2の排出量の実績と2030年の目標設定

- 対応策A、B、C、D等として、具体的な削減効果を提示

- 好事例:

- 気候変動リスクと機会の分析が行われており、エネルギー関連のリスクが特に重要視。

- 炭素税や原材料の調達に関するリスクへの具体的な対応策がある。

- 財務の影響:

- キャッシュフローに基づいて、営業キャッシュフローと外部資金調達の状況を示す。

- キャッシュフローに基づいて、営業キャッシュフローと外部資金調達の状況を示す。

- 事業投資計画:

- 12,000億円の事業投資の内訳として、環境投資に半分以上を割り当てる計画がある。

- 具体的には、GHG排出削減に3,500億円、低・脱炭素エネルギー事業に3,000億円を投資。

- 環境投資の方針:

- 化石燃料を動力とする船舶への投資は段階的に廃止され、クリーンエネルギー資産や製品への投資に切り替えると明記。

- 化石燃料を動力とする船舶への投資は段階的に廃止され、クリーンエネルギー資産や製品への投資に切り替えると明記。

- 総括:

- 具体的な対応策の決定と、気候変動に対応するための長期的な戦略を提示。