有価証券報告書の読み方を具体例と共に

有価証券報告書の読み方・見方

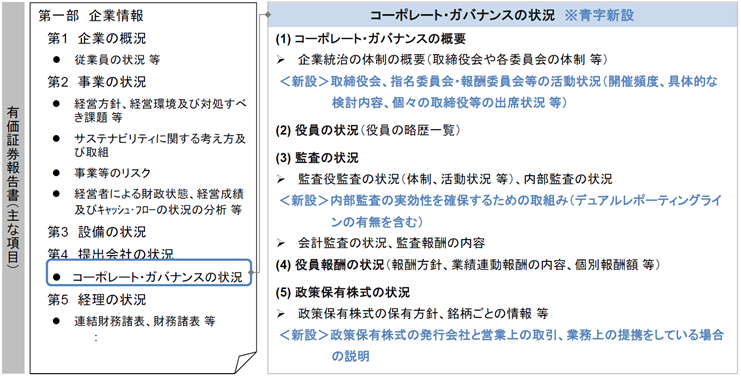

続いて有価証券報告書に追加された2つ目として、「コーポレートカバナンスの状況」があります。この項目は以前からありましたが、その内容について新たに3つ新設されました。 それは、取締役会/各種委員会の活動状況、内部監査に関するもの、そして政策保有株式、この3つに関するものについて新たに新設されました。

この具体的な内容は、取締役会/各種委員会の活動状況については、その開催頻度、具体的な検討内容、個人の取締役等の出席状況などが盛り込まれています。2つ目の監査について、内部監査の実効性を確保するための取り組み、などが盛り込まれています。3つ目の政策保有株式については、「政策保有株式の発行会社と営業上の取引」、「業務上の提供をしている場合の説明」が求められることになりました。このことについて少し解説したいと思います。

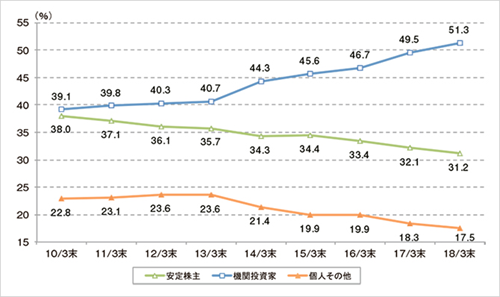

政策保有株式とは、企業間での株式の持ち合いのことで、これは日本独自の慣行で世海外の投資家からの批判の対象となっているものです。この図を見ますと、ここには2010年3月末以降からが示されており、また縦軸には株主比率を示してあり、緑色が政策保有株主、青色が機関投資家、オレンジがその他個人などを示しています。これを見ていると、近年では緑色の政策保有株主と個人の保有割合が減少傾向にあり、それに代わって青色の機関投資家の株主比率が増加傾向にあることが分かります。しかし、政策保有株式が未だに3割程度見られることから、コーポレートガバナンスの観点から、特に外国人投資家から問題しされている現状があります。

この問題点とは、政策保有株式を保有する側と保有される側、それぞれにガバナンスに対して課題が発生します。政策保有株式として他社株を保有している場合、一般に取引先との関係維持や関係強化を狙って保有しているわけですが、この事は本来の将来成長を見込んだ投資が妨げられることから、将来に向けた企業価値向上が阻まれて投資効率が低下すると投資家からは評価されることになります。

また一方で、政策保有株式として自社株が保有される場合、安定株主が企業へ介在する余地が大きくなるから、本来の資本市場での投資家との対話がおろそかになる傾向をはらんでいるという点で、ガバダンスとして問題があるとされています。これらの問題を解決するために、政策保有株式に関する項目が今回追加されているわけです。そこで、これらについて実際の好事例について見てみることにしましょう。

有価証券報告書の読み方を簡単に具体例で

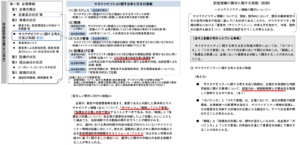

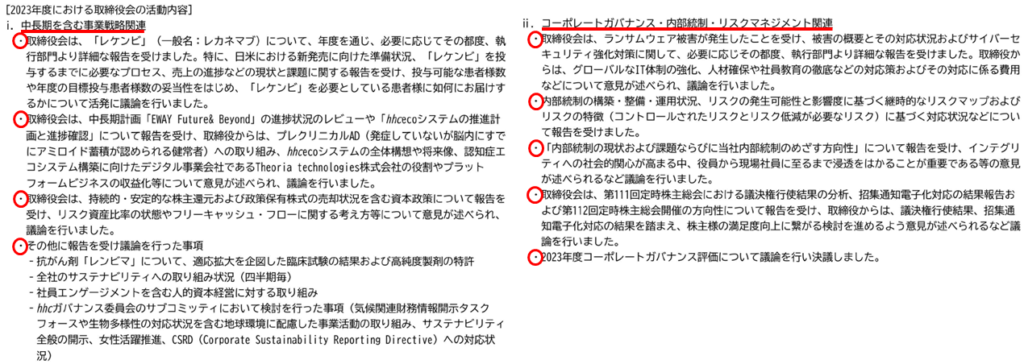

まずは一つ目の追加項目、取締役会の活動についてです。取締役会の活動については、ガバナンスの実効性について記載するということになりました。例えば、取締役会での具体的な検討内容の開示、中長期的な方向性を牽引できる取締役の活動、現状課題への対策と取り組み、などです。ここでは、エーザイ株式会社の有価証券報告書を挙げています。見てみますと、2つの活動が挙げられています。

1つ目は、中長期を含む事業戦略関連。2つ目は、コーポレートガバナンス、内部統制、リスクマネージメント関連、となっています。一つ目の中長期を含む戦略事業関連ですが、4つの項目が挙げられています。まず初めに一つ目ですが、新商品としてレケンビ、一般名レカネマブというものを挙げて、この新商品についての売上進捗、現状とその課題、そしてその販売方法について議論を行った、という記載になっています。

2つ目は、中長期計画に関するもので、それらの進捗状況の確認、これは医薬品の有効性ということ、更に将来像についても議論が行われたと記載されています。さらには、新規ビジネスとして、プラットフォームビジネスを立ち上げ、これの収益化などについて議論を行ったという記載があります。

3つ目は財務についてで、リスク資産比率の状態、フリーキャッシュフローに関する意見と議論を行ったとあります。

最後に4つ目として、その他の項目が挙げられており、その中では、サスティナビリティへの取り組み状況が議論されており、またそれに伴って人的資本経営に関するもの、また環境課題に対する取り組みなども議論されております。この環境課題とは気候関連情報開示タスクフォース、これはTCFDを指しているもので、また他方で生物多様性とあり、これはTNFDを指しているものと考えられ、このようなサスティナビリティ全般の開示についてなども議論がなされたということです。

続いて、コーポレートガバナンス・内部統制・リスクマネージメント関連、が挙げられています。これについても5つ挙げられており、一番大きいものは、ランサムウェア被害が発生したということがあったそうです。これはPCのウイルス感染と思われ、これを受けてサイバーセキュリティの強化策について議論を行ったという記載があります。次には内部統制に関する記載があり、構築・整備・運用の状況などについて記載がされています。このようにして取締役会などの活動状況がこのように記載がなされているわけです。

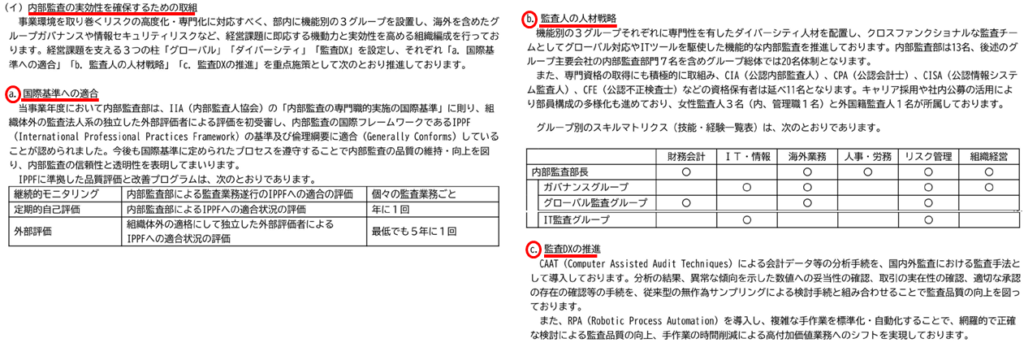

2つ目の追加項目は、内部監査の実効性を確保するための取り組みで、実効性の確保や強化に向けて行っている取り組みや姿勢、今後の方向性を記載することが求められています。具体的には実効性を強化するための施策、実質的な対応策について記載することになります。ここでの好事例として、日清食品ホールディングス株式会社の有価証券報告書を見てみますと、内部監査の実効性を確保するための取り組み、という記載があります。ここでは3つ、国際基準への適合、監査法人の人材戦略、監査DXの推進、が掲げられています。

はじめに国際基準への適合は、内部監査について国際フレームワークであるIPPFに則った対応を行っているという報告が行われています。具体的には専門資格の取得に積極的に取り組んでいくことで、CIA(公認内部監査人)、CPA(公認会計士)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)などを含めて計16名人材を擁しているということです。そしてこれらの専門員をそれぞれの部署ごとに配置して、それを一覧として表にまとめた記載となっております。

3つ目としては監査DXの推進を進めているということで、会計監査等の分析による監査品質の向上と複雑な手作業の自動化などによる高付加価値業務へのシフト、といった取り組みが報告されています。

次に、3つ目として新設された政策保有株式の発行会社と取引、連携している場合についてです。具体的には政策保有株式の削減実績がある場合は、簿価ベースではなく時価ベースでも開示することが有用であるということ、政策保有株主から政策保有株式の売却等の意思表示がされたときに、売却を妨げることはないか、という記載などが求められています。

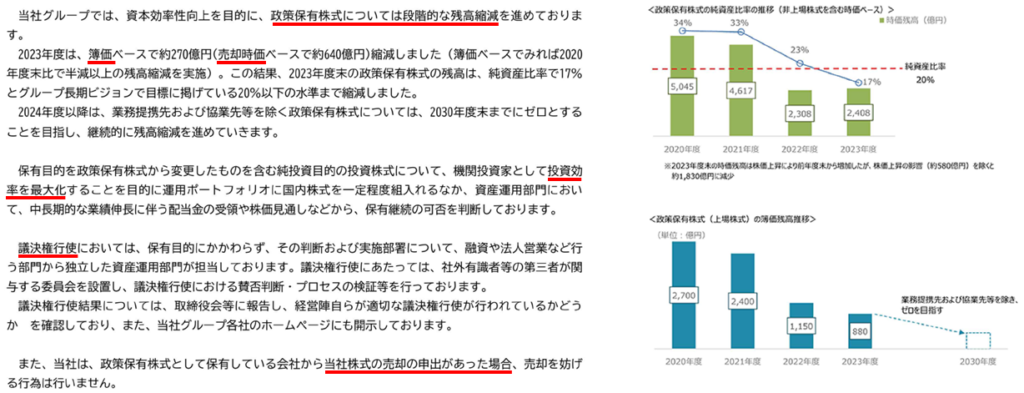

ここでは株式会社T&Dホールディングスの好事例を見ていきます。株式会社T&Dホールディングスは、太陽生命、大同生命、T&Dフィナンシャル生命の生命保険3社を擁するホールディングスとなっております。実際に見ていきますと、当グループでは、資本効率性向上を目的に、政策保有株式については段階的な残高縮減を進めている記載がなされています。具体的には、簿価ベースで約270億円、時価ベースに換算すると約640億円について縮減をした記載があります。これについて、政策保有株式を保有する立場として、投資効率を最大化することを目的とする旨の記載が明確にあります。

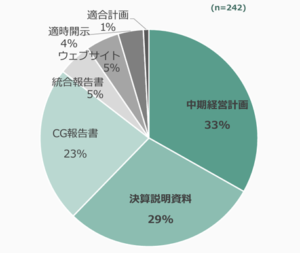

一方で安全政策保有株式を保有される立場として、議決権行使に関する記載が適切に行われているということが分かります。そして最後に、当社の株式を政策保有株式として保有している会社から売却の申し出があった場合、その売却を妨げる行為は行わない旨の記載もあります。そして、それらの実績のグラフも記載されています。これは、政策保有株式の純資産比率の推移を表しているもので、年度を経るに従って、保有割合が低下していることが分かります。これを政策保有株式の簿価残高推移で見てみみますと、同様にその残高が減少していることが分かります。そして2030年までには、ゼロを目指す計画が記載されています。このようにして、政策保有株式に関する情報開示が行われている好事例だと言えるでしょう。

有価証券報告書の読み方を具体例と共に総括

・2023年の有価証券報告書に2つの新項目が追加された。

「サステナビリティに関する考え方及び取組」

「コーポレートガバナンスの状況」の中に新たな追加事項

・「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載内容は次の4つの要素からなる:

ガバナンス

戦略

リスク管理

指標及び目標

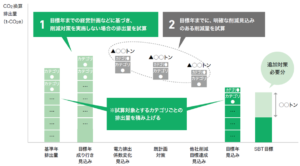

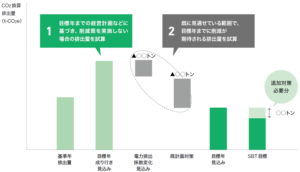

・環境に関する指標としては、GHG(温室効果ガス)排出量の削減目標と実績値の開示が求められる。

TCFD提言に基づく開示を行う企業は、その適用した開示名称を記載可能。

「サステナビリティに関する考え方及び取組」中・長期的な持続可能性についての経営方針や戦略との整合性を意識。

投資家から環境課題への取り組みがより一層求められている。

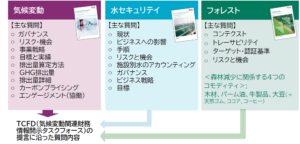

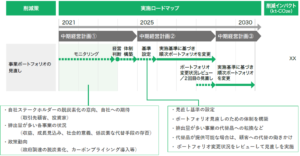

・具体的な好事例として、豊田合成株式会社の取り組みを紹介:

「気候変動への取り組み」と TCDFへの対応が記載されている。

TCFDへの賛同表明(2019年)からシナリオ分析を行っている。

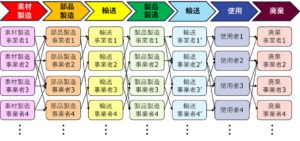

・戦略でのリスクと機会の整理:

リスクの分類は物理リスク(急性・慢性)と移行リスク(政策・規制、市場、技術、評判)。

各リスクについて、企業に対する影響と機会を整理。

・指標及び目標:

CO2排出量(Scope 1, 2)に関する記載があり、TCFD提言に準拠した内容。

豊田合成は生物多様性に関する情報開示も行っており、TNFDフレームワークを活用。

TNFDの構成もTCFDに類似(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標)。

TG2050環境チャレンジとして、具体的な中期目標(緑の復元面積23.0ヘクタールなど)が設定されている。