SBTサプライチェーンとサプライチェーン排出量の削減

削減目標を定めたSBTサプライチェーンとサプライチェーン排出量

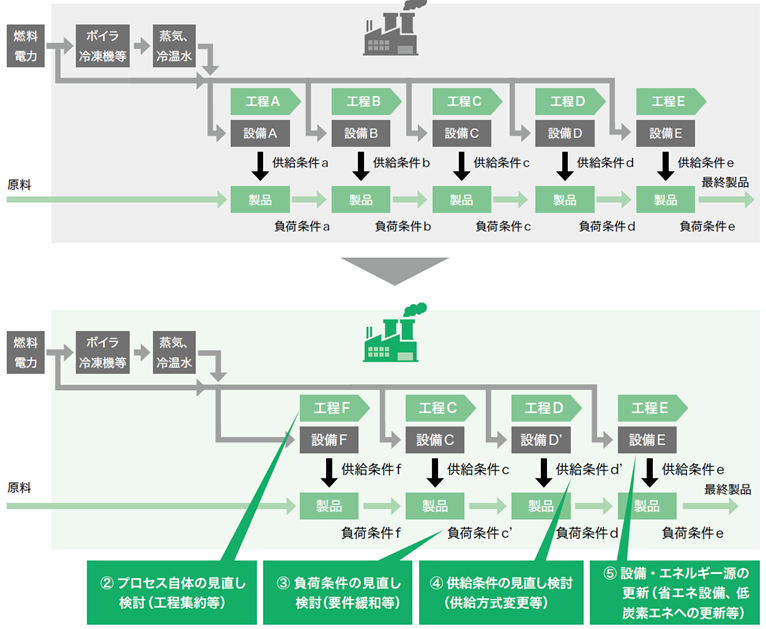

今までに紹介してきましたSBT目標の未達分についての追加施策について、考えていきましょう。まずはScope1と2、自社についての分です。ここでは、エネルギーフローの見直しを考えます。具体的には、「プロセスの見直し」、「高効率設備の見直し」、「低炭素型エネルギー源への変更」などに、ついて見ていくことにしましょう。

上図をご覧ください。まず、燃料や電力を購入し、それを自社で必要なエネルギー源に変換した後、原料がそのエネルギーを用いることによって、中間製品A、B、Cなどを経て、最終製品となるわけです。この時に、工程Aを通じて製品Aが作られ、その時に設備Aを用いて、この時に供給されるエネルギー条件としてAがあり、そして、中間製品Aが製造されるわけです。そして、この中間製品Aが、中間製品Bになる時、この時の工程の上で本当に必要なエネルギー条件として、付加条件Aがあるわけです。こういったことが、各工程ごとに存在していて、最終製品になるということを考えた場合、このエネルギーフローをどのように見直すのか、ということが下の図になります。

まず、燃料や電力を購入して、自社で必要なエネルギー源に変換した後、原料が中間製品を通して最終製品になる中で、まず最初の取り組みとして、この工程自体を見直すことができないか、ということです。例えば、工程Aと工程Bを、一つにまとめて、工程Fにすることができれば、それまで5つの工程を用いしていたものが、4つにプロセスを減少させることができます。また、この付加条件のところも、本当にプロセス上必要な条件であるかを再検討するとか、またはこの設備に投入する供給条件を見直すことができないか、またはこの設備自体を高効率なものに変更することができないか、などの検討を行うことによって、最終的なScope1、2に向けた追加施策を考えていくことになります。次に、Scope3についても考えていくことにしましょう。

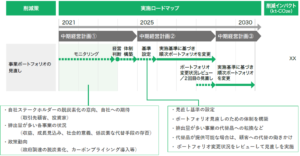

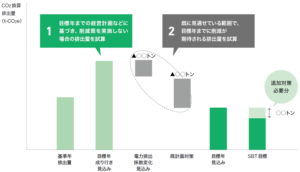

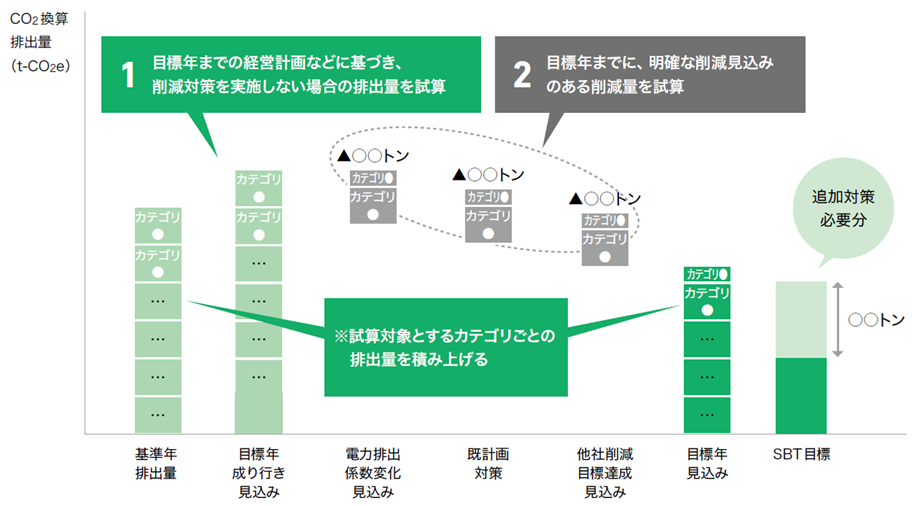

Scope3のそもそもの目標設定は、先のScope1、2と同じように、まず基準の年の排出量に対して、何も施策を打たなかった場合の目標の年に、どれくらいの見込みになるのかを算出します。そこの水準に対して、施策を打つことによってCO2の排出量が減少していき、最終的な目標の年に排出量を算定していくことになります。もし、この見込みの排出量が、SBT目標値に未達であれば、その未達分について、Scope3の追加対策を考えていくことになります。

Scope3の目標設定は、ほぼScope1、2と同じなのですが、異なる点というのは、それぞれの設定に対して各カテゴリー15個ありますが、これを積み上げることによって排出量を見積もる、という点が異なる所です。つまり、それぞれのCO2の排出量の内訳として各カテゴリーが積み上げられている、というところです。このようにして、Scope3のSBT目標設定を行うことができます。そして、Scope3についても、もしこの未達分がある場合、追加対策を考えていくことになります。

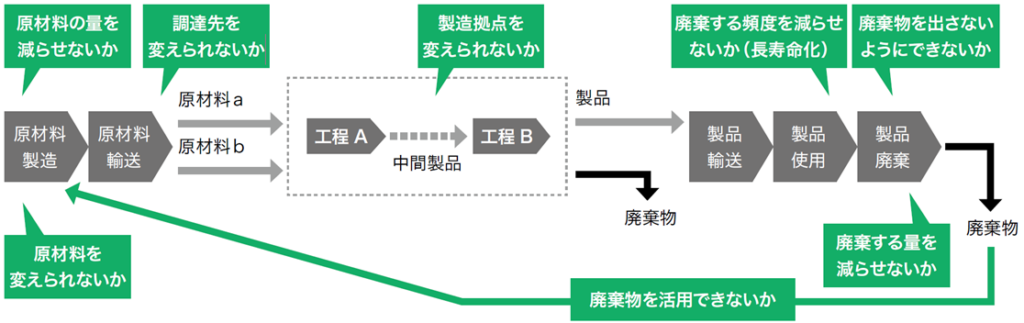

上の図がそれを示したになっていて、点線内が自社の部分、それに対して上流工程と下流工程を考えるわけです。例えば追加施策として上流工程では、原材料の製造の部分に関して、これはカテゴリー1に相当する部分ですけども、原材料の量を減らせないか、または原材料そのものを変えることができないか、を検討していくことになります。

そして、その原材料の輸送の部分、カテゴリー2に相当するところですけれども、調達先を変えられないか、などによって検討していくことになります。さらに下流部分で考えますと、同様に製品の輸送のところ、カテゴリー9ですとか、または製品の使用によって排出するところ、カテゴリー11のこういったところは、長寿命化を図ることができないか、を検討することになります。

また、製品の寿命が尽きて廃棄する際のところ、カテゴリー12に相当するところですが、ここでは廃棄物を出さないようにできないか、またはパッケージなどを考えて廃棄する量を減らすことができないか、などが追加の検討項目になってきます。さらにはこの廃棄物に対して、原材料として有効に活用することができないか、なども考えることができます。

更に、このような上流や下流のサプライチェーンを成り立たせるために、自社の製造拠点を変えることができないか、なども検討項目になってきます。このようにして、Scope3についてSBT目標に未達の場合、追加施策を考えることになり、取引先サプライチェーンに対して、変更や追加要請をしていくことになります。そしてこの時に、ここではカテゴリー1、2、9、11、12の5つに着目しましたが、Scope3の15カテゴリーの全てについて考える必要は必ずしもありません。それでは、このカテゴリーについての考え方について、ご紹介していきたいと思います。

スコープ3をみるSBTサプライチェーンとサプライチェーン排出量

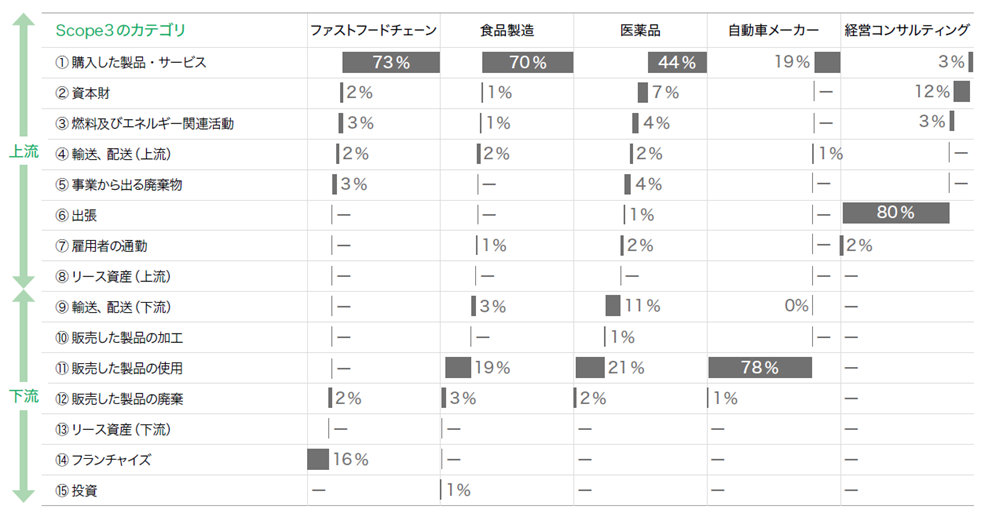

この図を見て分かる通り、上流部分で8つ、下流部分で7つの計15個のカテゴリーが存在するわけですが、ここで大きく影響を受けるカテゴリーというのは、それぞれの業態によって異なってきます。例えば、ファーストフードチェーンで言うとカテゴリー①「購入した製品・サービス」が大半を占めるわけで、他の部分の寄与というのはほとんどないわけです。そうすると、こういった大きく占めている部分についてのみ考えれば良くて、他のところは特に想定しなくてもいいわけです。

例えば自動車メーカーで言うとカテゴリー⑪「販売した製品の使用」のところが非常に多く、また、続いてカテゴリー①以外はほとんど寄与しないので、考えなくてもいいということです。経営コンサルティングの事例で言うと、カテゴリー⑥「出張」が大半を占めるわけで、そういったところに着目して排出カテゴリーを検討すれば良いわけです。

このようにScope3では、カテゴリーごとに排出規模が大きく異なる場合が多くて、SBT目標自体も企業によっては先にお話ししました通り、特定のカテゴリーについてのみ設定している場合があるため、必要なカテゴリーに絞って算出しても構いません。それでは、このScope3の排出削減に向けての有効な手段というのを考えていくことにしましょう。

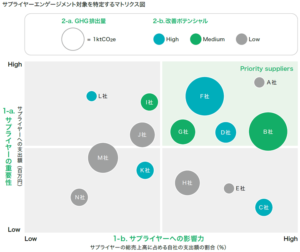

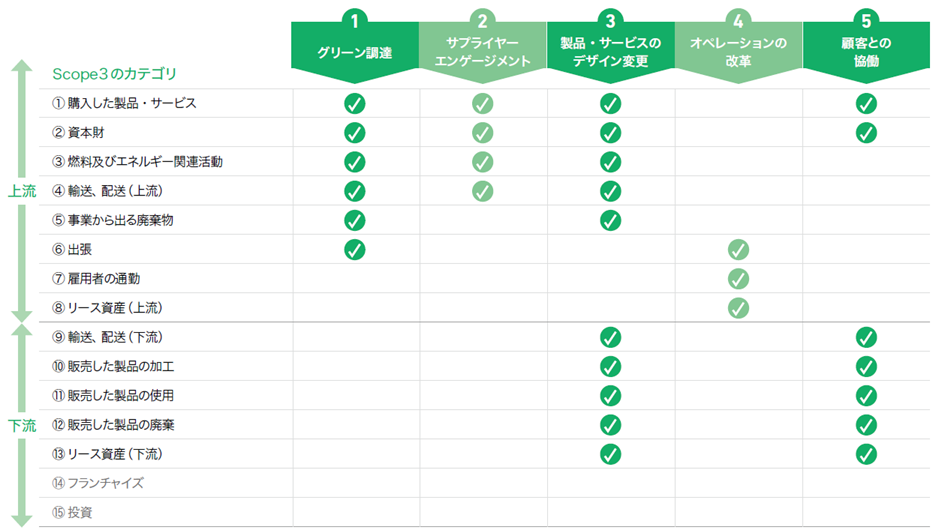

ここでは、この各カテゴリーの削減に向けて、有効な5つの削減策を紹介しています。ここに書いてある通り、上流部分に対してはグリーン調達や、サプライヤーエンゲージメント、または上流下流を通じて、製品サービスのデザイン変更や、オペレーションの改革、顧客との協働などが考えられます。

その中で、特に今後強く求められているのが、1番の「グリーン調達」と2番の「サプライヤーエンゲージメント」のところです。特に上流の部分について、今後サプライチェーンの中で強く求められていくことになります。これは大企業からすると、このグリーン調達とサプライヤーエンゲージメントを強く求める、ということになり、それを受けるサプライヤーである主に中小企業から見ると、このようなグリーン調達やサプライヤーエンゲージメントを強く求められる、ということになります。これに対応するのが脱炭素経営の本質となり、今後このような経営が強く求められるということになります。そこで、今後求められるグリーン調達とサプライヤーエンゲージメントが、具体的に大企業でどのように行われているのかについて、次に見ていくことにしましょう。

SBTサプライチェーンとサプライチェーン排出量の削減について総括

- GHG排出量の追加施策:

- Scope1と2: 自社でのGHG排出量に対し、エネルギーフローの見直しを検討。

- 施策例:

- プロセスの見直し: 複数の工程を統合して効率化。

- 高効率設備の導入。

- 低炭素型エネルギー源への変更。

- 施策例:

- Scope1と2: 自社でのGHG排出量に対し、エネルギーフローの見直しを検討。

- GHG排出量の算定と目標設定:

- Scope3の目標設定には、基準年の排出量に対する見込みを算出。

- 施策を通じて削減を図り、最終的な目標年に向けた排出量を評価。

- Scope3の排出量分析:

- Scope3は、サプライチェーン全体からの排出量を考慮。

- 排出量の内訳を持つ15カテゴリー。

- 上流(8カテゴリー)と下流(7カテゴリー)に分かれている。

- 追加施策の具体例:

- 上流部分の対策:

- 原材料の削減や原材料の見直し。

- 輸送の見直し(調達先の変更など)。

- 下流部分の対策:

- 製品の長寿命化(使用時の排出削減)。

- 廃棄時の廃棄物削減(パッケージの見直しなど)。

- 上流部分の対策:

- カテゴリーごとの重要性:

- 企業の業態によって影響を受けるカテゴリーが異なる。

- 例えば:

- ファーストフードチェーン: カテゴリー1「購入した製品・サービス」が主要。

- 自動車メーカー: カテゴリー11「販売した製品の使用」が主要。

- 削減手段と取り組み:

- 有効な削減策として、グリーン調達やサプライヤーエンゲージメントが求められる。

- サプライチェーン全体での協力が必要とされる。

- 企業の役割:

- 大企業がグリーン調達やサプライヤーエンゲージメントを強く求める。

- 中小企業はこれに応じた対応が求められ、脱炭素経営の重要な要素となる。

このように、GHG排出量の削減に向けた施策は、企業のバリューチェーン全体での協力と戦略的な取り組みが重要であり、特にサプライチェーンとの連携が求められています。