環境におけるSBT (Science Based Targets)とは

環境におけるSBTとカテゴリー

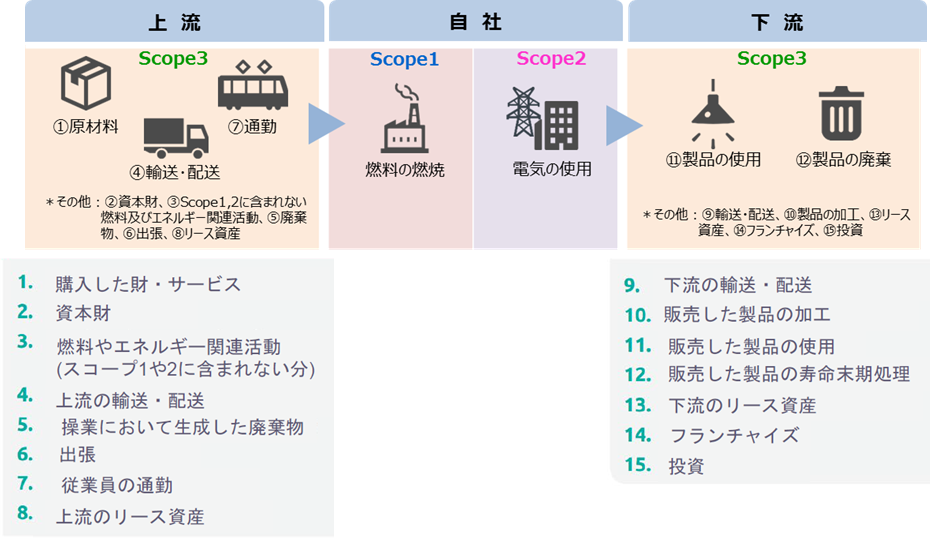

環境省でよく使われている図ですけれども、自社のところで排出するGHGについては大きく二つに分けられて、一つは自社で燃料を購入して、その燃料を自社で消費することによって自社でGHGを排出する「Scope1」と、こういったケースの他に、自社ではGHGを排出しないのですが、エネルギーを外部から購入してそれを使用する場合、実際にGHGの排出は他社で排出しているわけで、それも自社で排出する分に含まれるという「Scope2」があります。自社でのGHG排出量というのは、このScope1とScope2になります。

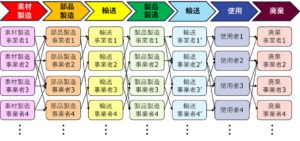

さらに、それだけではなくて自社が取引をしている、サプライチェーン全体のCO2についても排出量の把握を要求されていて、これは上流と呼ばれている部分、例えば取引先企業の原材料、これを製造する段階で、取引先企業ではGHGを排出しているわけで、そういったものですとか、さらにこの原材料を輸送する時に排出があり、また社員が通勤するその通勤手段においても排出しているわけで、これらを全てまとめた部分が上流に相当する部分で、一方で下流に相当するサプライチェーンもあり、実際にその製品を使用することによって排出があったり、またはその寿命が尽きて廃棄する際にも排出するケースがあるでしょう。このようにして、自社以外のサプライチェーン全体から排出する量を「Scope3」という区分で排出量を求めていきます。

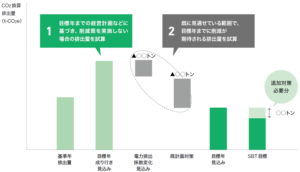

従ってGHG排出量というのは、「サプライチェーン排出量」として、Scope1、2、3の合計、これは原材料の調達、製造、物流、販売、廃棄など、一連の流れ全体から発生する排出量、これを算出して削減をしていくということが求められているわけです。このようにして、GHG排出量の削減に向けては、このサプライチェーン排出量の目標を設定し、計画的に実行して、その実績値を報告していく、社会に公表していく、ということが求められているのです。その時に、この排出量の目標値の設定が重要になり、そのための根拠となるものがSBT(Science Based Targets)と呼ばれるもので、これにのっとって、サプライチェーン排出量削減目標を設定し、計画的に実施していくことになります。

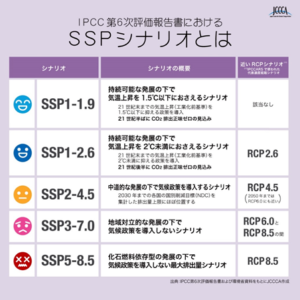

このSBTは科学的根拠に基づいた目標設定というもので、パリ協定が求める水準と整合した企業が設定する科学的根拠に基づいて、温室効果ガス(GHG)排出削減目標のことです。このSBTに基づいてGHGの排出削減目標を設定し、運用している機関が、CDP、UNGC、WRI、WWFなどの四つで、実際にこのSBTを用いて削減の目標を立てて運用しています。こういったSBTを使ったこれらの機関のことを、SBTイニシアティブ(SBTI)と呼ばれます。また、We Mean Business と言って、企業や投資家の温暖化対策を促進するために設立された国際機関や研究機関などで構成されて、運営されているプラットフォームがありますが、そちらもこのSBTを用いて目標設定をしているわけです。このようにして、SBTは、世界中で広く用いられている削減目標となっています。このSBTについて、もう少し詳しく見てみることにしましょう。

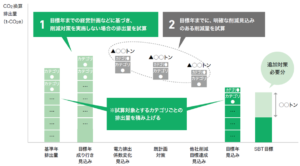

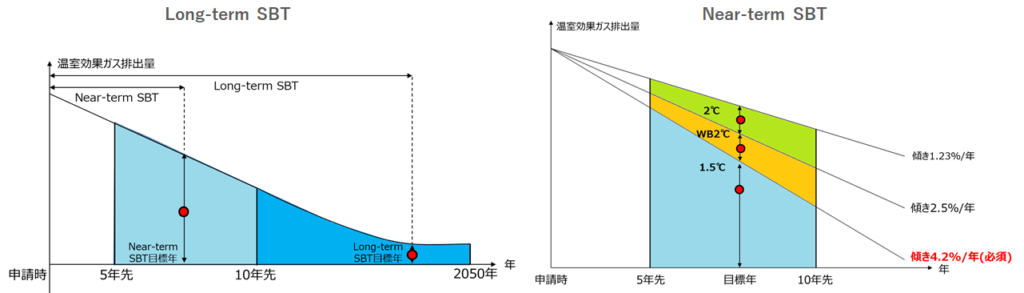

SBTには、Long-termとNear-termの2種類がありまして、一般的にSBTと言うとNear-term SBTを指します。Long-term SBTというのは、長期的な視点に立った目標設定のことで、申請をしましてその時の目標設定として、2050年までに90%削減する目標設定がLong-term SBTと呼ばれているものです。

一方で、Near-term SBTというのは、SBTに申請した時に5年先から10年先のなかで年に4.2%削減、これは1.5℃水準相当しますが、それを目指した目標設定がNear-term SBTと呼ばれているものです。このNear-term SBTについてもう少し詳しく見てみますと、SBTの認定を受けるために初めに申請をするわけですけれども、その時の設定として5年から10年先の間に目標年を置いて、これに対してパリ協定2℃水準で言うと年に1.23%減少の削減目標となるわけですけれども、SBTの場合にはこの目標は認められません。2℃を十分に下回る場合、well belowという記載をしますけれども、その場合、年に2.5%削減の目標設定をすることになりますが、それでもSBTでは認定をすることができません。SBTが要求しているのは、パリ協定で努力目標としていた1.5℃水準、これは年に4.2%削減の目標設定となりますけれども、これが要求されることになります。そしては、実際に認定を受けたSBT企業について見てみることにしましょう。、

環境におけるSBTと認定企業

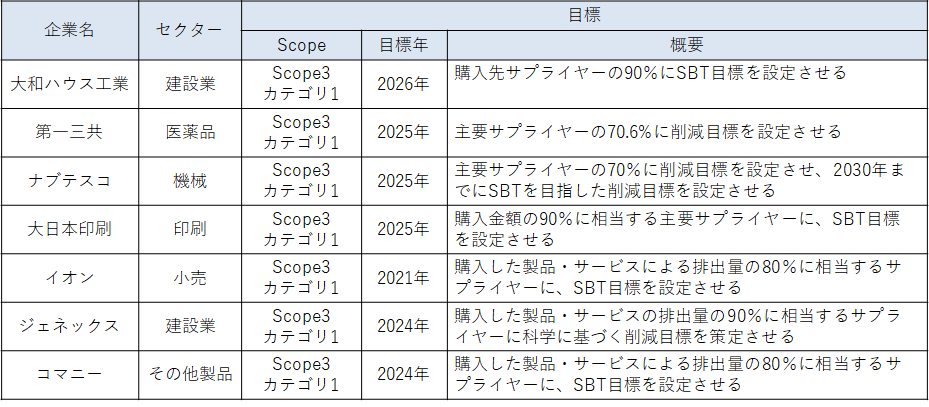

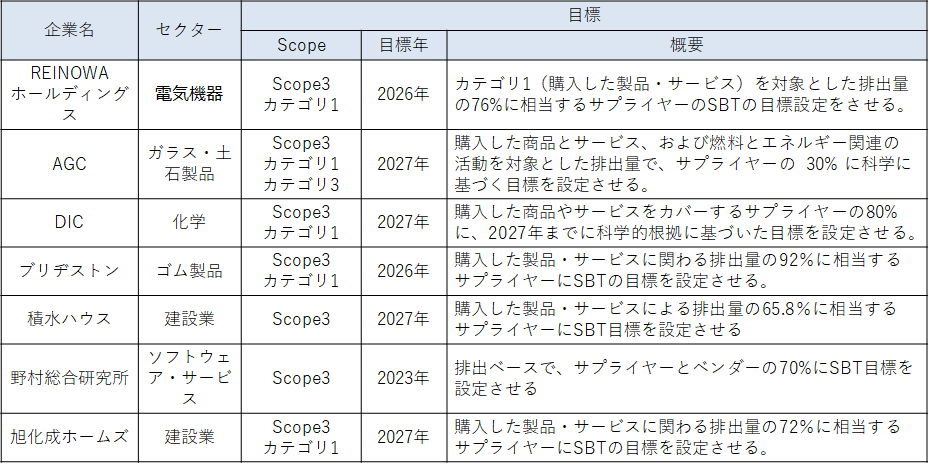

例えば、大和ハウス工業の場合には、目標年を2026年として、購入先サプライヤーの90%にSBT目標を設定させる、となっております。このようにSBT認定を受ける企業は、その会社自身から排出するGHGガスの他に、Scope3としてサプライヤーにもSBT目標を設定させる、ということを目標として掲げることになります。このようにして、多くの企業では、サプライヤー企業様にSBT目標を設定させているのが現状です。ここで、Scope3のなかでも、カテゴリー1について、このような目標設定させているわけで、Scope3には全部でカテゴリーが15個存在します。

サプライヤーにもScope3としてSBT目標を設定

Scope3に含まれるカテゴリーの15個とは、Scope3ですから上流と下流があるわけで、上流部分でも原材料、輸送、配送、通勤、その他にも様々なものがあり、この一つ一つがカテゴリーと呼ばれているもので、上流については8つ、下流については7つ、Scope3には合計15個のカテゴリーが分類されていることになります。

その中で、先ほどの大和ハウス工業の場合で言うと、購入先サプライヤーの90%にSBT目標設定させるということで、その設定先のサプライヤーというのは、カテゴリー1に相当するところでしたから、主に原材料などの購入した財・サービスのお取引先企業の90%に、SBT目標を設定させるという意味になります。多くの場合には、この自社から見たときに、このすべてのカテゴリーに対してSBT目標を設定させるということでは無くて、中でも特にGHG排出量が多いカテゴリーのお取り先企業に絞って、SBT目標を設定させるということが一般的です。

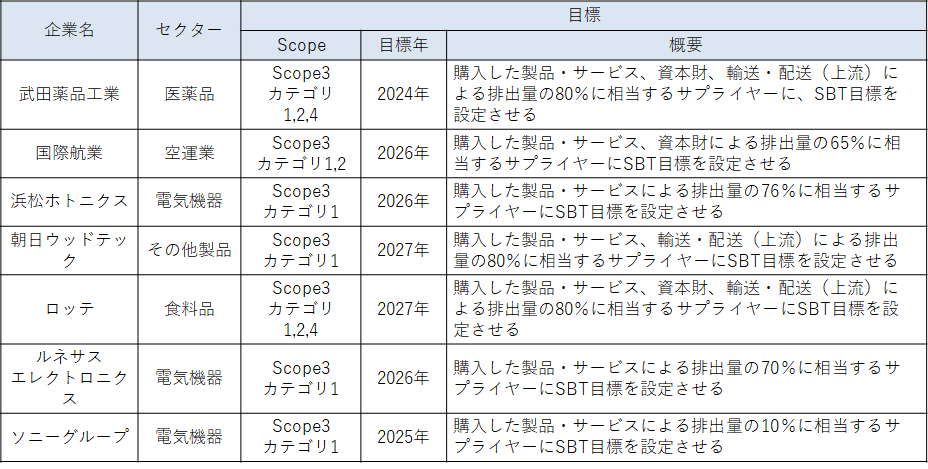

さらに、SBT認定企業について詳しく見ていきますと、武田薬品工業の場合、Scope3のなかでもカテゴリー1、2、4、ですから、カテゴリー1が「購入した製品・サービス」、カテゴリー2が「資本財」、カテゴリー4が「輸送・配送(上流)」ですけれども、これらに相当する排出量の80%に相当するサプライヤーにSBT目標を設定させる、となっております。というように、Scope3のなかでも、特にGHG排出量の多いお取引先のカテゴリーを対象にして目標を設定させるという現状があります。もう少し、詳しく見てみることにしましょう。

例えば、野村総合研究所のように、製造業以外のソフトウェアサービスというセクターになってますけれども、Scope3全部に対して排出ベースでサプライヤーとベンダーの70%にSBT目標を設定させる、といったケースがあります。このようにして、SBT認定された企業というのは年々増えていっているわけです。その様子を示したのが、次のグラフです。

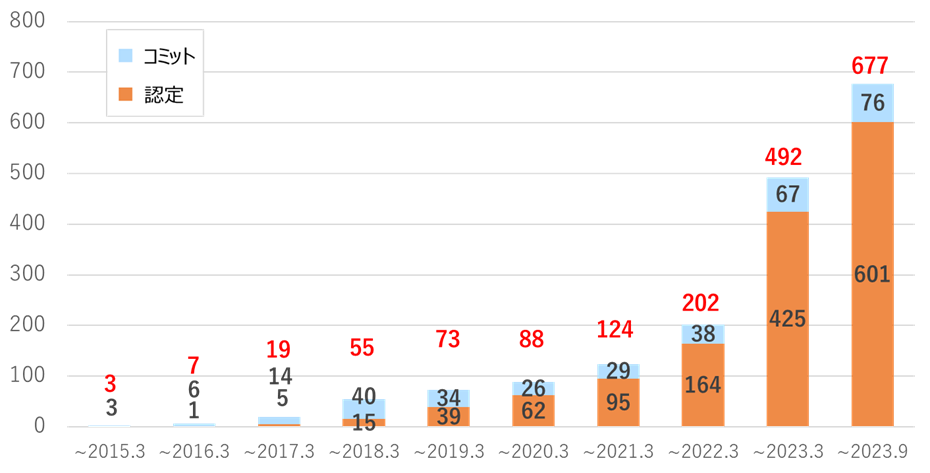

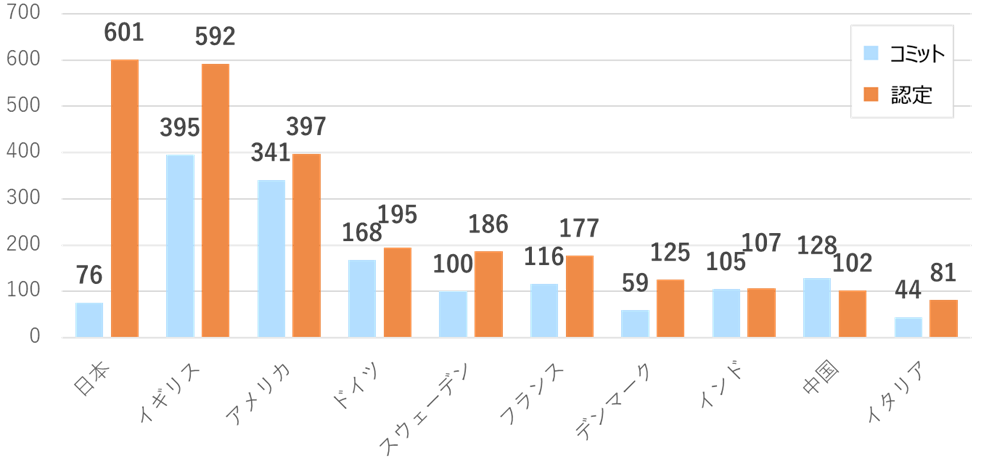

日本企業におけるSBTの累積認定数を表したもので、このオレンジのところが認定を受けた企業、青のところが今後2年以内にSBT認定を取得すると宣言をした企業です。これを見ますと、近年認定数が急速に増えていることがわかります。この日本におけるSBT累積認定数601と、コミット数76となっています。この数字は世界的に見るとどのレベルになってるのを示した図がこちらになります。

これを見てわかる通り、認定数601というのは、世界のなかでもこの資料で見る限りトップでありまして、日本はこの分野において非常に積極的に取り組んでいる国の1つであるということが言えます。それでは、このSBTの認定方法についてご紹介したいと思います。

総括:環境におけるSBT (Science Based Targets)とは

- GHG排出量の分類:

- Scope1: 自社が燃料を購入し消費することによって排出される温室効果ガス(GHG)。

- Scope2: 外部から購入したエネルギーを使用することによるGHGの間接的な排出。

- Scope3の重要性:

- 自社のサプライチェーン全体からのGHG排出量を求める必要がある。

- 上流: 原材料の製造や輸送、通勤などに関連する領域。

- 下流: 製品使用時や廃棄時に発生する領域。

- GHG排出量削減の求められるアプローチ:

- Scope1、Scope2、Scope3の合計GHG排出量を算出し、削減目標を設定。

- サプライチェーン全体からの排出量を把握し、各段階での削減策を計画的に実施。

- SBT(Science Based Targets):

- 科学的根拠に基づいたGHG排出削減目標設定の枠組み。

- パリ協定に整合した企業の設定する目標。

- SBTの種類:

- Long-term SBT: 2050年までに90%削減を目指す長期的な目標。

- Near-term SBT: 5年から10年先に年4.2%の削減を目指す短期的な目標。

- SBTの認定:

- SBT認定を受ける企業は、自社だけでなくサプライヤーに対してもSBT目標を設定させることが求められる。

- スコープ3内の15のカテゴリーから特に排出量が多いカテゴリーに焦点を当てて目標設定を行う。

- SBT認定数の増加:

- 日本企業のSBT認定数は増加傾向にあり、日本はこの分野で積極的に取り組んでいる国の1つである。