人的資本経営を成功に導くKPIとは? 定量化による可視化事例

人的資本経営の人的資本可視化に向けたKPI設定

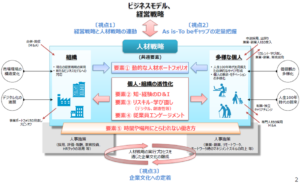

ここでは、KPIの具体的な設定方法についてご紹介いたします。人材版伊藤レポートにある、視点2の 「As is – To be ギャップの定量把握」として、戦略の立案に向けた具体的なKPIの設定の方法についてです。

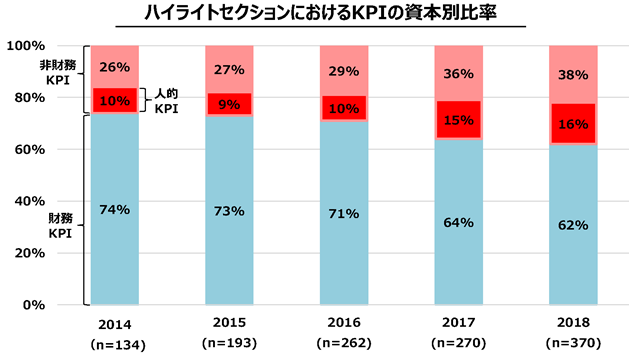

現状(As is)と理想とする将来像(To be)とのギャップを定量的に把握するためには、適切な人的KPIの設定が必要になります。上に示しているのは、統合報告書の中でハイライトとして記載されているKPIの内容についてです。そのKPIの内訳は、大部分が財務に関わるKPIを占めていますが、その割合は年を追うごとに年々減ってきています。それに代わって、非財務KPIが増えていっていることが分かります。その中身を見てみると、人的KPIが増加傾向にあることが分かります。この傾向は今後も続くと思われ、人的資本経営において人的KPIの役割は定量把握をするために、益々重要になっていくものと思われます。そこでここでは、人的KPIに関する事例をご紹介するとともに、そのKPIの設定方法について、事例を交えながら解説していきたいと思います。

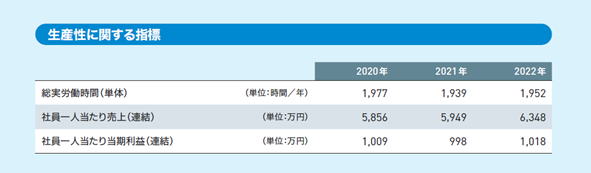

まずは非常に分かりやすい事例として、こちらに小林製薬株式会社の人的資本レポートをご紹介いたします。これは労働時間と売上と利益に関する指標となっています。生産性に関する指標と題しており、総実労働時間、社員一人当たり売上、社員1人当たり当期利益が掲載されています。総実労働時間を見てみると、この3年間であまり変化が見られないのに対して、社員一人当たり売上は増加傾向にあり、また一方で社員1人当たり当期利益はほぼ横ばいであることが分かります。生産性に関する指標の第一歩としては、財務指標にどのように影響を及ぼしているのかについて、この様な視点で着目してみるのが良いでしょう。

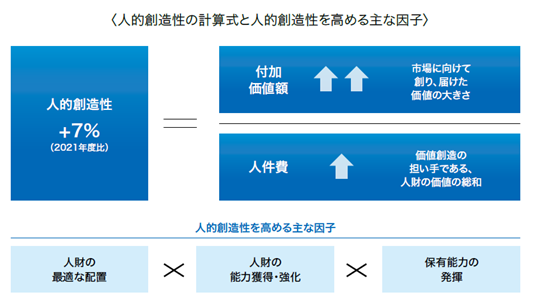

次にオムロン株式会社の事例をご紹介いたします。この図は人的創造性を定義しています。この意図は、企業として創造した価値に人がどれほど関わっていたのかについて、定量化を試みた事例です。その人的創造性は、市場に向けて創り、届けた価値の大きさである「付加価値額」を、価値創造の担い手である人財の価値の総和である「人件費」で割ることで定義しています。この時の分子である付加価値額は、売上高から変動費用を引いて求めています。

この人的創造性を高める主な要因としては、「人財の最適な配置」「人財の能力獲得・強化」「保有能力の発揮」の3つの因子を挙げています。そこで一つ目の人財の最適な配置では、適材適所ということを実施しており、2つ目の人財の能力獲得・強化では、育成プログラムの準備や経験の場の提供などを行い、3つ目の保有能力の発揮では、エンゲージメントを高めながら、個人が持つ多様な個性や能力を最大限発揮できる環境づくりに取り組んでいるということです。

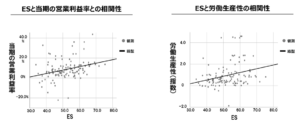

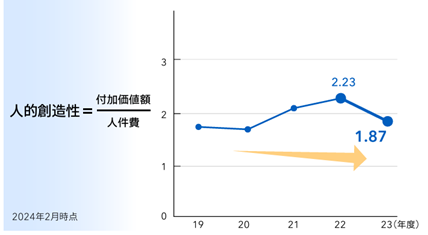

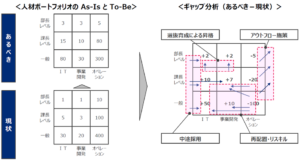

このような人的KPIを用いて経営を行っていくことで定量評価が可能となり、その実績が上のグラフに示されています。国内外合わせて2000人規模の人員や人件費の構造を適正化させるために、人材ポートフォリオを再構築していく中で、このような人的KPIが1つの参考とする指標として活用されているようです。

続いて、具体的な人的KPIを見つける方法についてご紹介いたします。

KPIによる人的資本経営の定量化事例

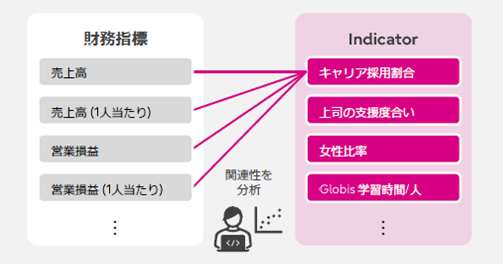

ここでは、適切な人的KPIを見いだす方法の一例をご紹介いたします。富士通株式会社の好事例です。こちらの図をご覧ください。

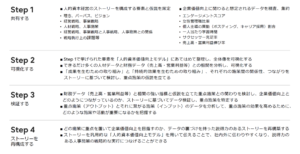

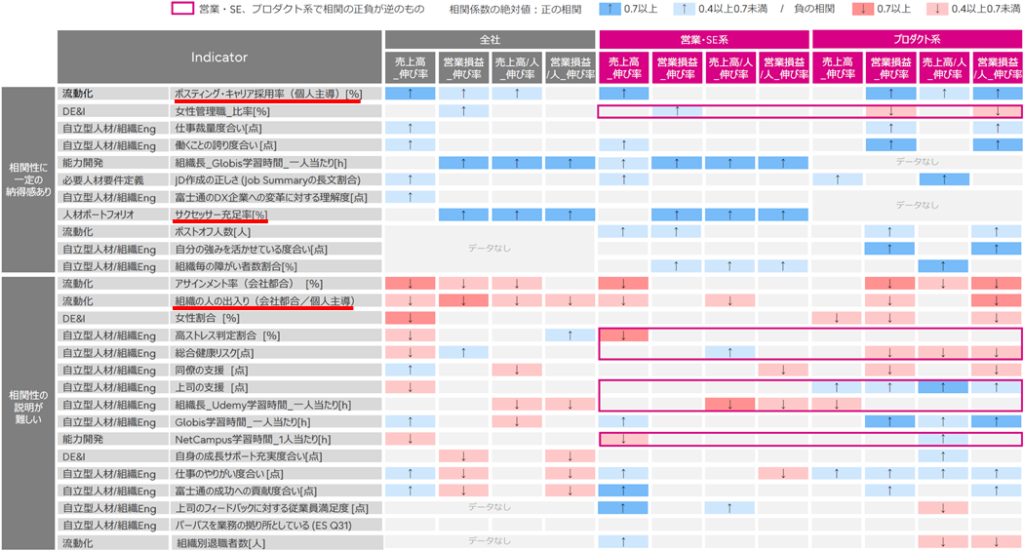

まず非財務指標である人的KPIについて、はじめに考えられるインジケーターを全て洗い出して整理するということから始めます。一方で財務指標の中から、相関があるインジケーターを回帰分析によって抽出するというものです。この抽出されたインジケーターの中から、特に財務指標と相関の高いインジケーターが企業価値向上に結びつく人的KPIとして、活用していくというものです。この人的KPIの具体的な探索方法が、下の図に示されています。

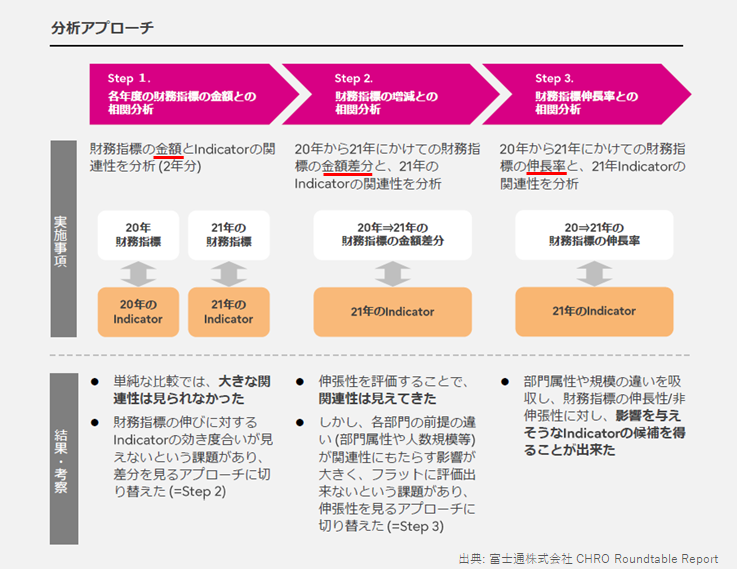

「分析アプローチ」として、3つのステップから成り立っています。いずれも、データは、過去2年分の財務指標を用いているということです。Step1では、財務指標の中でも金額との相関を分析したということです。その結果、単純な金額との比較においては、相関は見られなかったということです。

これを受けてStep2では、この2年間の金額の差分との相関を分析した結果、関係性が見られたということです。しかし、各部門ごとに属性や規模が異なるなど、前提が異なることに起因して、必ずしも明確な評価ができないという結果になったということです。

そこでStep3では、前提となる各部門ごとの違いを吸収するために、財務指標の伸長率に着目して相関を分析した結果、関連性のありそうなインジケーターの候補を得ることができたと紹介されています。

それではこのような分析アプローチを経て得られた結果について紹介いたします。

こちらの表には、候補となる人的KPIと財務指標との相関の影響度合いについて整理されています。縦の列には、候補となる人的KPIとしてのインジケーターが記載されています。また横の行には、財務指標が整理されています。そしてこれらの相関の程度が色分け表示されており、青いものは正の相関、赤いものは負の相関を表し、色の濃いものがそれぞれ強い相関を表しています。

まず強い相関として分かりやすいインジケーターをご紹介しますと、こちらのサクセッサー充足率[%]があります。これは人材ポートフォリオに関わる指標で、後継者の育成を意味するものです。このサクセッサー充足率は、営業損益伸び率や、1人当たりの売上高の伸び率や、1人当たりの営業損益の伸び率に強い相関が得られることが分かりました。このことから、人材ポートフォリオを設計するにあたって、サクセッサー充足率はKPIとして使用することが有効であると考えられるでしょう。

ここで流動化に関わるインジケーターに注目しますと、一番上の「社内ポスティング・キャリア採用率(個人主導)」は、売上高伸び率を始めとして、財務指標の伸び率全般に相関が比較的強く見られるのに対して、同じ流動化である「組織の人の出入り(会社都合/個人主導)」では、財務指標の伸び率全般に負の相関が見られる結果となりました。この結果を分析すると、自らの意思による社内ポスティングやキャリア採用による流動化は、優秀な人材の離職の防止や、さらには組織における業務遂行能力の向上にも寄与するという関係性が見えてきたということです。一方で、会社の都合における異動については、財務指標の伸び率に悪影響を及ぼすといったことが示唆されたということです。このことから、企業価値向上に向けた人材の流動化について、適切なKPIを用いることで定量的に把握することができ、人材戦略の設計と経営戦略への連動に活用することができるでしょう。

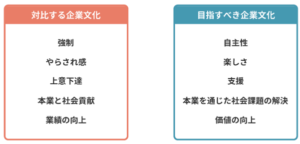

続いては、視点の3つ目である企業文化への定着について解説をしていきます。

人的資本経営を成功に導くKPIとは?について、定量化による可視化事例を総括。

- KPIの重要性:

- 「As is – To be ギャップの定量把握」には、適切な人的KPIの設定が必要。

- 人的KPIの現状と傾向:

- 統合報告書から、財務KPIの割合は減少している一方で、非財務KPI(人的KPI)が増加傾向。

- 小林製薬株式会社の事例:

- 生産性指標として、総実労働時間、社員1人当たり売上、社員1人当たり当期利益を用いた評価。

- 労働時間の変化が少ない中、社員1人当たりの売上は増加している。

- オムロン株式会社の事例:

- 人的創造性を定義し、「付加価値額」を人件費で割ることで定量化。

- 人的創造性向上の要因として、最適な配置、能力獲得・強化、保有能力の発揮を挙げる。

- 人的KPIの分析方法:

- 富士通株式会社の事例に基づく分析アプローチがある。

- 非財務指標での人的KPIのインジケーターを洗い出し、財務指標との相関を分析。

- 分析のステップ:

- Step 1: 財務指標との金額の相関分析。

- Step 2: 2年間の金額差分との相関分析。

- Step 3: 財務指標の伸長率に着目し、新たなインジケーター候補を検出。

- 強い相関のインジケーター:

- サクセッサー充足率が営業損益伸び率や1人当たりの売上高の伸び率と強い相関がある。

- 自らの意思による社内ポスティング・キャリア採用率が財務指標全般と正の相関を持つ。

- 人材の流動化の重要性:

- 個人主導の流動化は、優秀な人材の離職防止や業務遂行能力の向上に寄与。

- 会社都合の異動は、財務指標に悪影響を及ぼす可能性がある。

- 戦略への連動:

- 適切なKPIの設定により、人材戦略が経営戦略に連動できるようになる。