人的資本経営とは? 分かりやすく開示に向けて解説

人的資本経営の開示に向けて分かりやすくジョブ型人事を解説

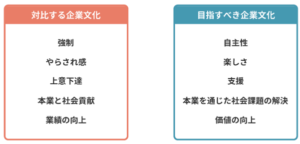

ヒトを管理する対象から、企業価値創造に向けた資本と認識して、更にはジョブ型人事の導入や、リスキリングを推奨するといったことが、持続的な企業成長のために、それぞれの企業の実態に応じた対応が求められています。そこで、人的資本経営とはどのようなものであるかについてご紹介してまいります。

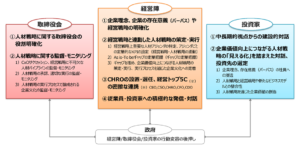

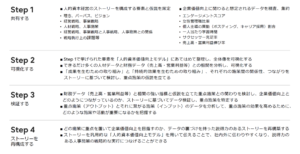

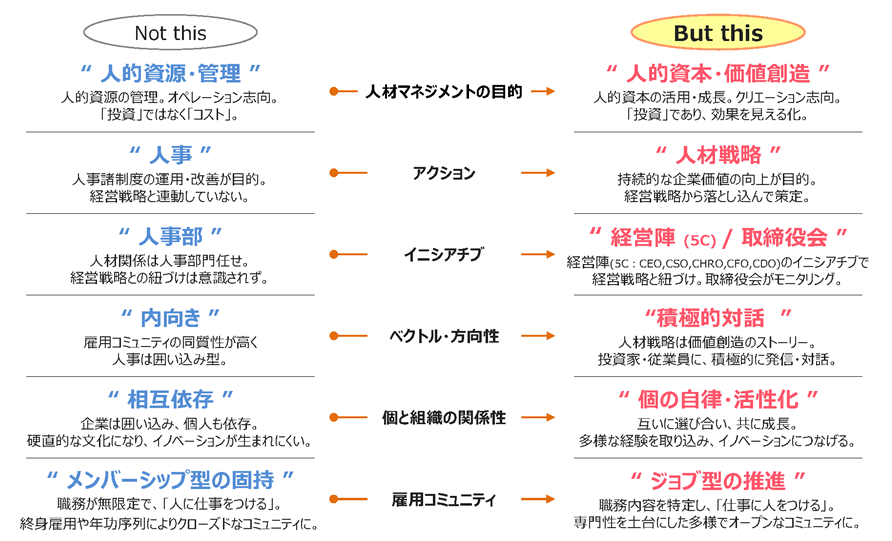

グローバル化が進む競争の中で、現在の日本企業は人材に対して、大きな課題を抱えており、これが国際競争力を弱めている要因として考えられています。上の図を順番に見ていきますと、例えば、今までは人を管理の対象として捉えており、投資ではなくコストとして考えられていました。しかしこれからは、企業価値向上を目指すために、人を資本として捉えてその活用や成長を考えていく必要があります。これは、人をコストとして見るのではなく、投資として考える必要があります。その時に、この投資効果を適切に判断するために、KPIなどを用いることで、見える化が必要となってきます。

人事については、今までは人事制度の運用や改善が目的であったのに対して、これからは、企業価値の向上を目的として、経営戦略から落とし込まれた人材戦略として運用していく必要があります。

その組織体制は、今までは人事部によって管理されていたのに対して、これからは経営戦略に紐づく人材戦略としての運用であることから、経営陣のイニシアチブによる取締役会などによって運用する必要があります。

その時の方向性は、今までは囲い込み型の人事で同質性が高いものであったのに対して、これからは、人材戦略に基づいた価値創造を行うことによって、投資家や従業員に積極的に発信や対話をしていくことになります。

そして、個人と会社組織との関係性については、今までは企業は個を囲い込み、個は組織に依存するというように硬直的でイノベーションが生まれにくい環境であったのに対して、これからは互いに選び合い、共に成長するというように、多様な経験を取り込み、イノベーションにつなげていく、といった個の自律や活性化が求められていきます。

また雇用のあり方は、今までが人に仕事を割り振ると言ったメンバーシップ型であり、終身雇用や年功序列に結びつくような形態であったのに対して、これからは仕事に人を割り振るといったジョブ型のシステムを導入することで、専門性を土台とした多様な雇用形態に転換していく必要があります。

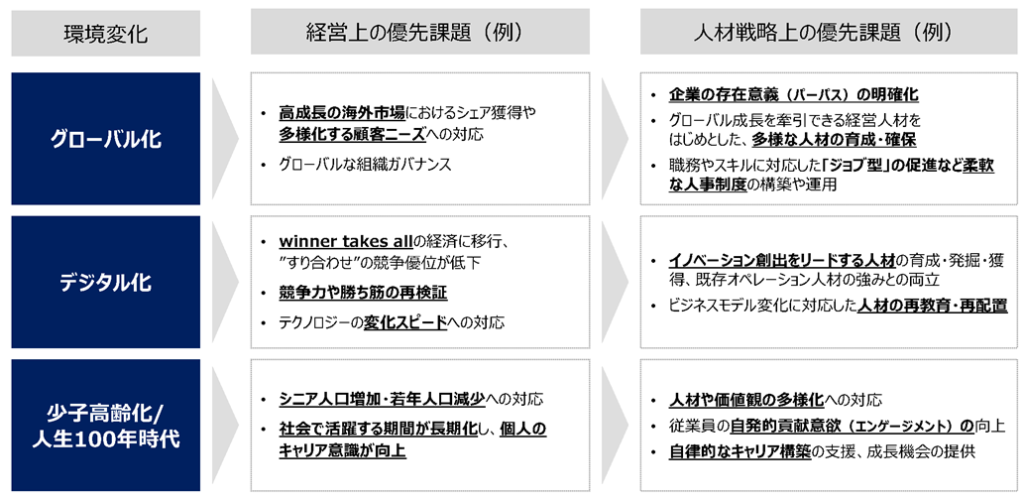

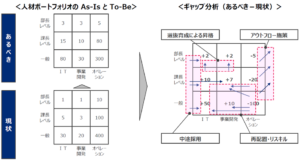

それでは次に、経営戦略の人材戦略への落とし込みについて、ご紹介いたします。こちらの図には、人材戦略を考えるに当たって、経営課題から人材課題への落とし込みの一例を示しております。

企業を取り巻く環境の変化の例として、グローバル化とデジタル化と少子高齢化の3つを挙げています。この時に発生する経営上の課題を見ていきますと、グローバル化では、海外市場におけるシェア獲得や、多様化する顧客ニーズへの対応などが挙げられます。これに対する人材戦略上の課題としては、多様な人材の育成や確保、または職務やスキルに対応した「ジョブ型」の促進など、柔軟な人事制度の構築や運用などが挙げられます。

デジタル化では、経営上の課題としては、勝者が市場を独占する一人勝ちの状況が生まれる状況が見られることにより、競争力や勝ち筋の再検証や、テクノロジーの変化スピードへの対応が求められています。この人材戦略上の課題として、イノベーション創出をリードする人材の育成・発掘・獲得などや、ビジネスモデルの変化に対応した人材の再教育や再配置が求められています。

少子高齢化/人生100年時代では、シニア人口の増加や若手人口の減少が生じていることから、社会で活躍する期間の長期化や、個人のキャリア意識の向上が課題としてあげられます。これに対応する人材戦略上の課題としては、人材や価値観の多様化への対応や、従業員エンゲージメントの向上や、自律的なキャリア構築の支援や機会の提供、などが考えられます。

このように、経営上の課題は、人材戦略上の課題と直結しているという認識が、人的資本経営の背景としての考え方となります。一方で、このような考え方の転換について、戸惑いのある企業様も多く見受けられます。この現状について、少しご紹介いたします。

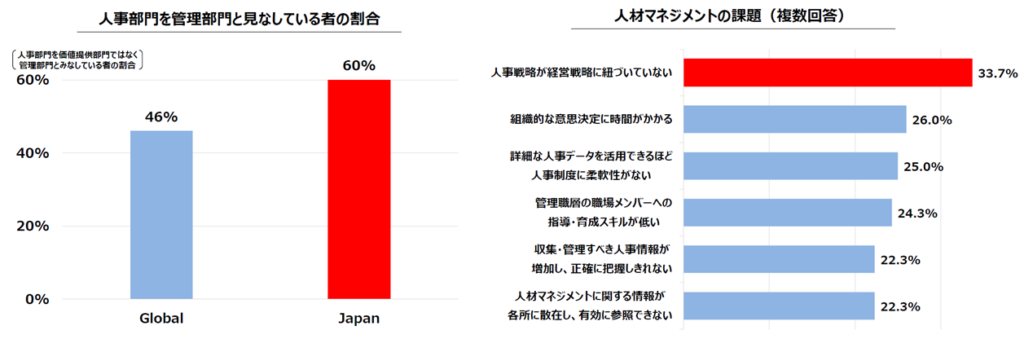

こちらには、企業に行った調査結果の一部をお示ししています。左には、人事部門を管理部門と見なしている者の割合について、日本と国際間との比較を示しています。これを見てわかる通り、日本は諸外国に比べて、高い割合を示していることが分かります。この要因は日本独自の雇用形態にあると考えられ、人材は新卒一括採用が主体であり、これによって年功序列型の賃金体系が確立され、終身雇用制度の運用につながっています。この生涯にわたる雇用制度が、人材を管理するものとして捉えている1つの要因になっていると考えられます。

一方で諸外国では、ジョブ型による人材運用により、非常に流動的な活用がなされています。今、日本で求められていることは、持続的な企業価値の向上を目的として、そこから競争優位性を持つ経営戦略を立案するために、その目的から逆算して人材戦略を決定することにある考えられています。

右の図は、人材マネージメントの課題として、従業員300人以上の日本企業に勤める人事課長職相当以上に対して行った調査結果です。ここで最も注目しなければならないのは、一番上にある「人事戦略が経営戦略に紐づいていない」ということです。このことは非常に深刻で、例えば人材を人的資源として捉えて、その資源はコストが生じるものとして、いかに効率よく管理するかという運用になりがちになります。その結果として、人事戦略への落とし込みに至っていないということが現れているものと思われます。

しかし重要なことは、人材を人的資本として捉えて、将来の企業価値向上に向けた資本として積極的に投資をしていく人材戦略が求められているわけです。つまり人の管理から、企業価値の向上に向けた考え方の転換が求められています。

それでは、この企業価値向上に向けた経営戦略について、人事戦略に落とし込まれた人的資本経営の好事例について、具体的にそのいくつかを、ご紹介してまいります。

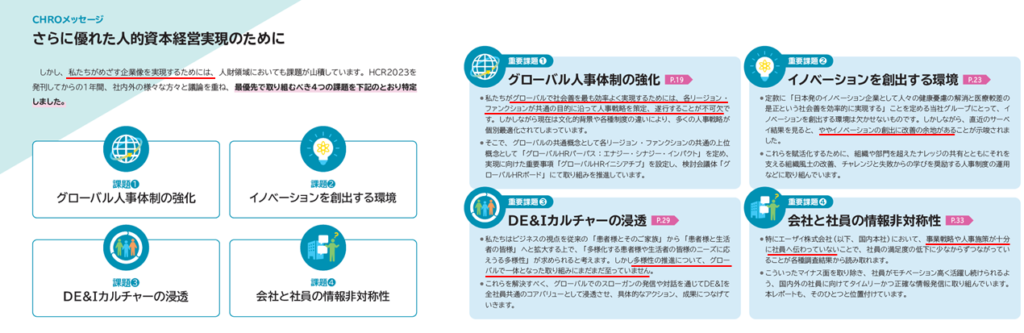

はじめにエーザイ株式会社の例です。こちらは「日本を代表とする人的資本経営企業を目指して」として、会社として謳っていて、人的資本に非常に力を入れている企業の一つとなります。こちらの資料は、毎年発行されているHuman Capital Report の中から一部を引用したものです。

左には、CHRO(最高人財責任者)のメッセージとして記載されています。CHROは、単なる人事に関わる部門長ではなく、経営陣の一員として組織全体の経営戦略に携わり、将来の目標達成に向けて、組織やその将来像を描き、経営の一端を担う役員です。

ここにあるように「さらに優れた人的資本経営実現のために」と題して、「私たちが目指す企業像を実現するためには」という視点に立って、人材領域における課題を4つ挙げています。「グローバル人事体制の強化」「イノベーションを創出する環境」「DE&Iカルチャーの浸透」「会社と社員の情報非対称性」の4つです。

一つずつその概要を見ていきますと、

重要課題①として、グローバル人事体制の強化が挙げられています。この実現のために必要な考え方が記載されており、「グローバルで社会善を最も効率よく実現するためには、各リージョン・ファンクションが共通の目的に沿って人事戦略を策定、遂行することが不可欠」であると明記されています。「しかし現在は、文化的背景や各種制度の違いにより、多くの人事戦略が個別最適化されてしまっています。」と課題抽出がされています。そこで、この対応施策として、「グローバルHRイニシアチブ」と名付けられた重要事項を設定して、取り組みを推進している、ということです。

重要課題②は、「イノベーションを創出する環境」があげられています。定款に「日本初のイノベーション企業として・・・」と掲げられている一方で、直近では「ややイノベーションの創出に改善の余地がある」と認識しているようです。その改善に向けた施策として「ナレッジの共有」「それを支える企業風土の改善」「チャレンジと失敗からの学びを推奨する人事制度」の取り組みをあげています。

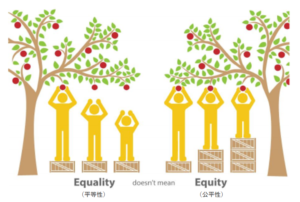

重要課題③は、「DE&Iカルチャーの浸透」で、DE&Iとは、ダイバーシティ、エクイティ、そしてインクルージョンの頭文字を取ったもので、企業経営において多様な人材が活躍できる環境を実現するための考え方です。これについては、別途詳細に解説をしますが、ここでは「多様性の推進について、グローバルで一体となった取り組みにまだ至っていない」としています。これに対する施策として、グローバルでのスローガンの発信や対話を行うことで浸透させていくとしています。

重要課題④は、「会社と社員の情報非対称性」で、これは会社が定めた事業戦略や人事施策が、社員へ十分に伝わっていないことがあり、これによって社員の満足度低下につながっていることが、調査結果から読み取れているということです。これに対して、マイナス面を取り除き、社員のモチベーションを高く続けられるように、社員に向けての情報発信に取り組んでいるということです。

エーザイ株式会社では、このような重要課題に対する取り組みを行っていくことで、人材価値の最大化を図るとしています。このようにして、企業価値向上をめざした人的資本に関わる課題を抽出して、人材戦略への落とし込みを行っています。

それでは、もう一つの事例をご紹介していきましょう。

ジョブ型人材育成への転換

こちらはジョブ型人材育成について、ご紹介いたします。

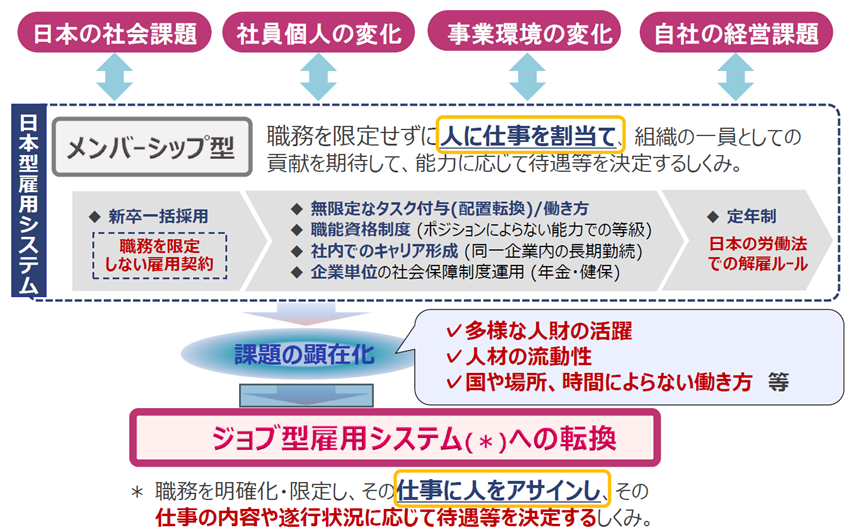

現在の日本の雇用形態は、人に仕事を割り当てるといったメンバーシップ型雇用が、主体となっています。これは、職務を限定しない雇用契約である「新卒一括採用」をしており、それによって「無限定なタスク付与」や「職能資格制度」や「社内でのキャリア形成」や「企業単位の社会保障制度運用」などを通じて、定年制の終身雇用制度で、年功序列による運用がされています。この人に仕事を割り当てるメンバーシップ型は、多様な人材の活躍や、人材の流動性、国や場所・時間によらない働き方などに制限が発生することから、グローバル化における人材活用において、日本企業はこの課題に直面している現状があります。

そこで、諸外国では主流の雇用形態である「ジョブ型雇用システムへの転換」が求められています。このジョブ型とは、人に仕事を割り当てるのではなくて、仕事に人をアサインするシステムです。この場合、人が仕事にアサインされるためには、その仕事を解決できる能力を持っていることが必要となり、その成果も明確に評価することができる特徴を持っています。そして仕事の内容や遂行状況に応じて待遇等を決定するシステムとなっています。このことによって、従来の職務を限定しない雇用形態から生じる年功序列による終身雇用制度を見直すことによって、人材の有効な活用と経営戦略への落とし込みが可能になってきます。

それでは、このメンバーシップ型とジョブ型について、その雇用における特徴を整理してみることにしましょう。

人的資本経営の開示ポイントを分かりやすく

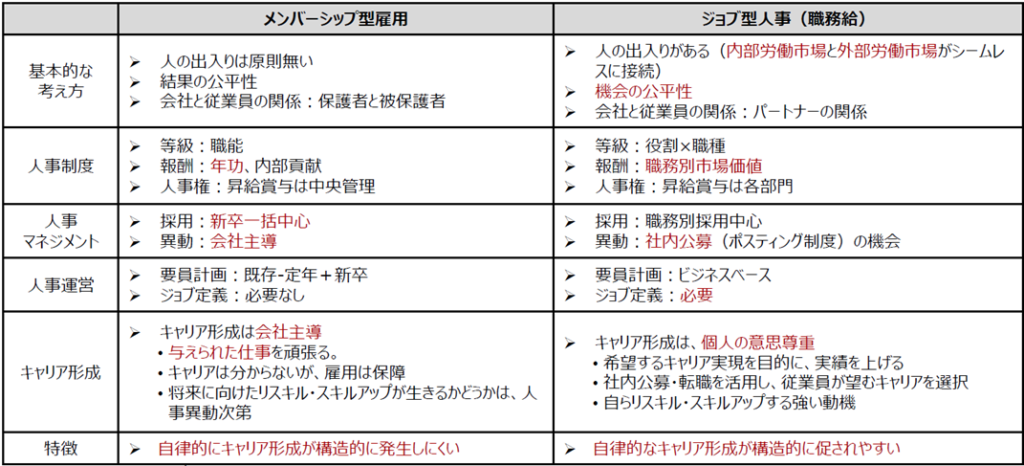

こちらは、人に仕事を割り振るメンバーシップ型雇用と、仕事に人を割り当てるジョブ型人事の特徴についてまとめた表になります。

基本的な考え方を見ていきますと、現在日本で主流のメンバーシップ型雇用は、その出入りは原則なく、結果の公平性、会社と従業員の関係が保護者と非保護者の関係にある特徴があります。一方で仕事に人を割り振るジョブ型では、人の出入りがあり、機会の公平性、そして会社と従業員の関係はパートナーの関係となります。

人事制度はこのことによって、メンバーシップ型では、等級は職能、報酬は年功、人事権は中央管理、であるのに対してジョブ型では、等級は役割✕職種、報酬は職務別市場価値、昇給賞与に関する人事権は、各部門となります。

人事マネジメントは、採用は新卒一括中心で、異動は会社主導であるのに対して、ジョブ型では採用は職務別採用中心、異動は社内公募の機会によって行われます。

人事運営としては、その要員計画は、既存から定年を差し引いて、新卒を採用して加えることとなります。一方でジョブ型では、要員計画はビジネスベースで行われ、その際にはジョブ定義も必要になります。

キャリア形成は、メンバーシップ型では会社主導で行われ、与えられた仕事を頑張り、キャリアと関係なく雇用は保障され、将来に向けたリスキルやスキルアップは人事の異動次第であるのに対して、ジョブ型ではキャリア形成は個人の意思尊重であり、自身の実績を上げ、社内公募や転職を活用してキャリアを選択し、自らの強い動機が求められます。

以上のように、メンバーシップ型雇用は自律的にキャリア形成が構造的に発生しにくいのに対して、ジョブ型人事では自律的なキャリア形成が構造的に促されやすい、という特徴を持っています。このようにして、人を人的資源から人的資本への転換をしていく必要があるわけです。

それでは、このジョブ型人事について、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。

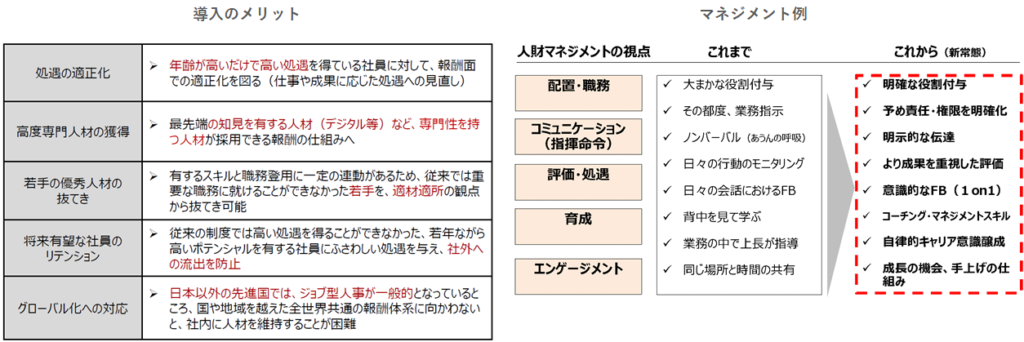

こちらには、ジョブ型人事における導入のメリットとマネジメント例が示してあります。

まず導入のメリットとしては、

処遇の適正化があり、年齢の高い社員に対する高い給料の適正化を図ることができます。

また高度専門人材の獲得に有効であり、最先端の知見や専門性を持つ人材が採用しやすくなる報酬の仕組みを構築することができます。

さらに若手の優秀人材の抜てきとして、持っているスキルと職務の登用に一定の連動があるため、従来では十分に活用できなかった若手を、適材適所の観点から抜擢することが可能になります。

そして将来有望な社員のリテンションとして、従来では高い処遇を得ることができなかった高いポテンシャルを持つ若手社員にふさわしい処遇を与えることで、社外への流出を防止することが可能になります。

最後にグローバル化への対応として、諸外国ではこのジョブ型人事が一般的であるため、これに従うことで、国や地域を超えた人材確保をすることが可能になります。

また右にあるマネージメント例を見ると、

これまでは配置や職務に関して、大まかな役割を付与するにとどまっていたのに対して、ジョブ型人事を導入することによって明確な役割を付与することができます。

そして今までは、その都度業務指示を与えていたのに対して、これからはあらかじめ責任や権限を明確化して行うことが可能になります。そして今までノンバーバルつまり非言語的にあうんの呼吸で命令していたのに対して、これからはより明示的な伝達をすることが可能になります。

これまでの日々の行動のモニタリングということに対しては、より成果を重視した評価ができるようになり、日々の会話におけるフィードバックにおいては、1対1による意識的なフィードバックができるようになり、今までの背中を見て学ぶという育成から、コーチングやマネージメントスキルなどによる確立された手法での育成が可能になり、また業務の中で上長が指導していたことに対して、自律的なキャリア意識の醸成が図られることが可能になり、エンゲージメントとしては、今までは同じ場所と時間を共有するということに対して、これからは、成長の機会や手上げの仕組みなどがエンゲージメントとして働くことになります。

このようにジョブ型人事は、人的資本の有効活用とグローバル市場での人材確保に向けて非常に有効なシステムであるということができます。

今まで述べてきたような人材の有効な活用が、人的資本を活用した人事戦略となり、企業戦略へと紐付けられる企業価値向上へ向けた施策となっていくわけです。

総括:人的資本経営とは、分かりやすく開示に向けた解説

- 人的資本経営の定義:

- 人を管理対象から企業価値創造に向けた資本として捉える必要がある。

- グローバル化の課題:

- 日本企業は人材に関して大きな課題を抱え、国際競争力に影響を与えている。

- 人材の管理の視点:

- 従来のコストとして捉えるのではなく、投資として考える必要がある。

- 投資効果を判断するためにKPIを用いて見える化が重要。

- 人事戦略の見直し:

- 人事制度の改善が目的から、企業価値向上を目指す経営戦略に基づいた人材戦略へと移行する必要がある。

- 組織体制の変革:

- 経営陣のイニシアティブによる運用が求められる。

- 多様性の重要性:

- 企業は同質性を高めるのではなく、多様な経験を取り入れ、イノベーションを促進することが求められている。

- 雇用形態の変化:

- 従来のメンバーシップ型雇用から、ジョブ型雇用システムへの移行が必要。

- 経営課題と人材課題の関連性:

- 経営上の課題(グローバル化、デジタル化、少子高齢化)を人材戦略上の課題として直接つなげる必要がある。

- グローバル化: 多様な人材の育成と確保。

- デジタル化: イノベーション創出をリードする人材の育成。

- 少子高齢化: キャリア意識の向上と自律的なキャリア構築の支援。

- 経営上の課題(グローバル化、デジタル化、少子高齢化)を人材戦略上の課題として直接つなげる必要がある。

- 日本企業の人事部門の現状:

- 日本は人事部門を管理部門と見なす割合が高く、年功序列と終身雇用を背景にしている。

- 人的資本投資の必要性:

- 人の管理から、企業価値の向上を目指す考え方への転換が求められている。