企業文化の醸成がもたらす自律型人材による企業成長とは

企業文化の醸成が強い組織を簡単に作る

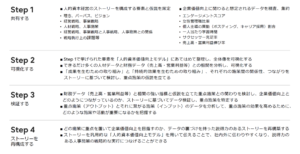

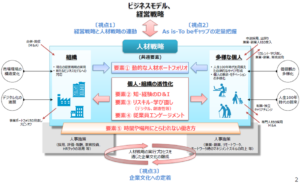

人材版伊藤レポーレポート、視点3の「企業文化への定着」についてご紹介いたします。企業文化は、持続的な企業価値の向上につなげる効果があるもので、この定着は与えられるものではなく人材戦略の実行を通じて醸成されるものになります。従って、人材戦略を策定する段階から、目指すべき企業文化を設定することが重要になります。それでは、企業文化への定着の方法について解説して参ります。

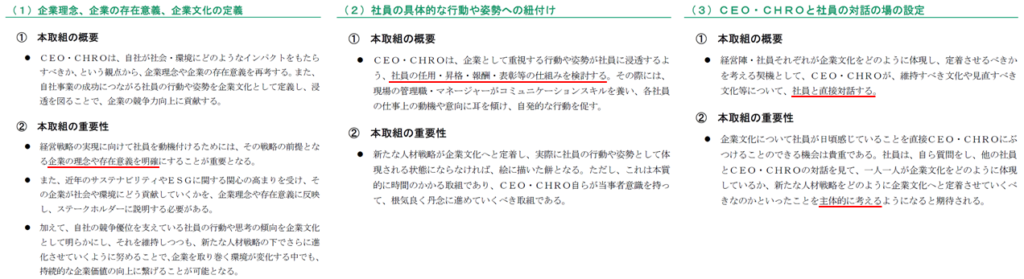

1つ目に、「企業理念」「企業の存在意義」「企業文化の定義」を確認する必要があります。これは事業の成功につながる社員の行動や姿勢を十分に浸透させる必要があるため、その土台となるものです。つまり、経営戦略の実現に向けて社員を動機付けるためには、その戦略の前提となる企業の理念や存在意義を明確にすることが重要となります。

2つ目に、社員の具体的な行動や姿勢への紐付けを行っていきます。これは、企業として重視する行動や姿勢が社員に浸透するように、社員の任用・昇格・報酬・表彰等の仕組みを検討していきます。このことによって、人材戦略を企業文化へと定着させることを目指して、実際に社員の行動や姿勢として現れる状態にしていきます。この取り組みは時間がかかるものであり、経営陣自らが当事者意識を持って根気よく進めていく必要があります。

3つ目に、CEOやCHROと社員の対話の場の設定が求められます。経営陣と社員それぞれが企業文化をどのように体現して、定着させるかを考える契機として、維持するべき文化や見直すべき文化などについて社員と直接対話をする必要があります。このプロセスを通じて、経営陣は社員が日頃感じていることを見いだせる貴重な機会となり、社員は人材戦略をどのように企業文化へと定着させていくべきかを主体的に考えるように図っていきます。このような取り組みを通じて、持続的な企業価値向上につなげていきます。

それでは次に、これらの取り組みの具体的な好事例について、ご紹介して参ります。

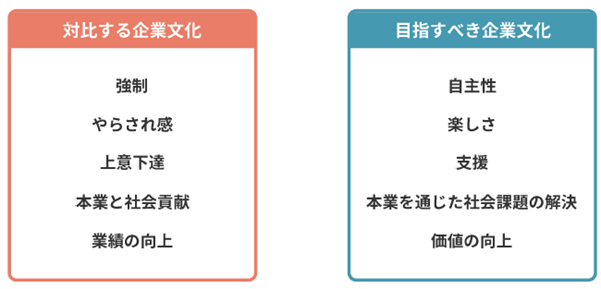

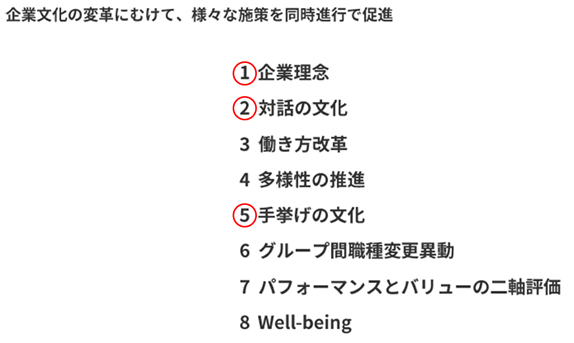

こちらには、企業文化の変革の取り組みとして、新しい目指すべき企業文化の定着に向けた取り組みの事例をご紹介いたします。丸井グループの事例となります。まず初めに目指すべき企業文化を明確にしています。これは、自主性・楽しさ・支援・本業を通じた社会課題の解決・価値の向上、の5つです。この意図は、これまでの企業文化と対比して見た場合、強制・やらされ感・上意下達・本業と社会貢献・業績の向上、についてこれらの企業文化を変革させる取り組みです。

その具体的な方法は、こちらに記載されている8つの施策を同時に行っていったと記載されています。具体的には、企業理念、対話の文化、働き方改革、多様性の推進、手挙げの文化、グループ間職種変更異動、パフォーマンスとバリューの二軸評価、Well-being となっています。

これらの中で、ここでは具体的な取り組み事例の紹介として、企業理念、対話の文化、手挙げの文化、赤丸部の3つについて次にご紹介して参ります。

醸成による自律型人材主導の企業文化の事例

はじめに一つ目の企業理念についてです。

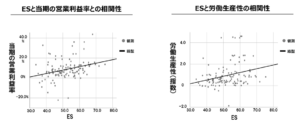

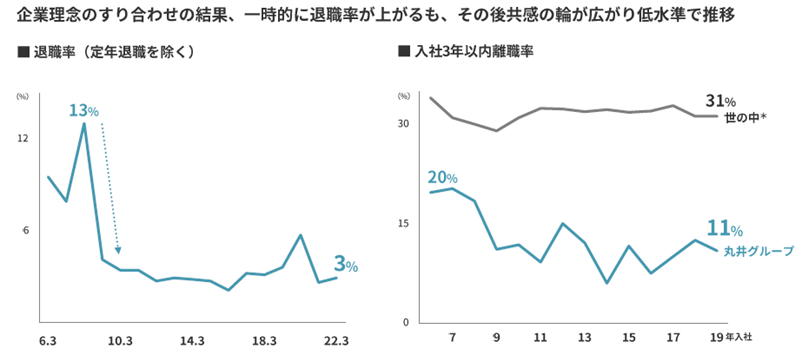

企業理念は、経営戦略の実現に向けて社員を動機付けるための基盤になるものです。そこで丸井グループでは、10年以上にわたり、累計4500名以上のほぼ全ての社員が対話に参加することで、私たちはそもそも何のために働いているのか、私たちは何をしたくてこの会社に入ったのか、をもとにして企業理念のすり合わせを社員と共に行ったということです。この非常に長期にわたる取り組みの結果として、社員の意識が変わりその経時による結果がこちらに示されています。

退職率を見ると、企業理念のすり合わせを行った当初には、理念を共有できない社員が会社を去ったことで、一時的に退職率の増加が見られたということです。 しかしその後は、理念に対する共感が広がって行ったことで、 退職率は3%前後の低い水準が定着したということです。

また入社3年以内の離職率を見てみますと、一般的な企業の離職率は31%程度であるのに対して、丸井グループではこの10年間で10%前後を推移しており、非常に低い離職率であることが分かります。これは、入社前のインターンシップなどを通じて、企業理念の共有を進めていったことによる成果であると報告されています。このような企業理念のすり合わせによって、会社と個人との選び選ばれる関係が構築できたとしています。

このように企業価値向上の実現に向けて、社員を動機付けるためには、その前提となる企業理念や存在意義を明確にすることが重要となり、社員の姿勢や行動の変化へと繋がっていきます。そしてこのような取り組みは、時間がかかるものであり、経営陣自らが根気よく進めていく必要があります。

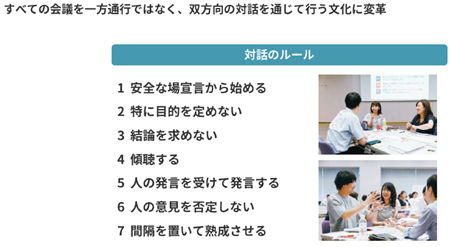

続いて、2つ目の対話の文化についてです。これは、先ほどの企業理念について、全社員とのすり合わせを行った活動の中から醸成されてきた文化であると報告されています。以前は、一方向のコミュニケーションが当たり前であったのに対して、双方向的なコミュニケーションが見られるようになり、対話のルールとして企業文化への定着に向けて醸成を行っていくものです。

具体的には、心理的安全性の確保としての「安全な場宣言から始める」「特に目的を定めない」「結論を求めない」「傾聴する」「人の発言を受けて発言する」「人の意見を否定しない」「間隔を置いて熟成させる」などの7つを対話のルールとして設けているということです。その結果、現在では対話の習慣が定着したことで、会議やミーティングなどにおいて建設的な議論が行われているということです。

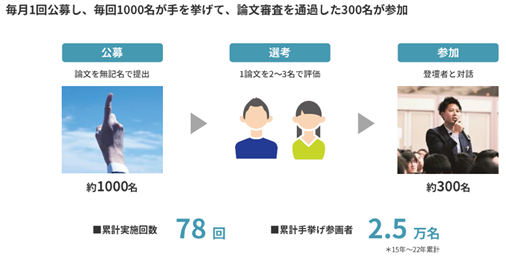

続いて、5つ目の手挙げの文化についてです。

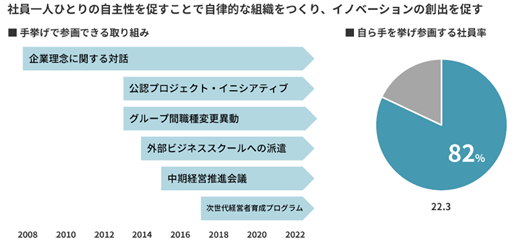

これは、身の回りの課題について常に自分ごととして捉えて能動的・自律的に取り組む行動へとつなげていくものです。例えば、上の図では、中期経営推進会議における事例ということですが、その中で毎月1回、年間で12回の論文を公募しているということです。その論文の中身については明記されていませんが、経営戦略に関わる内容を含むものであると思われます。その結果、月1回の公募に対して毎回1000名が手を挙げて、論文審査を通過した300名が中期経営推進会議に参加することができ、そこで会議の登壇者と対話をする機会が得られるというものだそうです。これまで78回開催して、のべ25000人が参加した実績があるということです。

手挙げの文化のもう一つの事例として、先の中期経営推進会議だけではなく公認プロジェクト・イニシアチブや、グループ間職種変更異動、外部ビジネススクールへの派遣、などについても手挙げ制にしたということです。さらには、昇進試験についても全て手挙げ制に移行したということです。その結果、自ら手を挙げて参画する社員率は82%にも上がったということです。

このようにして、企業文化への定着を通じて、社員は主体的に考えるようになり、持続的な企業価値向上を図っていきます。

企業文化の醸成がもたらす自律型人材による企業成長を総括

- 企業文化の定着:

- 人材戦略の実行を通じて醸成され、持続的な企業価値向上に寄与する。

- 企業文化を設定することが重要。

- 視点1: 経営戦略との連動:

- 経営戦略の実現に向け、企業理念や存在意義を明確にする必要がある。

- 企業文化の定着方法:

- 企業理念の確認:

- 従業員の行動や姿勢を企業理念に基づいて浸透させる。

- 行動や姿勢の紐付け:

- 良好な職場環境を築くため、賞与や昇進、評価に企業理念を反映させる。

- 対話の場の設定:

- 経営陣と社員の対話を促進し、企業文化の体現を考える機会を提供。

- 企業理念の確認:

- 丸井グループの事例:

- 目指す企業文化は「自主性」「楽しさ」「支援」「社会課題の解決」「価値の向上」の5つ。

- 8つの施策を実施して企業文化を変革。

- 具体的な取り組み:

- 企業理念、対話の文化、手挙げの文化が具体的なアプローチとして挙げられる。

- 対話の文化は双方向的なコミュニケーションを促進。

- 手挙げの文化:

- 自主的な課題解決を促進し、社員が能動的に取り組むことを奨励。

- 中期経営推進会議での論文公募において、参加者が多く、自ら手を挙げる社員率が82%向上。

- 成果の評価:

- 企業文化を通じて、社員が主体的に考え、持続的な企業価値向上を図る。