キャリア自律を支える人的資本経営の実践事例と人材育成

人的資本経営によるキャリア自律

ここでは、人材版伊藤レポートの要素3、「リスキル・学び直し」についてご紹介いたします。

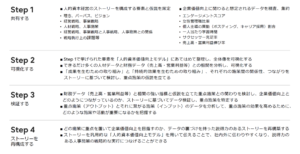

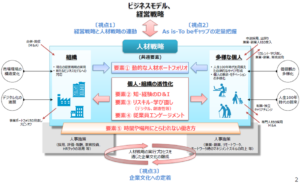

経営環境の急速な変化に対応するためには、社員のリスキルや学び直しを促す必要があります。そして、社員が将来を見据えて自律的にキャリアを形成できるように、学び直しを積極的に支援することが重要になります。このとき、自律的なリスキル・学び直しを促す際には、それぞれの社員が自身の過去の経験やスキル、キャリア上の意向、強い意欲をもって取り組める学習領域等を理解するプロセスが重要であり、会社がそのプロセスを支援することが肝要となります。 これらについて、4つのポイントをご紹介いたします。

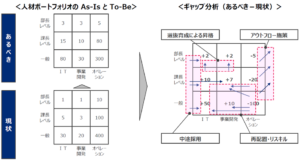

一つ目は、組織として不足しているスキル・専門性の特定です。

経営陣は、経営戦略実現の障害となっているスキル・専門性を特定し、社員のリスキル・学び直しを主導します。その際は、そのスキル・専門性の向上が社員にとってどのような意義を持つのか、丁寧にコミュニケーションを行います。そして、リスキルが人材戦略の一環として、経営戦略の実現を助けるためには、その実現に当たって不足するスキル・専門性を特定するプロセスが欠かせません。

2つ目は、社内外からのキーパーソンの登用、当該キーパーソンによる社内でのスキル伝播です。

経営陣は、自社に不足するスキル・専門性を有するキーパーソンを社内外で特定し登用するだけでなく、当該人材にスキルの伝播を任せることで、周囲の人材のリスキル・学び直しも誘導することを検討します。

不足するスキル・専門性を有する社内外のキーパーソンを登用し、そのキーパーソンが主導してリスキルを行うことで、組織全体でのリスキルの効率性を高めます。

3つ目はリスキルと処遇や報酬の連動です。

経営陣は、組織に不足するスキル・専門性の獲得を社員に促すに当たって、学ぶことや、失敗に終わったとしても、学びを挑戦をする姿勢そのものを称えて、その成果に応じてキャリアプランや処遇や報酬などのインセンティブが反映できるよう、制度の見直しも含めて検討する必要があります。また、社員に対してリスキル後に期待される処遇や報酬について可能な限り説明することが重要になります。

4つ目は、社外での学習機会の戦略的提供(サバティカル休暇、留学等)です。

経営陣は、社員が社外で学習する機会を戦略的に提供して、リスキル・学びを促します。

その際に、一定期間職場を離れて学習等に活用するための長期休暇(サバティカル休暇)の導入や、国内外の大学・大学院での留学、社外での学習機会など様々な方策が考えられますが、既存の学習支援制度を含めて、自社にとっての意味合いを見直す必要があります。

それでは次に、 日本のリスキル・ 学び直しの実態についてご紹介いたします。

日本のリスキル・ 学び直しの実態

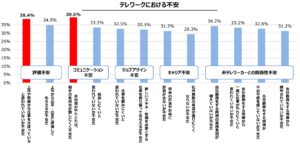

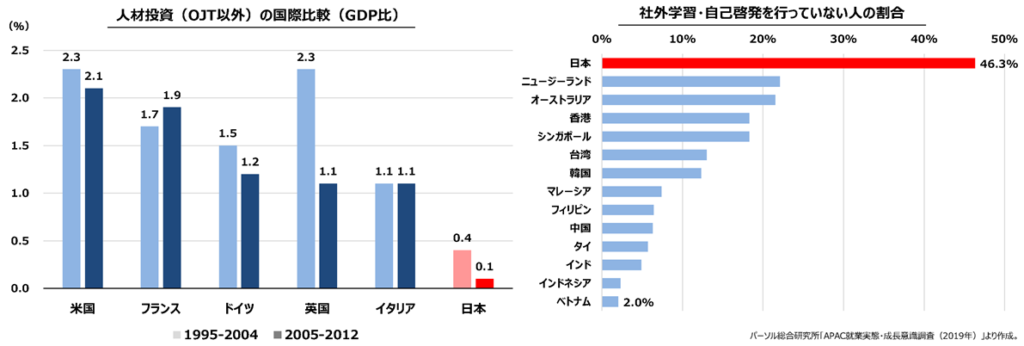

リスキルや学び直しについて、日本の現状をご紹介いたします。左のグラフは、OJT以外の人材投資の実態について国際比較をしたものです。日本は主要先進国の中で人材への投資が極めて低く、その傾向は年を追うごとに顕著になっています。諸外国での実態を見ると、人への投資を充実させることによって、離職率の増加を抑えることができ、一方で成長の機会を得られるとして、優秀な人材を引き寄せることが可能であるとしています。

また、日本における社外学習・自己啓発を行っていない人の割合は、諸外国に比べて極めて高いことがわかります。これを見ると、日本人の半数近くが学習などを行っていない実態が見て取れます。

日本は、今後人口減少により労働人材の確保が難しくなることが見込まれ、このために人材投資を行わない企業は、ますます優秀な人材を獲得できなくなり、これは企業価値の向上や競争力の強化に深刻な影響を及ぼしかねないことを、いち早く認識する必要があります。

それでは海外におけるリスキルの実態とその効果について、次に見ていくことにしましょう。

外国のリスキル・ 学び直しの実態

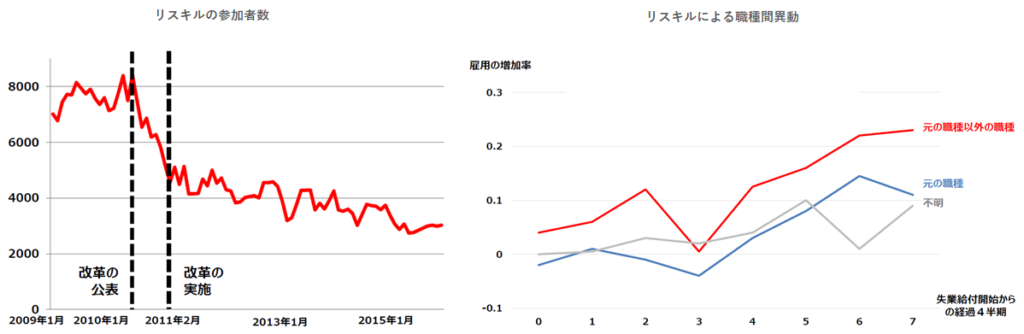

ここでは、デンマークの事例についてご紹介いたします。デンマークでは企業がリスキルを行った場合、国は企業に対して賃金助成を行う制度が運用されているということです。ここでは、左のグラフにリスキルの参加者数の推移を示しています。

デンマークではこのような賃金助成の制度を、ある時期から改革により停止したということです。この改革の前後においてリスキルの参加者数を見てみると、賃金助成との間に強い相関があり、減少傾向にあることが分かります。つまり、企業が従業員にリスキルを行わせる強いインセンティブになっています。

その上で、このリスキルによる雇用の効果を見てみましょう。右のグラフは、失業保険を受給した失業者のうち、リスキルを受けた人が新たな職種に就いた雇用の増加率を示したものです。青色の折れ線グラフは、元と同じ職種についた場合を示しています。ここで赤色の元の職種以外の職種について見ると、リスキルによって雇用の増加率が増加していることが分かります。このことは、例えばリスキルによってデジタル分野などの成長産業への人材強化策に有効であると思われます。

それでは、日本企業におけるリスキルの具体的な好事例について、次に見ていくことにしましょう。

キャリア自律による人的資本経営実践事例

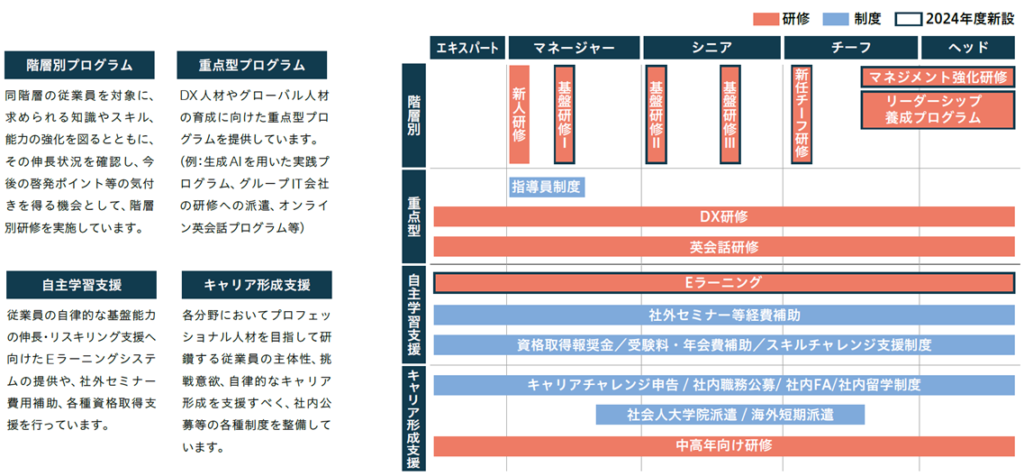

リスキルについて、具体的な取り組みの事例をご紹介いたします。ニッセイアセットマネジメント株式会社です。事業としては資産運用を営んでおり、人材こそが競争力の源泉であると位置づけていて、人材育成に非常に力を入れているということです。特に、グローバルな競争環境で勝ち抜くための高度な専門性を持つプロフェッショナル人材の養成に向けて、各種育成プログラムが各階層ごとに設定されています。

プログラムとしては「階層別」「重点型」「自主学習支援」「キャリア形成支援」の4つが用意されているということです。

階層別プログラムは、その名の通り同じ階層の従業員を対象にした研修で、求められる知識やスキル、能力の強化を図るというもので、このような研修が用意されているということです。

重点型プログラムは、DX人材やグローバル人材の育成に重点を置いたプログラムというものです。例えば、生成AIを用いた実践プログラムや、グループのIT会社への研修派遣や、オンライン英会話プログラムなどが挙げられています。

自主学習支援は、従業員の自立的な能力向上やリスキリング支援に向けたEラーニングシステムの提供や、社外セミナーの費用補助や、各種資格取得支援を行っているということです。

キャリア形成支援は、各分野におけるプロフェッショナル技術人材を目指す従業員に向けて、こちらにあるような各種制度を整備しているということです。

このようにしてニッセイアセットマネジメント株式会社では、資産運用サービスの各場面においてお客様の最良のパートナーとして継続的に付加価値を提供できるように、各分野におけるプロフェッショナルとしてのたゆまぬ努力によって成長し続けるように、人材育成に取り組んでいるということです。

キャリア自律を支える人的資本経営の実践事例と人材育成について総括

- リスキル・学び直しの必要性:

- 経営環境の急速な変化に対応するため、社員のリスキルや学び直しを促進する必要がある。

- 社員が自律的にキャリアを形成できるように積極的に支援することが重要。

- リスキル推進の基本的な考え方:

- 各社員が自身の過去の経験やスキル、キャリアの意向を理解し、それを基にした学習領域の選定が求められる。

- リスキルを進めるための4つのポイント:

- スキル・専門性の特定:

- 経営戦略の障害となるスキルや専門性を分析し、リスキルの必要性を提示する。

- キーパーソンの登用とスキル伝播:

- 不足するスキルを持つキーパーソンを登用し、彼らに社内でスキルを伝播させる。

- リスキルと処遇・報酬の連動:

- 学びや挑戦の姿勢を評価し、その成果を報酬に反映する。

- 社外での学習機会の提供:

- サバティカル休暇や留学など、社員が社外で学ぶ機会を戦略的に提供する。

- スキル・専門性の特定:

- 日本の現状:

- 日本企業はOJT以外の人材投資が低く、学びを行っていない人が多い。

- 今後の人口減少を考慮すると、人材投資を行わない企業は優秀な人材を確保できなくなる。

- デンマークの例:

- 企業のリスキルに対し国が賃金助成を行う制度があり、賃金助成とリスキルの参加者数に相関がある。