ESG投資をわかりやすく、企業の問題点なども解説。

ESG投資に向けた企業のあり方をわかりやすく

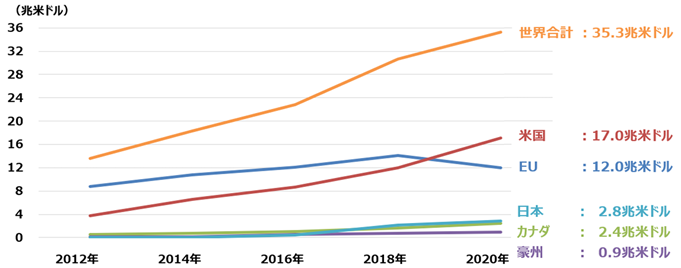

ESG投資の現状をご紹介します。この上のグラフは、世界のESG投資額の推移を示したものです。米国とEUを中心に、ESG投資が年々増加している傾向が分かります。このようなESG投資の見通しを受けて、環境問題を含むサスティナビリティ課題に対する企業対応に、益々注目が集まっています。

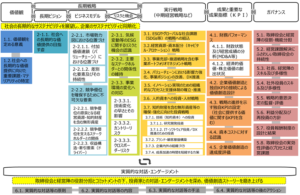

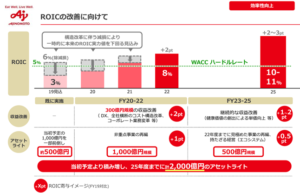

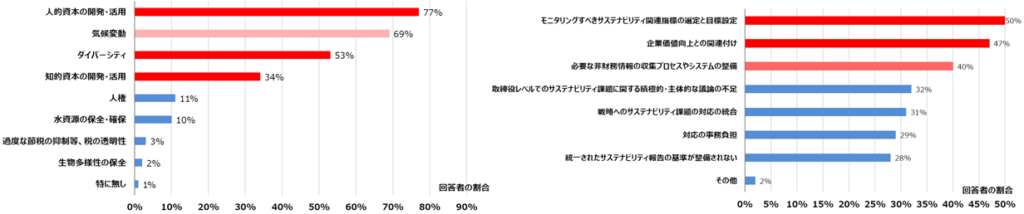

こちらのグラフは企業視点で見た場合のサスティナビリティ課題についてのアンケート結果になります。多いところから見ていきますと、人的資本の開発活用や気候変動、ダイバーシティ、知的資本の開発、活用などの課題として認識されているようです。その一方で、これらの情報開示に向けた課題として挙げられている項目を見てみますと、アンケートの多い順から、モニタリングすべき持続可能性関連指標の選定と目標設定ですとか、企業価値向上との関連付け、必要な非情報の収集プロセスやシステムの整備、取締役レベルでのサステナビリティ課題に関する積極的・主体的な議論の不足、戦略へのサステナビリティ課題の対応の統合、対応の事務負担、統合されたサステナビリティ報告の基準が整備されていない、などのような課題がアンケートとして見てきています。このようなサステナビリティ情報に対する開示に対して、積極的に取り組まれている企業様も多くおられる一方で、このように消極的あるいは戸惑われられる企業様もまだまだ見受けられます。そこで、実際の情報開示の現状について、ご紹介していきたいと思います。

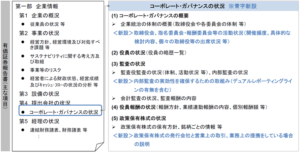

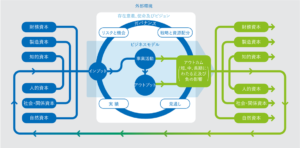

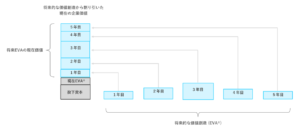

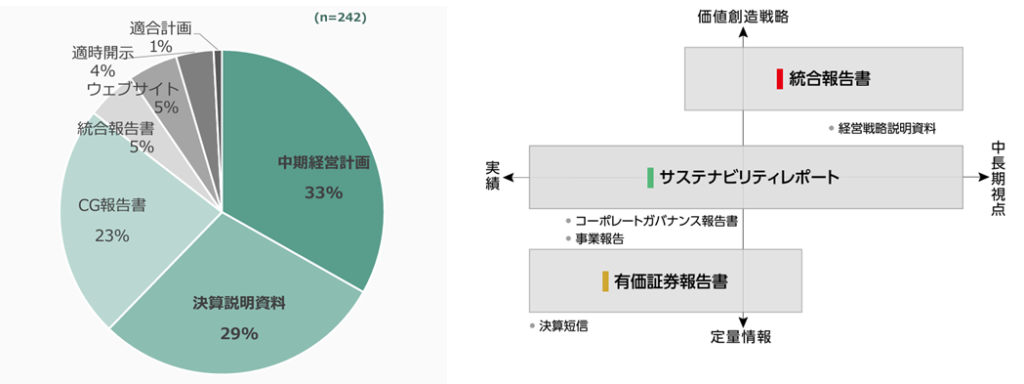

上図の左に示しているのは、プライム上場企業様がどのような媒体で情報開示をしているのかについての内訳となっています。中期経営計画、決算説明資料、コーポレートガバナンス報告書が開示媒体としてその大半を占めています。一方で、統合報告書やウェブサイト、その他適宜開示などといったような媒体については、まだまだという状況になっております。 開示媒体としては主にこちらに示しているように、統合報告書、サステナビリティレポート、有価証券報告書などがありまして、それぞれの開示媒体の役割は異なるので、それらの特徴をよく理解した上で、有効に活用することが大切になります。

上図の右に示したのがその位置づけに関するもので、有価証券報告書ということは一流企業においては義務化されているもので、それは定量的な情報が網羅的に記載されており、これは、いわば規定演技に位置づけられる報告書となり、その対象としては株主や投資家の皆様が主な対象となっています。サステナビリティレポートというのは、それよりは自由度が増していて、想定読者としてはESG投資家を中心としたステークスホルダーとなっています。さらにより自由度が増したものが、統合報告書と呼ばれているもので、これは各社が理想とする将来像に向けた価値創造戦略を、それぞれのストーリーを持って語られる内容になっています。この統合報告書を見ると、これらの会社がどのような考え方で今後、成長していくのかということが自由に記載されており、その対象としては機関投資家を中心とした様々なステートホルダーに対して、開示されているものとなります。このような開示媒体を、それぞれの目的に応じて使い分けて、企業の魅力を発信していくということが大切になっていきます。

そこでまずは初めに、上場されている大企業がどのような目的を持って情報を開示しているのかということについて整理して見ていきたいと思います。

わかりやすくESG投資に向けた問題点など解説

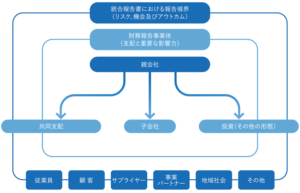

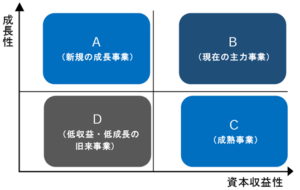

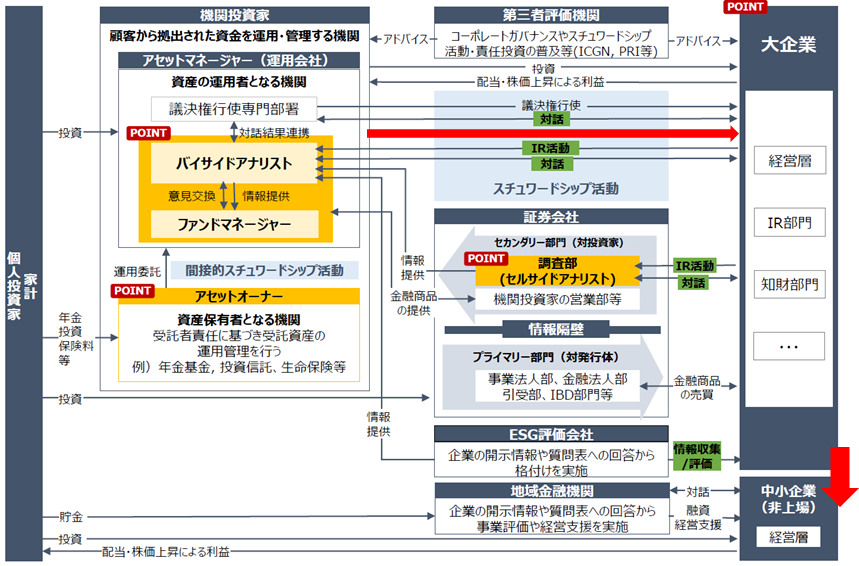

大企業の置かれている立場を資本市場の中でこの図をもとに整理してみていきますと、大企業は主に機関投資家との間で、緊張密な対話によって、今後の自社の成長をより良く理解してもらう必要があります。そしてこの機関投資家は、例えば長期保有を目的としている場合、持続的な成長を期待しているわけで、その際にはサステナビリティ課題、特に環境対応についてどのように考えているか、といったことに関心があり、対話が求められている状況になります。この時の環境対応、サスティナビリティ課題に対する要求が赤線で示しております。

一方で非上場の中小企業が置かれている立場は、地域の金融機関からその決算書などを通じた対話によって、融資や経営支援などを行ってもらうという形が一般的です。しかし基幹投資家から大企業への環境課題の対応について求められている内容は、大企業だけの取り組みに留まる内容にはなっていません。例えば環境課題としてCO2の排出量削減といったことが挙げられますが、ここでの環境対応の内容としては、大企業自身が排出するCO2削減量だけに留まらず、大企業の取引先であるサプライチェーン、全体の排出量をも大企業は把握し、その削減に務めなければならない、といった要求を受けています。つまり大企業の環境対応とは、自社の対応だけに留まらず、取引先であるサプライチェーン全体の各々の企業様の環境対応をも求められている現状があります。このことが中小企業が環境対応に努めなければならない理由となっているわけです。そこで、このことをより深く理解するために、まずはこの上場企業である大企業の環境対応として、どのようなものが求められているのか? について解説をしていきたいと思います。その代表的な例として、義務付けけられている有価証券報告書を見てみることから始めていこうと思います。

ESG投資をわかりやすく、企業の問題点などを総括

- 世界のESG投資額は米国とEUを中心に増加傾向にある。

- ESG投資に対する企業の対応やサステナビリティ課題への注目が高まっている。

- 企業が認識しているサステナビリティ課題には以下が含まれる:

- 人的資本活用

- 気候変動

- ダイバーシティ

- 知的資本活用

- 情報開示に向けた課題:

- 持続可能性関連指標の選定と目標設定

- 企業価値向上との関連付け

- 非財務情報の収集プロセスやシステムの整備

- 経営陣や取締役会での課題意識

- 戦略へのサステナビリティ課題の落とし込み

- 情報開示の事務負担

- プライム上場企業の情報開示媒体:

- 主な媒体は、中期経営計画、決算説明資料、サステナビリティ報告書。

- 統合報告書、ウェブサイト、その他の開示はこれから益々要求される。

- 各情報開示媒体の役割:

- 有価証券報告書:サステナビリティ情報開示義務化されて定量的情報を網羅

- サステナビリティレポート:ESG投資家向けのより詳細な内容

- 統合報告書:企業の価値創造戦略をストーリーを持って提示

- 大企業は機関投資家との対話を通じて成長戦略を理解してもらう必要がある。

- 環境課題に対する要求は自社だけでなく、サプライチェーン全体の対応が求められている。

- 中小企業もこれに伴い環境対応に努める必要がある。