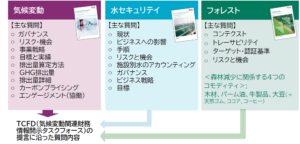

気候変動とその影響について解説

気候変動とその影響の原因

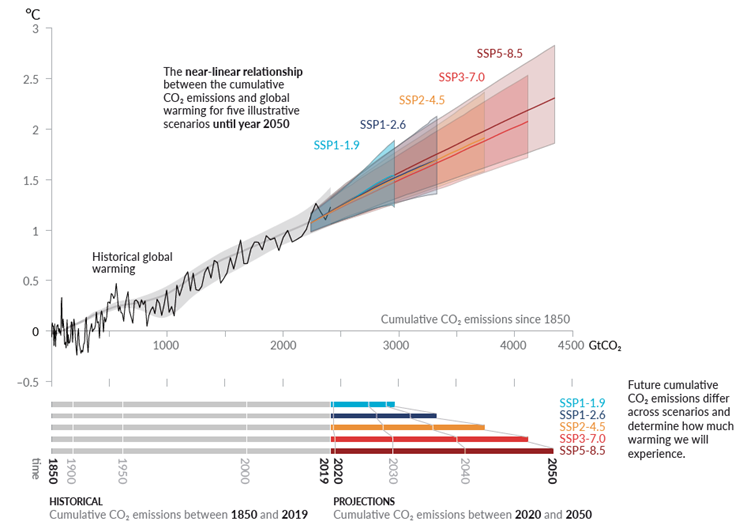

上の図をご覧ください。横軸にはCO2累積排出量を示しています。1850年から現在に至るまでのCO2累積排出量を横軸に取ってあります。縦軸は、それに応じて地球表面温度がどれぐらい上昇したのかを表してあります。下の横棒グラフと対応させてみると、原点は1850年をとってあり、これは産業革命以降の地球温暖化が見られる直前のところで、そこから現在に至るまで排出量が増加し、それに伴って地球表面温度が上昇し、現在ではおおよそ1.1℃の気温上昇が見られている状況です(灰色部)。これについて、ここからの未来予測として色付き部に示してあります。、このとき、5つのシナリオを用いています。それぞれの場合の気温の上昇が、シミュレーションされているわけです。

気候変動とその影響の対策

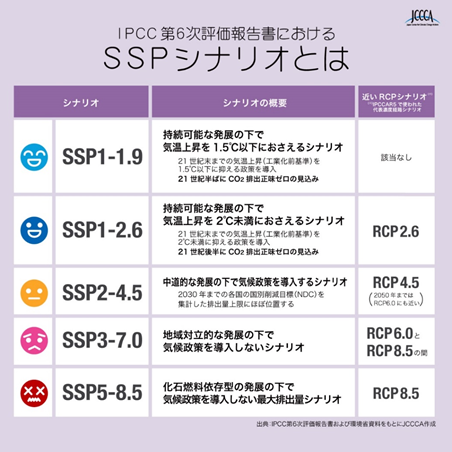

この5つのシナリオというのは、上の表にある通りで、例えば、SSP5-8.5というシナリオは、化石燃料依存型の発展のもとで、気候変動を導入しない最大排出量シナリオと呼ばれているものです。ここからその条件を厳しくしていくことによって、1番厳しいものがSSP1.9と呼ばれているもので、持続可能な発展のもとで気温上昇を1.5℃以下に抑えるシナリオとなっています。また、21世紀半ばにCO2排出正味0の見込みというのは、これよりも1つ緩いもので、気温上昇を2℃未満に抑えたシナリオというもので、それ以外のところでは、21世紀後半にCO2排出正味0というのは同じになっています。このようにしてシミュレーションをしていくと、この地球温暖化はCO2排出量と相関があることに疑う余地はなく、今後CO2の大幅かつ持続的な削減が必要だという事がお分かり頂けるかと思います。ここで大切なのは、この気温上昇をどこまで許容できるのか、その見積もりをしておく必要があります。

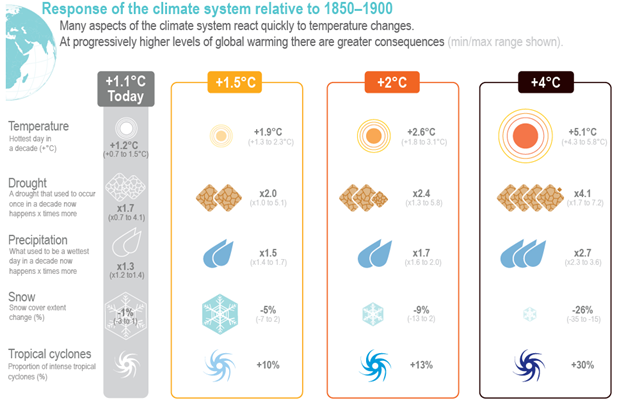

このことについて、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)これは政府間組織ですが、これによる報告によると、現在1.1℃上昇ですけれども、そから+1.5℃、+2℃、+4℃上昇した時のシナリオを、気温、干ばつ、降水量、積雪、熱帯低気圧、それと海面上昇についてシミュレーションした報告がなされております。この気温上昇に伴ってもたらされる気候的要因としてはいくつもがありますが、それによる主要なリスクというのは、インフラや住居に対して広範な被害をもたらす河川沿い、沿岸域、都市部での氾濫増加や、暑熱に関連する死亡リスクの増大、また栄養失調の原因となる干ばつによる水・食料不足の増大などが挙げられます。このようなリスクに対して、+4℃のシミュレーション結果というのは、持続可能な発展に失敗して破綻することを意味しています。そこで、+2℃水準の場合には、これが持続可能な発展に対して最低限の目標ラインになるという事が言えます。しかしこの水準では現実的には不十分で、十分に2℃よりも低い水準が求められることになります。+1.5℃水準で見ると、この場合が現実的には理想的な目標設定になるという事が分かります。そこで、この+1.5℃水準を達成させるためのシナリオというのを考えてみます。

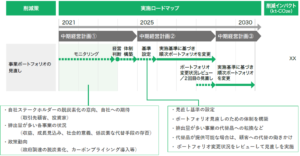

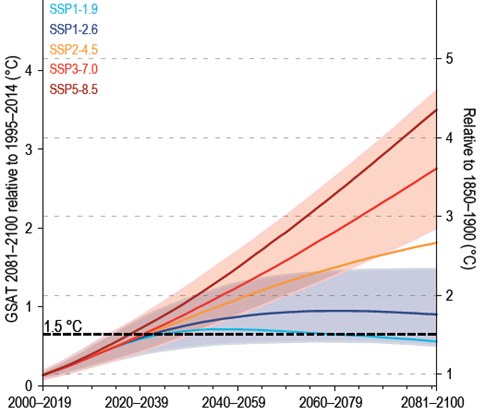

こちらの図は、横軸に今世紀2100年までの時間軸を取り、縦軸に温度、特に右側の温度軸、1850年から1900年、温暖化が見られる直前の気温を基準とした時に、+1.5℃水準に抑えるのが理想的で、そこに収まるシナリオというのは水色のライン、SSP1-1.9となります。そこで、努力目標として1.5℃まで抑えるということが、2015年のパリ協定で採択されており、同時に21世紀半ばまでにCO2の排出量を0にするということが採択されています。これは2015年の時の話で、さらに、2021年にイギリスのグラスゴーで開催されたCOP26(第26回気候変動枠組条約締約国会議)においては、改めて世界全体の目標として1.5℃目標の再確認がなされました。これがグラスゴー気候合意と呼ばれるもので、これを目標とするということになりました。実際にこれを受けて、それぞれ の国で削減目標を立てており、今世紀半ば頃に向けた目標としてはパリ協定の採択された通り、温室効果ガスの排出を実質0にすることは共通認識のもと、例えば日本の場合には2030年までに46%削減という目標を立てているわけです。そこで、実際に日本におけるこの取り組みについてご紹介していきたいと思います。

総括:気候変動とその影響について解説

- CO2累積排出量と地球温暖化:

- 現在の地球表面温度はおおよそ1.1℃の上昇。

- SSPシナリオ:

- 5つのシナリオを用いて気温の上昇をシミュレーション。

- SSP1.9: 持続可能な発展のもと、気温上昇を1.5℃以下に抑えるシナリオ。

- 今後のCO2削減の必要性:

- CO2排出量との相関から、大幅かつ持続的な削減が必要。

- IPCCの報告:

- 現在1.1℃上昇の状況から1.5℃、2℃、4℃上昇時のシナリオをシミュレーション。

- 上昇に伴う主要なリスク:

- インフラや住居への広範な被害。

- 熱波に関連する死亡リスクの増大。

- 干ばつによる水・食料不足の増加。

- 温度目標と持続可能性:

- 4℃: 持続可能な発展の破綻を意味する。

- 2℃: 最低限の目標ラインであり不十分。

- 1.5℃: 理想的な目標設定とされている。

- 国際的な合意:

- 2015年のパリ協定で1.5℃まで抑えることが採択。

- 2021年のCOP26で1.5℃目標が再確認され、グラスゴー気候合意として合意された。

- 日本の目標:

- 2030年までに温室効果ガス46%削減の目標を設定。

地球温暖化を抑えるための国際的な取り組みと具体的な目標が示されています。

特に、1.5℃の水準を達成するためには、各国の協力と継続的な努力が必要であることが強調されています。