脱炭素経営と事例について紹介

脱炭素経営と必要性と事例

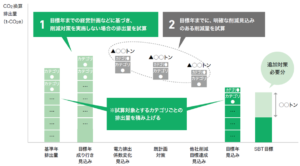

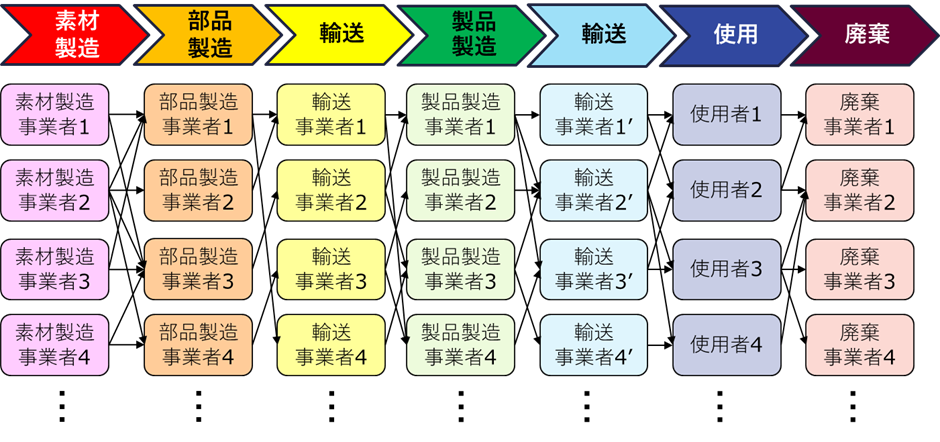

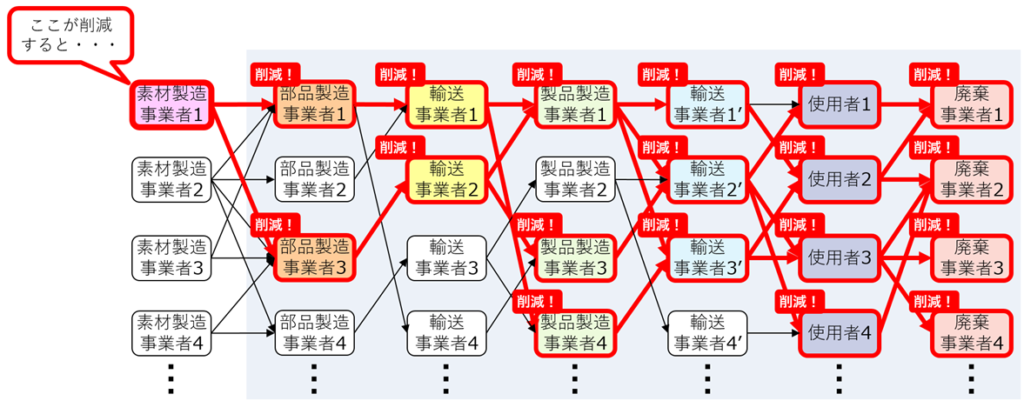

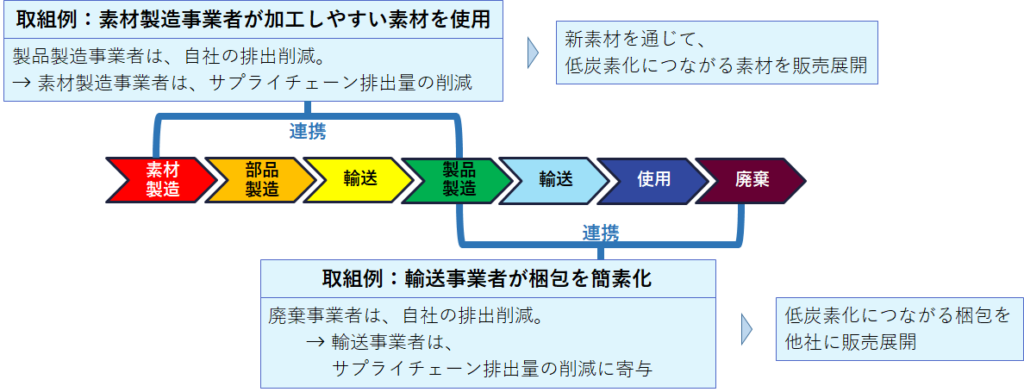

脱炭素経営はコストがかかるわけですが、その意義は一体どこにあるのかを考えてみることにしましょう。図を見ますと、サプライチェーンとして「素材製造」から始まり、最後の「廃棄」のところまであるわけですけれども、このそれぞれについて、事業者様がたくさんいて様々な取引関係でつながっています。この時にこのサプライチェーンを担うどこかの事業者様がGHG削減を実現すると、そのことによって、このサプライチェーン全体はどのような変化が起こるのか、考えてみることにしましょう。

例えば、左上に示されている「素材製造事業者1」がGHG排出の削減に成功したとしましょう。そうすると、その次の「部品製造事業者1」は、その取引関係があることによって素材製造事業者1の排出量削減を受けることで、部品製造事業者1の自社自身のGHG排出量削減に成功した、ということになります。これは、同様に「部品製造事業者3」についても同じようなことが言えます。さらに、部品製造事業者1と取引がある「輸送事業者1」から見ても、この事業者自身が部品製造事業者1が削減したことを受けて、輸送事業者1自身も削減に成功した、ということになります。これは、部品製造事業者3の取引先である「輸送事業者2」についても、同様に言えることになります。そして、輸送事業者1が、「製品製造事業者1」と「製品製造事業者4」に取引関係があり、輸送事業者2は、「製品製造事業者1」と「製品製造事業者3」に取引関係があるということから、このようにして「素材製造事業者1」が削減することによって、サプライチェーン全体に対して連鎖的に影響を与える、ということになります。

このようにして、脱炭素経営というのはサプライチェーンを担う各事業者のGHG排出削減によって、自社の排出量が削減するということ、また、取引のあるサプライチェーンの下流側の事業者に対して、上流での排出量削減がシェアされるといったことにつながっていくわけです。従いまして、脱炭素経営を行うにあたり、このような仕組みを理解して、いかに上手に経営を今後進展させていくのかが、重要になるわけです。

脱炭素経営のメリットと中小企業の事例

例えば、これはほんの一例に過ぎませんが、図の中央の緑部にある「製品製造」に自社があるとして、その上流である赤部の「素材製造」と連携することができないか、ということを考えます。例えば、排出量削減につながりやすい素材ということについて、協業をするなどという視点に立って、新たなビジネスチャンスとして捉えることができないか?、であるとか、同様に下流についても言えまして、茶色部「廃棄」のところにおいて、より排出が削減できるような梱包の脱炭素化などについて協業をすることを通じた、新たなビジネスチャンスと捉えることができないか?、そういった視点に立っていくことが求められていくということです。このようにして、脱炭素というキーワードで、新たな活動を見出していく経営が、今後より強く求められていくものと思われます。

総括:脱炭素経営と事例について紹介

- 脱炭素経営の意義:

- 環境効率性の向上を通じて、サプライヤーから環境配慮製品を調達し、顧客に提供することを目指す。

- 売上や収益の拡大と同時に、コスト削減を図る。

- サプライチェーン全体への影響:

- サプライチェーン内の事業者がGHG排出の削減を実現すると、他の事業者にも連鎖的に影響を与える。

- 例として、素材製造事業者が排出削減に成功すると、その後の部品製造事業者や輸送事業者も削減に成功。

- 事業ターンの重要性:

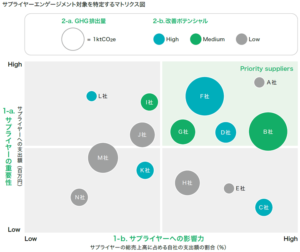

- 環境に配慮したサプライヤーマネジメントを行うことで、サプライチェーン全体のGHG排出量削減に繋がる。

- 具体的なアプローチ例:

- 上流との連携: 素材製造事業者との協業を通じて、排出削減につながる新たなビジネスチャンスの発見。

- 下流への影響: 製品の廃棄段階での脱炭素化を進めることで、新たなビジネス機会を生む。

- 新たな経営視点:

- 環境視点の経営を進めることで、持続可能な成長が求められる。

- 環境対応の取り組みは、長期的な成長をもたらす可能性がある。

- 中小企業の取り組み:

- 大企業が環境対応の取り組みを実施する中で、中小企業もそのサプライチェーンの一端を担う重要な役割を果たす。

- 専門家の活用:

- 環境対応に不安がある企業は、専門家の協力を得て事業の見直しを行うことが有効。