組織の成長を促すDE&Iとは? D&IとDE&Iの違いを含めて取り組み事例を紹介

なぜ今、企業はDE&Iに注力すべきか?D&IとDE&Iの違いを視野に

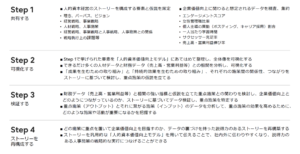

ここでは、人材版伊藤レポートの中にある要素2の「知・経験のダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」についてご紹介いたします。

D&Iの「D」ダイバーシティとは多様性の意味で、性別や年齢、国籍、価値観、ライフスタイルなどのあらゆる違いの存在を認めることです。一方の「I」インクルージョンは、受容・一体になることなどを意味して、多様な人々が連携しあって、その個々の能力を十分に発揮して、活躍できるあり方を指します。つまり、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)とは、個々の多様性を認め合い、尊重し合うことで、その能力を最大限に発揮することで、組織としての大きな力で、企業価値向上に向けた革新的なイノベーションなどを引き起こす原動力となるものです。従ってD&Iとは、同質性の高いチームから多様性の豊かなチームへの変革を目的とするもので、これによって激しく変化する経営環境の中で、自社の競争力を高めていきます。ここでは、その取り組みとして2つをあげています。

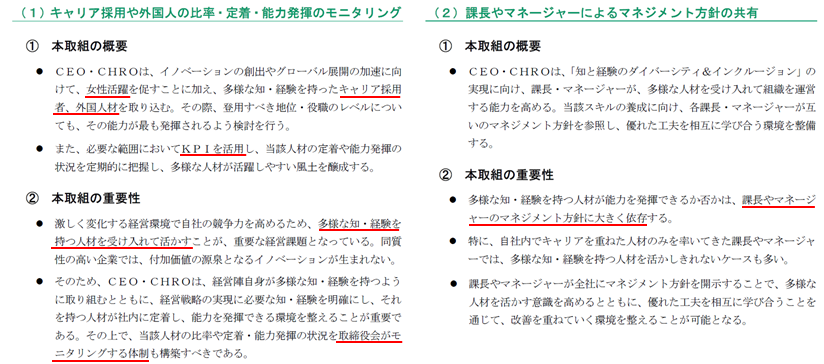

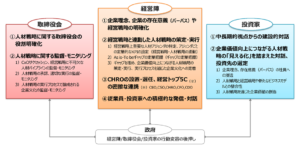

1つ目は「キャリア採用や外国人の定着・能力発揮のモニタリング」です。経営陣は、イノベーションの創出やグローバル展開の加速に向けて女性の活躍を促すことや、多様な知や経験を持ったキャリア採用者や、外国人人材の活用を積極的に行う必要があります。この時にKPIを活用して、その状況を定期的に把握して多様な人材が活躍しやすい風土を醸成していきます。そして取締役会は、その人材の比率や能力発揮の状況をモニタリングする体制を構築するべきであるとしています。

2つ目は、「課長やマネージャーによるマネジメント方針の共有」です。このD&Iの実現に向けては、課長やマネージャーのマネジメント方針に大きく依存するとしています。特に課長やマネージャーが自社内でキャリアを積み重ねて来た場合、多様性を持った人材を十分に活用して個々の能力を発揮させることについて、生かしきれていないケースも見受けられるということです。そこで、課長やマネージャーがマネジメント方針を開示することで、多様な人材を生かす意識を高めて環境を整えていくことが必要となります。

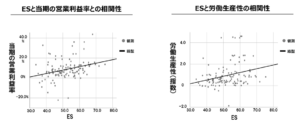

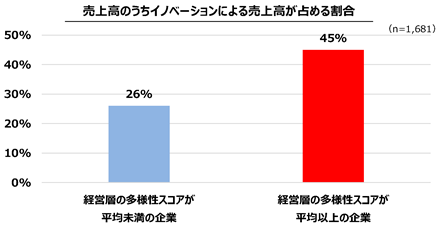

このD&Iが売上高にどの程度寄与しているのかについて、調査した結果がこちらのグラフです。これは、主要8カ国において様々な業種や規模の企業対象に行った調査結果で、D&Iの取り組みにおける経営上の効果について示したものです。左の青い棒グラフは、経営層の多様性スコアが平均未満の企業の場合で、右の赤い棒グラフは、経営層の多様性スコアが平均以上の企業です。この経営層の多様性スコアというのは、性別・年齢・出身国・キャリアパス・他の業界で働いた経験・学歴の六要素で測定したスコアということです。これを見ると、経営層の多様性のスコアが平均以上の企業は、平均未満の企業に比べて、売上高に占めるイノベーションの割合が19%高い結果になっています。この結果からも、激しく変化する経営環境の中で自社の競争力を高めていくために、D&Iは非常に効果的に機能していることがお分かりいただけるでしょう。

日本企業におけるD&Iの具体的な取り組み事例

D&Iについて、具体的な取り組みの事例をご紹介いたします。株式会社日立製作所です。

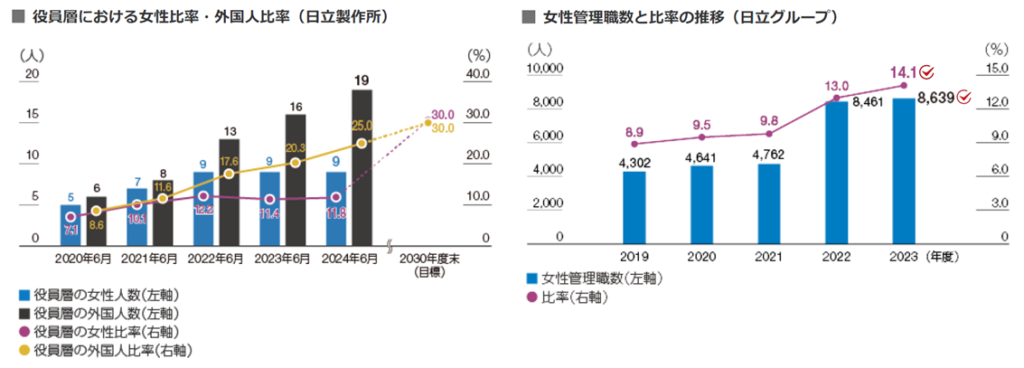

左のグラフは、役員層における女性比率・外国人比率の実績になります。これらの比率の目標を設定するにあたり、社会構成を公正に反映したものであるべきだと言う考えから、女性比率と外国人比率ともに30%を目標として、ダイバーシティの向上に努めているということです。外国人について見てみると、黒の棒グラフである外国人数は直近で増加傾向にあり、この時の外国人比率を示す黄色の折れ線グラフも同様の傾向を示して、2030年度末の目標である30%に向かって堅調な実績を示しています。また女性に関しては、青の棒グラフである女性人数と、女性比率を表す紫の折れ線ともに、このような推移を示していることが分かります。続いて、右の女性管理者数と比率の推移を見てみますと、棒グラフの女性管理者数とその比率である紫の折れ線グラフ共に増加傾向にあることが分かります。

このように女性や外国人に関する実績の開示は、様々な企業においても非常に多く見られ、KPI設定も容易であることから、はじめの取り組みとしては取り掛かりやすいと思われます。

次に、D&Iをさらに発展させたDE&Iについてご紹介いたします。

DE&Iとは? D&IとDE&Iの違いについての取り組み事例

ここでは、D&Iをさらに踏み込んでDE&Iについて解説をしていきます。DE&IはD&Iに「E」(エクイティ)の考え方が加えられたものです。エクイティとは公平性を意味して、ダイバーシティ(多様性)だけではなくエクイティー(公平性)と合わせてインクルージョンを目指すというものです。

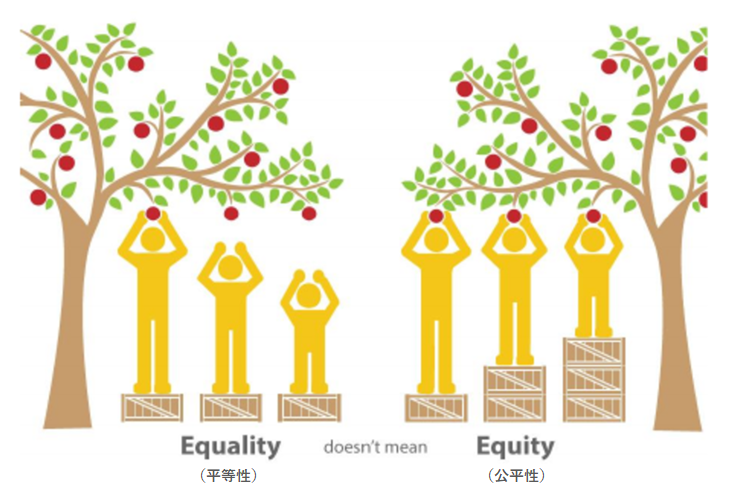

このエクイティー(公平性)を説明する時には、イクオリティ(平等性)との対比で説明されることが多いです。その時によく用いられる図を示しています。ここに身長が異なる3人がいて、リンゴを取ろうとしています。この時にリンゴは高い位置にあり、取るためには踏み台が必要です。この左側の図が示すイクオリティ(平等性)とは、この時に踏み台を一つずつ同じ数を平等に与えることを意味します。しかし平等な環境を与えたとしても、皆がリンゴを取ることができるとは限らず、人によっては持って生まれた特徴である身長が低いために、リンゴを取ることができません。

一方のエクイティー(公平性)とは、それぞれの身長に応じて踏み台の数を与えることで、3人とも同じ環境を与える、ということに相当します。先程解説しましたD&Iは、Dであるダイバーシティを受け入れて、Iであるインクルージョンを発揮させることでしたが、このDE&Iはダイバーシティ(D)にこのエクイティー(E)を加えることで、インクルージョン(I)をより良く発揮させるというものです。

つまり多様な人材を公平に扱うということは、不利な状況にある人には支援や配慮をする必要があり、そのことによって初めてインクルージョン、つまりその人自身の持つ能力を発揮することができ、組織として最大限に活かすことができるようになるわけです。このような理由でDE&Iが求められているのです。

DE&Iの具体的な取り組み事例

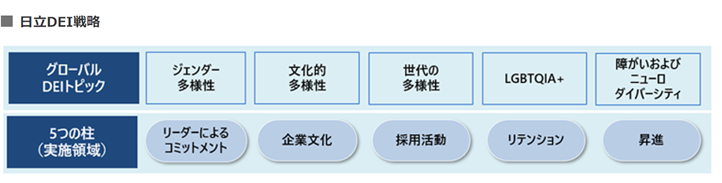

DE&Iについて、具体的な取り組みの事例をご紹介いたします。株式会社日立製作所です。DE&I戦略としてトピックが挙げれれており、「ジェンダー多様性」「文化的多様性」「世代の多様性」に加えて「LGBTQIA+」「障がいおよびニューロダイバーシティ」の5つを挙げています。これによりダイバーシティとエクイティとインクルージョンの観点から、活動に取り組んでいるとしています。

その下にある5つの柱は、多様な人材の意見を組織に反映して、インクルーシブな行動を促して、公平性を確保するために実施領域を5つ定めており、「リーダーによるコミットメント」「企業文化」「採用活動」「リテンション」「昇進」で運用されるということです。

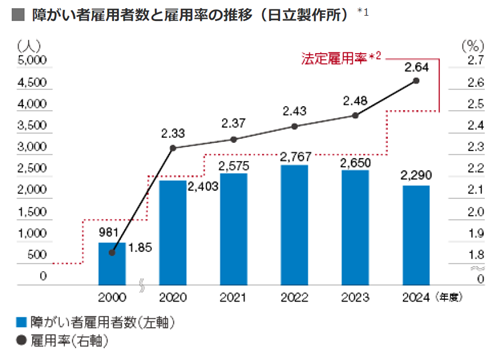

ここには実際の実績例が示してあり、これは障がい者雇用者数と雇用率の推移についてのグラフになります。日立製作所及びその国内グループ会社では、特例子会社と連携して、オンラインでの障害者採用フェアを開催するなどして、障がい者雇用を進めているということです。その結果、雇用率は2020年以降、法定雇用率を上回る実績を示しています。

このようにDE&Iは、誰もが能力を発揮できるように環境を整えて、ひとり一人の持つ力を出し切って、最後まで諦めることなく自己肯定感を持って活躍するための人材戦略となります。

総括:組織の成長を促すDE&Iとは? D&IとDE&Iの違いを含めて取り組み事例を紹介

1. D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)について

- D:ダイバーシティ

- 性別・年齢・国籍・価値観・ライフスタイルなど、多様性の存在を認めること。

- I:インクルージョン

- 多様な人々が連携し、それぞれの能力を最大限に発揮できる環境を整えること。

- 目的

- 多様性を認め合い尊重することで、革新的なイノベーションを生み出し、企業の競争力と価値向上を目指す。

2. D&Iの具体的な取り組み

- キャリア採用や外国人の定着・能力発揮のモニタリング

- 女性や多様な知見を持つ人材を積極的に採用・活用し、KPIを用いて状況を把握。

- 取締役会による人材比率や能力発揮状況のモニタリング体制を構築。

- マネージャー層のマネジメント方針の共有

- 課長やマネージャーが多様な人材の能力を引き出す方針を明示し、環境整備に貢献。

3. DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)について

- エクイティ(公平性)

- それぞれの人の状況や特性に応じた支援や配慮を行い、公平な機会を提供。

- 目的

- 多様性を受け入れるだけでなく、公平性を加味することでインクルージョンをより効果的に実現。

4. DE&Iの意義

- 誰もが自己肯定感を持ち、最大限に能力を発揮できる環境を整える。

- 持続可能で競争力のある人材戦略として機能。