人的資本経営を強化する! 動的な人材ポートフォリオの作り方と事例紹介

動的な人材ポートフォリオに基づく人的資本経営の作り方

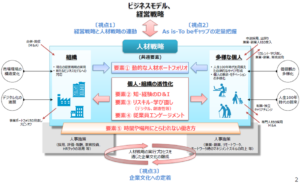

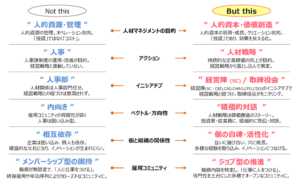

人材版伊藤レポート、要素1「動的な人材ポートフォリオ」についてご紹介いたします。新たなビジネスモデルへの対応や、経営戦略を実現するためには、人材を質と量ともに充足させることが必要になります。このためには、必要となる人材の要件を定義して、人材の採用や配置・育成を戦略的に進める必要があります。この人材計画と策定及び運用に向けての基本的な考え方が、「動的な人材ポートフォリオ」になります。ここでは、この動的な人材ポートフォリオを設計するにあたって、基本的な指針を3つご紹介いたします。

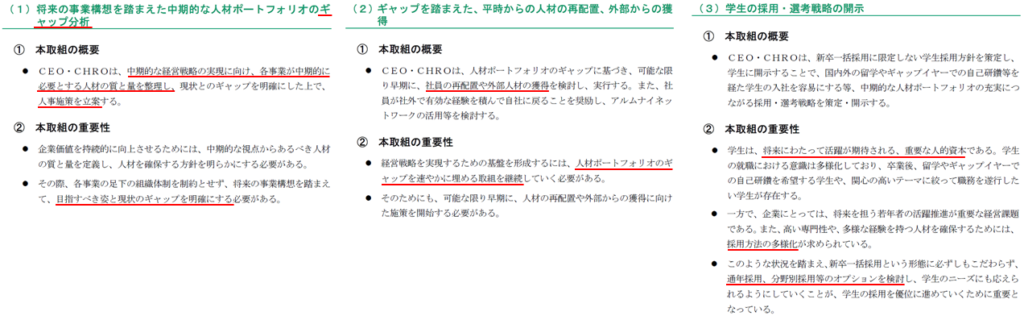

1つ目は、「将来の事業構想を踏まえた中期的な人材ポートフォリオのギャップ分析」です。これは、経営陣は中期的な経営戦略の実現に向けて、各事業が中期的に必要とする人材の質と量を整理して、現状と理想とする将来像(As is – To be)とのギャップを明確にした上で、人材戦略を立案していきます。そこで最初に行わなければならないことは、この As is – To be のギャップを分析することになります。この分析によって得られた知見を用いて次のステップに移ります。

2つ目は、その「ギャップを踏まえた平時からの人材の再配置、外部からの獲得」です。動的な人材ポートフォリオとしては、社員の再配置や外部人材の獲得を検討し実行することが重要となります。そのためには、先の人材ポートフォリオのギャップ分析に基づいて、そのギャップを埋めるために、取り組みを速やかに、かつ継続的に実行し続けることが重要になります。そのためにも可能な限り早期に、人材の再配置や外部からの獲得に向けた施策を開始していくことになります。

3つ目は、学生の採用に関する戦略です。学生は将来にわたって活躍が期待される重要な人的資本です。一方で企業では、若手の活躍推進が重要な経営課題であり、さらには高い専門性や多様な経験を持つ人材を確保する必要があります。このような状況を踏まえると、必ずしも新卒一括採用という形にとらわれずに、通年採用や分野別採用などのオプションを検討していく必要があります。例えば、そのような学生採用の方針を開示することで、国内外の留学やその際のギャップイヤーなどを通じた自己研鑽などを積んだ学生に対しても、門戸を開くような人材ポートフォリオに沿った採用の多様化が求められるようになります。

この様にして、動的な人材ポートフォリオに従って、経営戦略の実現に向けた必要な人材の質と量の充足を図っていきます。

それでは次に、人材ポートフォリオのギャップ分析の方法についてご紹介していきます。

人的資本経営による動的な人材ポートフォリオの事例

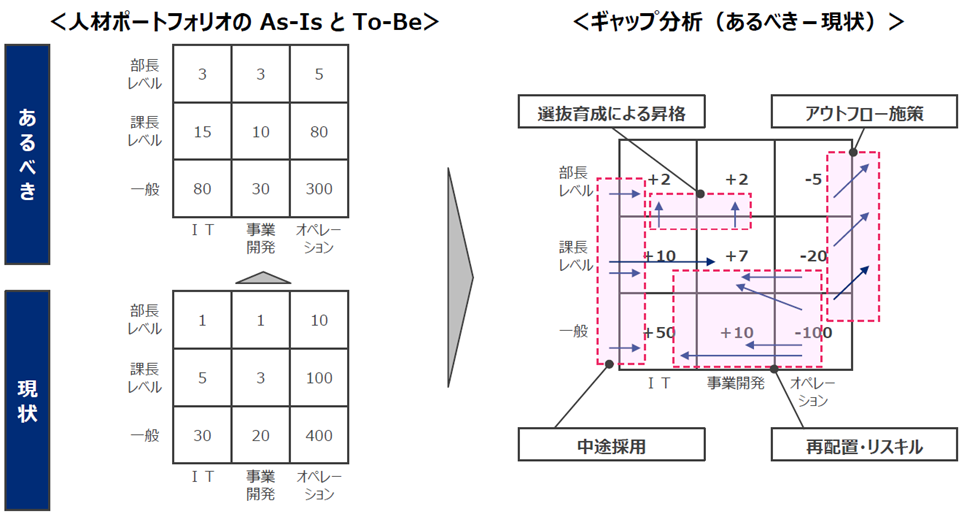

ここでは、 動的な人材ポートフォリオのギャップ分析について、具体的な方法の一例を解説していきます。左にあるマトリックスを見ますと、現状 (As-is) の人材ポートフォリオと、その上にある、あるべき (To-be) の人材ポートフォリオがマトリックスで示されています。

「現状」見ていきますと、事業が3つあり、IT、事業開発、オペレーションに分類されています。はじめにIT事業を見てみますと、一般職が現状30名いますが、事業戦略の実現に向けた「あるべき」としては、80名を計画しています。この時のギャップが50名となり、これをどのように対応していくのかが、動的な人材ポートフォリオのギャップ分析となります。その分析結果は、右側のマトリックスに示されており、ギャップのプラス50名については、中途採用で補うと計画されています。

同じくIT事業の部長レベルを見ていきますと、現状では1名であるのに対して、あるべき姿では3名を計画しています。このプラス2名がギャップとなります。そこでギャップ分析をした結果、このプラス2名は選抜育成による昇格によって補うとしています。この昇格については、同様に事業開発における現状の部長レベル1名に対して、あるべき姿の部長レベル3名を計画しており、この時のギャップのプラス2名についても、同じように適用する計画となっています。

オペレーション事業を見てみますと、現状では一般400名であるのに対して、あるべき姿としては300名を計画しています。この時のギャップがマイナス100名です。この時のギャップ分析の結果は、マイナス100名を再配置・リスキルによって対応するということです。この方法は、同様に現状の事業開発の一般20名に対して、あるべき姿の30名ですから、ギャップはプラス10名となり、先のオペレーションの再配置の一部が割り当てられるということです。その割り当ては、同様にIT事業の一般プラス50名の一部にも割り当てられる計画になっています。

さらにオペレーション事業では、現状の課長レベル100名と部長レベル10名に対して、あるべき姿として課長レベル80名と部長レベル5名の計画ですから、ギャップはそれぞれマイナス20名とマイナス5名となります。この時の分析結果は、アウトフロー施策によるものであり、同様に先ほどの一般マイナス100名の一部にも適用する計画であることが分かります。

このようにして、経営戦略の実現に向けて各事業が必要とする人材の質と量を整理して、As-is と To-be のギャップを分析することで、動的な人材ポートフォリオを運用していくことになります。

それでは、企業における具体的な取り組み事例について、次にご紹介して参ります。

好事例のご紹介

こちらには人材ポートフォリオの設計、ギャップ分析、実行についての具体的な事例をご紹介いたします。オムロン株式会社です。

こちらでは人材ポートフォリオについて予め定義しており、人材ポートフォリオとは事業戦略を実現するために、適切なポジションに、適切な能力を持った人材が、適切なタイミングに、適切な人数が配置された状態を作り続けること、としています。これは今までにご紹介してきました動的な人材ポートフォリオの考え方に一致するものと思われます。

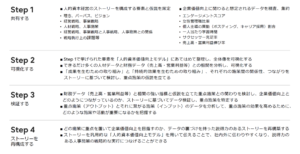

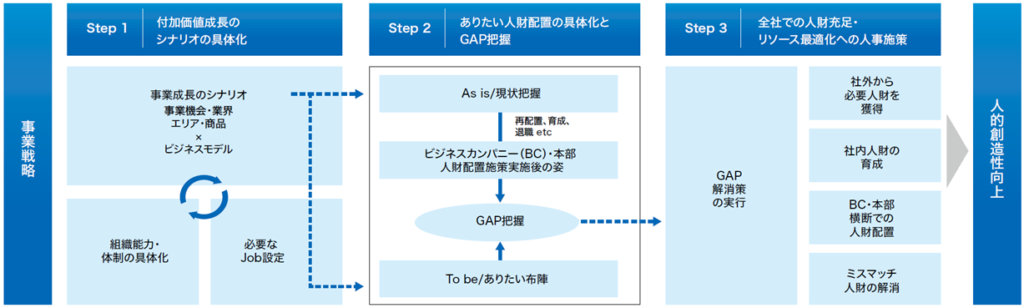

最初に事業戦略から出発して、人材ポートフォリオを実行することによって、人的創造性向上を目的としています。その人的ポートフォリオの中身は3つのステップから成り立っています。Step1は事業戦略に基づいて、付加価値成長のシナリオの具体化を行っていくということです。具体的には、「事業機会・業界・エリア・商品にビジネスモデルを掛け合わせる」ということや、その際に必要な「Job設定」や、「組織能力・体制の具体化」、これらの3つの要素をまわしていきながら、具体的なシナリオを作成するということです。そうするとあるべき理想の状態(To be)が見えてきますから、次のStep2として、「ありたい人財配置の具体化とGAP把握」を行っていきます。

まずは As is として現状を把握し、To be としてありたい布陣を設定することで、As is – To be 間のギャップを把握することができ、人材の再配置や育成に関することですとか、人財配置施策の実施後の姿などについて、現在とのギャップの分析をしていくことになります。

そしてStep3として、人財充足・リソース最適化への人事施策を実行していきます。これは、Step2で明確化されたギャップに対して、それを埋めるために、「社外から必要人材を獲得」「社内人財の育成」「ビジネスカンパニーや本部横断での人財配置」「ミスマッチ人財の解消」などを実行していきます。このことによって、人的創造性向上を達成していく流れになります。

このようにして、経営戦略を実現するためには、人材を質と量ともに充足させることが必要になります。そのためには、必要となる人材の要件を定義して、人材の採用や配置・育成を戦略的に進めて、動的な人材ポートフォリオを設計・運用していくことになります。

総括:人的資本経営を強化する動的な人材ポートフォリオの作り方と事例紹介

- 動的な人材ポートフォリオの重要性:

- 新たなビジネスモデルへの対応や経営戦略を実現するためには、人材を質と量の両面で充足させる必要がある。

- KPIの設定とギャップ分析:

- 将来の事業構想を踏まえたギャップ分析:

- As is(現状)とTo be(理想の状態)とのギャップを明確化することが重要。

- 人材の再配置と獲得:

- ギャップを埋めるために、再配置や外部からの人材獲得を検討・実行。

- 将来の事業構想を踏まえたギャップ分析:

- 学生の採用戦略:

- 高い専門性と多様な経験を持つ人材の確保が求められる。

- 新卒一括採用にとらわれず、通年採用や分野別採用を検討。

- 具体的な取り組み方法:

- 企業戦略に基づいた人材ポートフォリオ実行:

- 付加価値成長のシナリオを具体化し、必要な職務設定や組織能力を定義。

- 企業戦略に基づいた人材ポートフォリオ実行:

- ギャップ把握の手順:

- As is の現状把握:

- 既存の人材状況を整理。

- To be のビジョン設定:

- 理想的な人材配置を設定し、現状とのギャップを把握する。

- As is の現状把握:

- 人事施策の実行:

- ギャップに対して「社外から必要人材を獲得」「社内の人材育成」「人材の配置」「ミスマッチの解消」を実施。

- 持続的成長のための進展:

- 経営戦略の実現に向けて必要な人材を定義し、戦略的に採用、配置、育成を進める必要がある。