GPIFにみるESG指数とは

GPIFにみるESG指数とESGインデックス

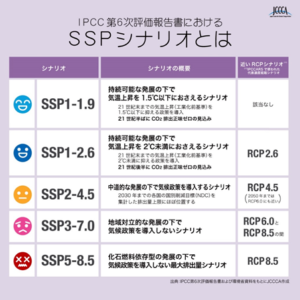

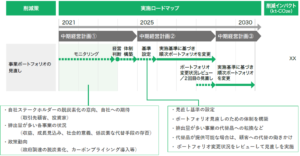

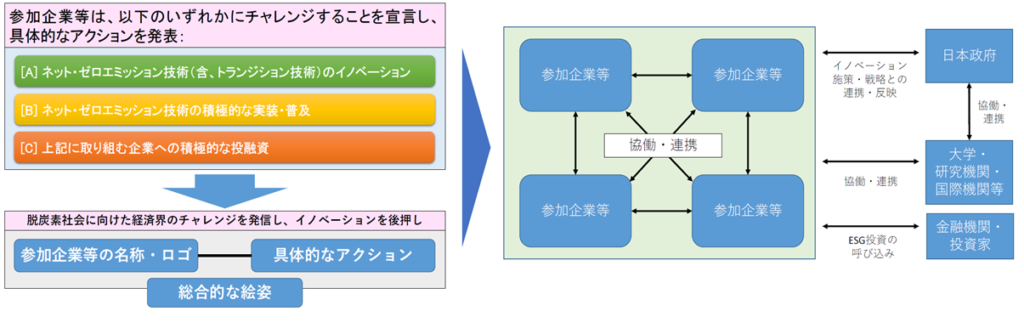

脱炭素社会の実現に向けた取り組みとして、ゼロ・エミッション・チャレンジというプロジェクトがあります。これは経団連が中心となり、その参加企業の協力のもとに行われているもので、経済産業省やNEDOなどと連携して実施されているものです。このプロジェクトに参加した企業は、[A]ネット・ゼロ・エミッション技術のイノベーションや、[B]ネット・ゼロエミッション技術の積極的な実施・普及、[C]上記に取り組む企業への積極的な投融資、などにチャレンジすることを宣言して具体的なアクションを発表することになっています。このことを通じて、脱炭素社会に向けた経済界のチャレンジを発信し、イノベーションを後押しする、というプロジェクトです。こうして参加企業は、それぞれ共同連携しながら進めていくことになり、日本政府とはイノベーションの施策・戦略との連携、また技術的な側面として大学や研究機関などと協働・連携、そのことを通じて金融機関や投資家からは上図にあるように投資を呼び込む、ということを狙いとしています。

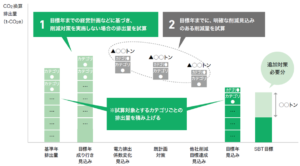

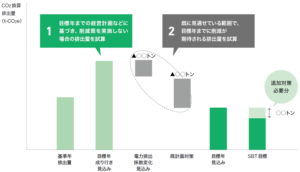

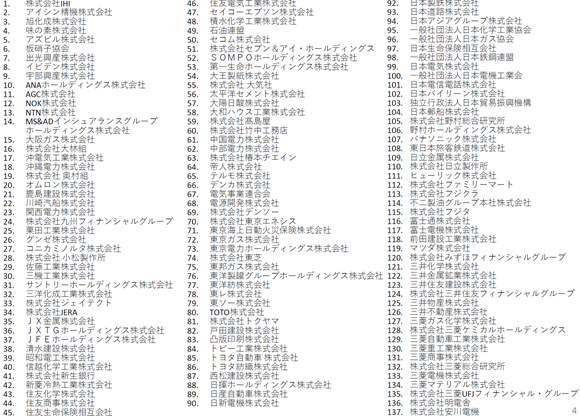

このゼロ・エミッション・チャレンジに参加している企業が上の一覧表の通りになり、100数十社が協力している状況になっています。そして、様々な技術の開発にチャレンジしてその情報を発信していくわけですが、パリ協定でありました通り21世紀半ばまでにCO2排出量実質ゼロ、つまりネット・エミッションゼロを目指す技術として様々なものを掲げてあり、そこに至るまでの直近の技術としても具体的に掲げて実施しているという情報を発信しています。こういったことを通じて、ゼロエミッション・チャレンジでは、CO2排出量実質ゼロに向けた技術革新を行っているということです。そして、この技術革新に向けた最大の原動力となるのが、いかに投資家から賛同を受けられるか?ということにかかっています。

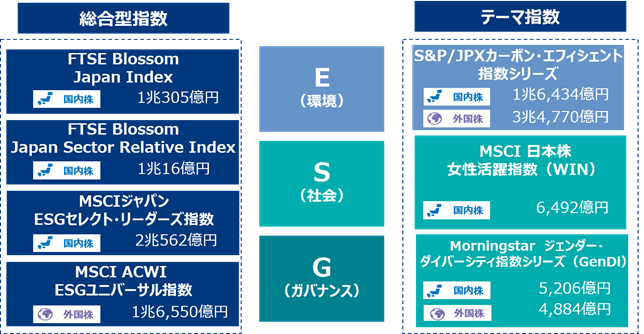

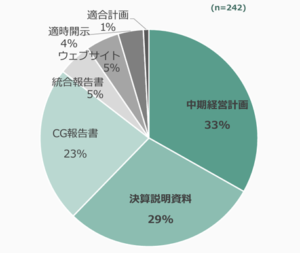

こういったことを受けて投資家の動きとしては、日本ではGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)がESG投資としてこういったことに取り組む際に、様々な指標を用いて実際の投資を行っております。例えばこのESG投資に用いる指標であるESGインデックスとして、イギリスに拠点を置くインデックスの算出やESG格付けを行う企業であるFTSEが開発したこの図にある様な指標を用いることによって国内株式の運用をしていたり、また同様にアメリカの指標開発会社MSCIの開発した指標を用いて、GPIFはESG投資を行っているわけです。

さらにESGインデックスとしては、E(環境)に相当するものとして、S&P/JPXカーボン・エフィシエント指数シリーズ、S(社会)として女性活躍指数、G(ガバナンス)としてMorningstar ジェンダー・ダイバーシティ指数シリーズなどのインデックスを用いて運用をしています。このようなESG債への投資額というのは年々増加傾向にあり、ますますこういった非財務指標と言いますけれども、重要性が高まっているという現状が見て取れます。

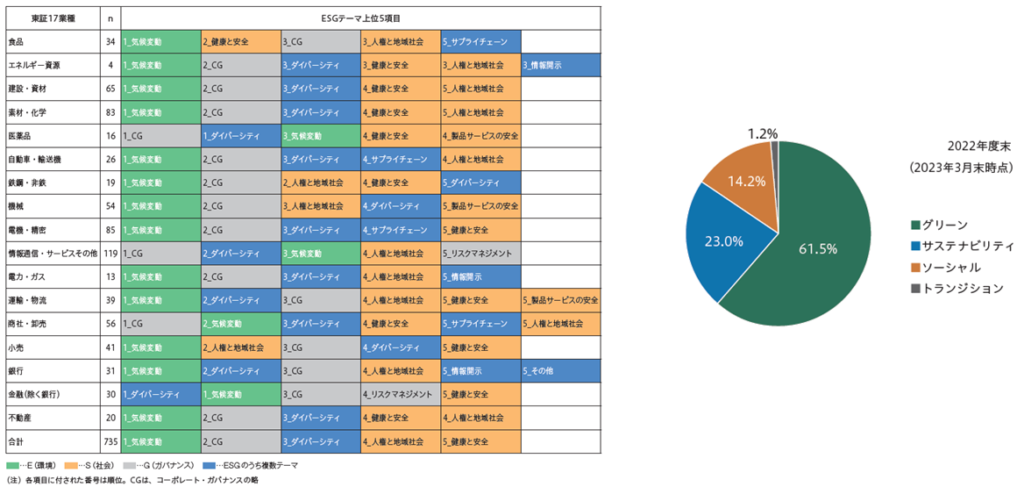

このGPIFにおいてESGの中で力を入れているポイントはどこなのか?、ということを示したのが、上の図にあるGPIFのESG活動報告書に記載されています。ここには東証17業種に対して、それぞれの業種でESGのどれを最も重要視しているのか?、ということを見てみますと、緑色で示されている「気候変動」これはESGのE(環境)に相当するものですけれども、これが圧倒的に上位に占めているということが分かります。実際にGPIFが保有するESG債の内訳を見ると、この気候変動に関するE(環境)のところ、グリーンのところが大半を占めているということが分かります。このようにして、実際の投資家というのは、E(環境)特に気候変動のところに着目して、投資判断をしているということがよく分かります。

GPIFにみるESG指数とESGポートフォリオ

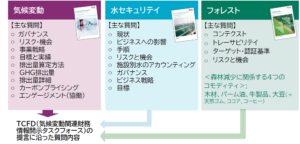

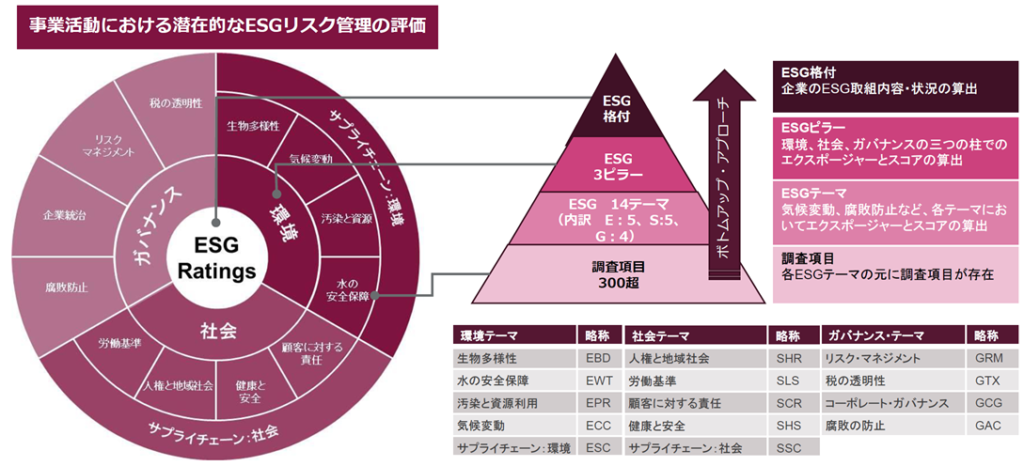

GPIFだけではなく、先ほどのESGインデックスの算出や格付けを行うイギリスのFTSEによるESGの格付け方法も公開されていて、環境・社会・ガバナンスそれぞれ同じような評価方法を取っておりまして、この環境について着目すると、生物多様性、気候変動、汚染と資源、水と社会保障、サプライチェーン、のこの5つの項目に着目しているということです。そして、環境のテーマとしてこの5つをさらに調査項目として細分して、合計300を超える項目があるそうです。実際には、1つの企業に対して該当するものを調査項目として選んでいるそうですけれども、いずれにしても、これだけ多くの項目を企業に対して調査して、それをボトムアップ形式で評価していって、最終的にその企業のESGの格付け・レーティングを行っているという方法を取っているようです。このようにして、系統的にESGインデックスの指標が算出され、実際の投資家に利用されているという現状があります。

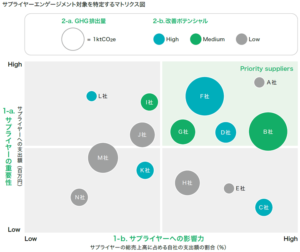

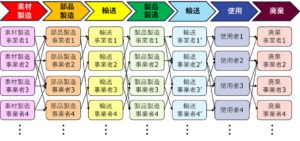

そして、ここで最も重要なことは、「サプライチェーン全体に対して求める」ということが大きなポイントです。自社で対応している項目だけではなく、取引先企業に対してもこういった項目を要求して、それがその会社のレーティングに向けて評価されていくということになっています。つまり、自社でのCO2削減の対策はもちろんのこと、それ以外の取引先のサプライチェーン企業様に対しても、GHG(温室効果ガス)の排出量を求めて、サプライチェーン全体でGHG排出量を削減するということが求められているのです。このGHG排出量について、詳しくご紹介して参ります。

総括:GPIFにみるESG指数とは

- ゼロ・エミッション・チャレンジ:

- 経団連が中心となり、NEDOと連携しながら参加企業と協力して実施されるプロジェクト。

- 参加企業の取り組み:

- 参加企業は以下のチャレンジを宣言:

- [A] ネット・ゼロ・エミッション技術のイノベーション。

- [B] ネット・ゼロエミッション技術の実施・普及。

- [C] 取り組む企業への投融資。

- 参加企業は以下のチャレンジを宣言:

- 共同連携と戦略:

- 参加企業は共同連携をし、政府とのイノベーション施策や戦略の連携を図る。

- 大学や研究機関との協働・連携を通じて、技術的な側面での進展を目指す。

- 投資の呼び込み:

- プロジェクトを通じて、金融機関や投資家からの投資を促進することを狙いとしている。

- パリ協定との関係:

- 21世紀半ばまでに実質的なネット・エミッションゼロを目指す技術を掲げ、その情報を発信している。

- CO2排出量実質0に向けた技術革新を促進。

- 投資家の動き:

- 日本のGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)はESG投資に取り組み、指標を用いて投資を実施。

- ESGインデックスを用いた国内株式の運用が行われている。

- ESG投資に関する指標:

- イギリスのFTSEやアメリカのMSCIなどが開発した指標が使用される。

- 環境に配慮した投資指標としてESGインデックスが重要な役割を果たしている。