環境省による日本企業が行うべきTNFDとは

環境省が提示する日本企業TNFD戦略

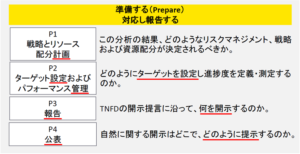

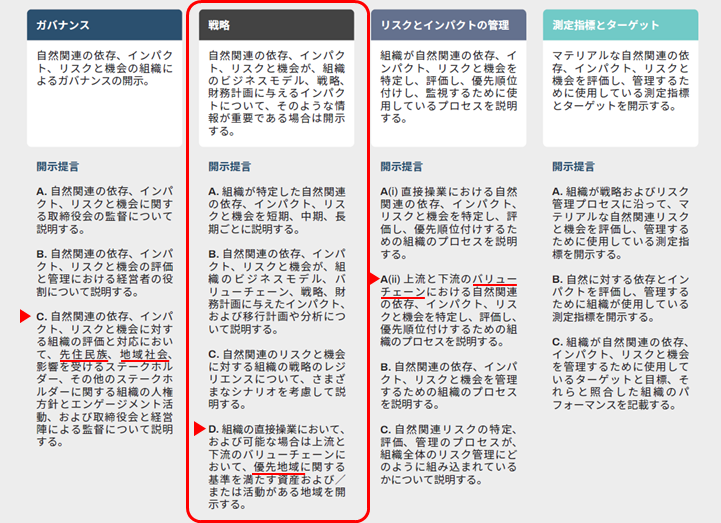

続きまして4つの開示項目の2つ目「戦略」についてです。これも開示提言として4つあり、最後の4つ目の戦略DはTNFDに特有の提言となっています。それではこの戦略について順番に見ていくことにしましょう。

戦略は、これも投資家などのTNFD利用者というのは、自然関連課題を管理するためのアプローチ、ビジネスモデル、戦略、財務計画に、短期・中期・長期にわたる影響と可能性に関心があるとしています。ですからこのような情報に対して、将来のパフォーマンスに対する情報を提供するために使われる、という事を目的と想定して、この戦略を記載するということになります。従って、「依存とインパクト」「リスクと機会」がビジネスモデル、戦略、財務に与える情報を開示するというのが、戦略の骨子となります。それでは初めに「A.自然関連の依存とインパクト、リスクと機会について内容の説明」ということになっています。

この依存とインパクトの内容についての説明ですが、これは自社とバリューチェーンにおいて特定したマテリアルな自然関連の依存とインパクトについて説明が求められています。より詳細にですけれども、まずインパクトについては、戦略Dで特定された地域を参照にして、インパクトが存在する地域を示し、自社やバリューチェーンにどのように関連するか、といった内容の説明です。

これは、次回に出てきますけれども、実際にはこの依存とインパクトというのは、戦略Dのところで具体的に特定されます。そこの戦略Dで特定される依存とインパクトについて説明をせよ、というのがここの戦略Aでの内容説明の意味になります。そしてより具体的にインパクトについては、その「インパクト経路」の説明が求められています。これは依存についても同じように言えて、依存が特定された場所というのは、戦略Dのところで行われます。そこの場所が特定される訳ですが、ここではその内容について説明をすることになります。その内容というのもインパクトと同様で、依存経路について説明することが推奨されています。依存とインパクトを受けて、それに伴ったリスクと機会についても、説明が求められています。依存とインパクトからどのように生じるかについてなどです。それでは、この戦略Aについて具体的な好事例を見てみることにしましょう。

アーリーアダプターとして日本企業が取り組むべき環境省によるTNFD戦略事例

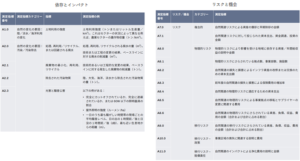

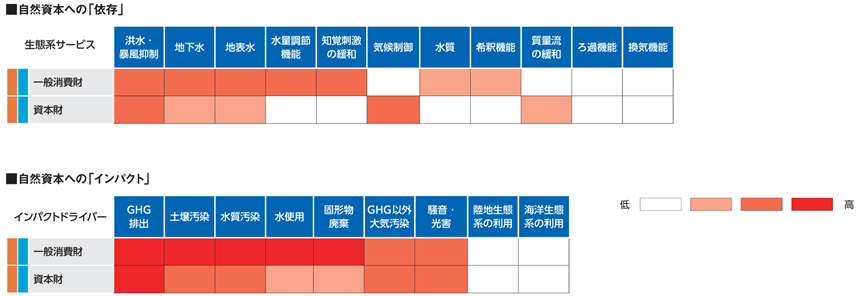

これは東京海上ホールディングスのTNFD REPORTです。最初に、自然資本への依存とインパクトについてです。これは、まず「依存」について、生態系サービスをこのように分類して記載しております。この生態系サービスにおいて、こちらには事業内容を二つに分けて分類しております。それぞれの事業内容が、どの生態系サービスに依存しているのかということを、色の濃淡を合わせて表現しているわけです。このようにして、この事業内容が、具体的な生態系サービスの、どれにどの程度依存しているのかを、表しているものになります。同様に「インパクト」についても、インパクトドライバーとありますけれども、この図にあるような項目に対して、事業内容がどのインパクトドライバーに大きなインパクトを与えているのかということを、このような形で表現しています。一般に、このような分析というのは、TNFDを分析するためのツールやアプリケーションが公開されていますので、それを用いて、このようなヒートマップを作成するといったことが一般的です。そして依存とインパクトが、ここで説明できることになり、それを受けて、リスクと機会、これを整理した表が下になります。

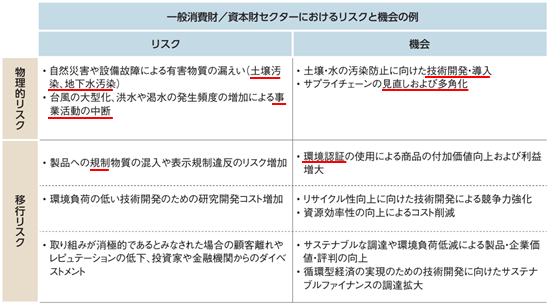

それも、物理的リスクと移行リスク、それぞれに対するリスクと機会といった分類です。物理的リスクというのは、主には自然災害のことを指していて、それによって土壌汚染、地下水汚染、これをリスクと考えられます。それを受けて、機会としては、そういった汚染防止に向けた技術開発や導入などを掲げています。同じように自然災害、台風を挙げてますけれども、発生頻度増加による事業活動の中断というリスクを挙げております。これに対して機会としては、サプライチェーンの見直し及び多角化を記載しております。同じように、移行リスクも分析していて、その中で、これは規制の話ですが、製品への規制物質の混入や表示規制違反のリスクの増加というのが、リスクとして挙げられていて、それに対して機会というのは、環境認証の使用による商品の付加価値向上、及び利益の増大ということを考えているようです。といったように依存とインパクト、そこから発生するリスクと機会について、戦略実行がここに記載されております。

戦略Bについて

続いて、戦略Bですけれども、これは戦略Aで特定された依存とインパクト、リスクと機会が、ビジネスモデル、バリューチェーン、戦略、財務状況、移行計画に与える影響について説明して、その情報を開示することがまとめられています。

まず初めに、ビジネスモデル、バリューチェーン、戦略についてですけれども、これはどういうことかというと、一例として、マイナスのインパクトを回避・低減、生態系を再生・復元、事業慣行を変革するための意思決定と実行について、が提示されています。また、リスクの緩和、、課題の管理、生物多様性枠組みの目標とターゲットに向けた方針または取り組み、などが挙げられています。財務状況についても、例えば短期、中期、長期にわたる収入、経費、キャッシュフロー、資産価値、負債、資金源への予想される影響などです。そして、ターゲットの設定と移行計画ですけれども、自然関連のコミットメントを行い、その達成方法、目標とターゲットの整合性についてなどです。そして戦略Cですけれども、これは依存とインパクト、リスクと機会が与える影響について、さらにここで押し進めて、レジリエンスに関する情報開示とその強化という内容になっています。

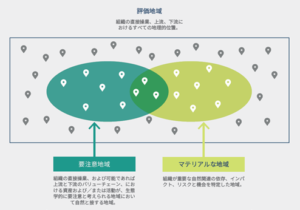

例えば、物理的リスクやマテリアルな地域、これはこの後の戦略Dのところでお話ししますが、事業活動を行うに当たって課題を持っている地域と、ここではご理解ください。そこで起こりうる転換点により、戦略、ビジネスモデル、バリューチェーンが短期・中期・長期的影響を受ける場合があると想定する考え方、レジリエンスですけども、というようなことが提言されています。それでは、この内容について、好事例を基に見てみることにしましょう。

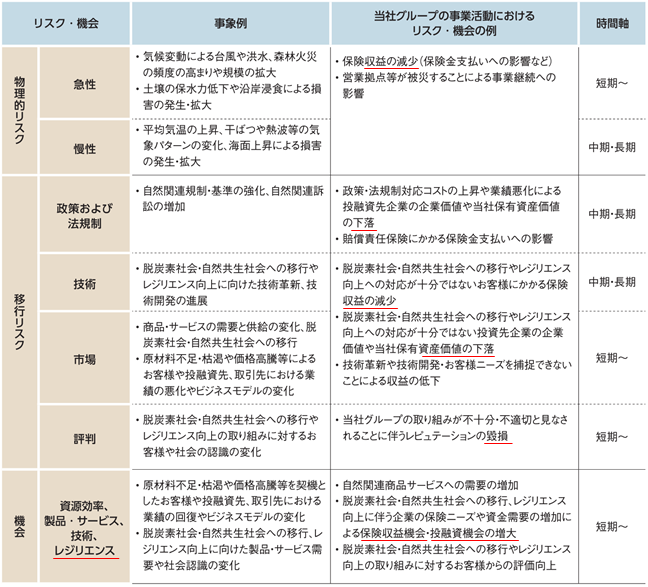

これも東京海上ホールディングスのTNFD REPORTから引用しておりますが、まずはリスクと機会を整理しております。最初にあるのがリスク、その下にあるのが機会です。リスクは、物理的リスクと移行リスクに大きく二つに分かれています。そして、それらに対して事象例というのがここに記載されています。それを受けて、事業活動におけるリスクと機会の具体的な例が記載されており、それの時間軸が右欄こ載っているわけです。

例えば、物理的リスクの場合、多くは自然災害になるわけですけども、そういった事象に対して、リスク機会の例として、ここではリスクですけれども、保険収益の減少というのが掲げられています。同様に、移行リスクにおいても「政策および法規制」の部分で考えますと、そういった基準の強化、訴訟の増加などが事例としてあり、これをうけて事業活動におけるリスクとしては、保有資産価値の下落などが中長期的に考えられるということ、また「技術」に関しても、技術革新などによって保険収益の減少ですとか、「市場」においても資産価値の下落、「評判」についてもその毀損などが、このような期間で考えられると記載されています。

同じように機会についても、主に「レジリエンス」ですけれども、その事象に対して、保険収益機会、投融資機会の増大、などが短期的な時間軸から発生すると見込まれています。ここでは、この表でまとめられた形でのご紹介ですけれども、実際には、これを基に戦略B、戦略Cについて本文中で詳細な記述がなされております。

総括:環境省による日本企業が行うべきTNFDとは

- TNFD利用者の関心: 自然関連課題の管理におけるアプローチ、ビジネスモデル、戦略、財務計画の影響に関心がある。

- 情報提供の目的: 将来のパフォーマンスに対する情報を提供するために、依存とインパクト、リスクと機会に関するデータを開示する必要性。

- 戦略A: 自然関連の依存とインパクト、リスクと機会について

- 依存とインパクトの説明: 自社及びバリューチェーンのマテリアルな自然関連の依存とインパクトを特定し、関連情報を説明。

- インパクト経路の詳細: 特定されたインパクトの地域とその関連性を示すことが求められ、依存経路についても同様に扱う。

- リスクと機会の説明: 自然関連の依存とインパクトから生じるリスクと機会についても記載。

- 戦略B: 依存とインパクトがビジネスモデルに与える影響

- ビジネスモデル及び戦略の修正: 負のインパクトの回避や生態系の再生に向けた施策を提示。

- 財務状況の影響: 短期・中期・長期にわたる収入、経費、資金源への影響について情報開示。

- ターゲットの設定: 自然関連のコミットメントとその達成方法に関する整合性。

- 戦略C: レジリエンスへの影響

- レジリエンスの定義: 物理的リスクやマテリアルな地域に起因する課題についてのレジリエンスの向上を提言。

- 長期的影響の考慮: 自然災害やその他のリスクが短期・中期・長期にわたってビジネスモデルに与える影響についての対応策。

- 戦略D: 地域の開示

- 優先地域や関係する地域: 具体的に依存とインパクトが及ぼす地域に関する情報を提供すること。