TCFDガバナンスとリスク管理について

TCFDガバナンスとリスク管理についての作成方法

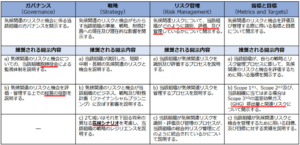

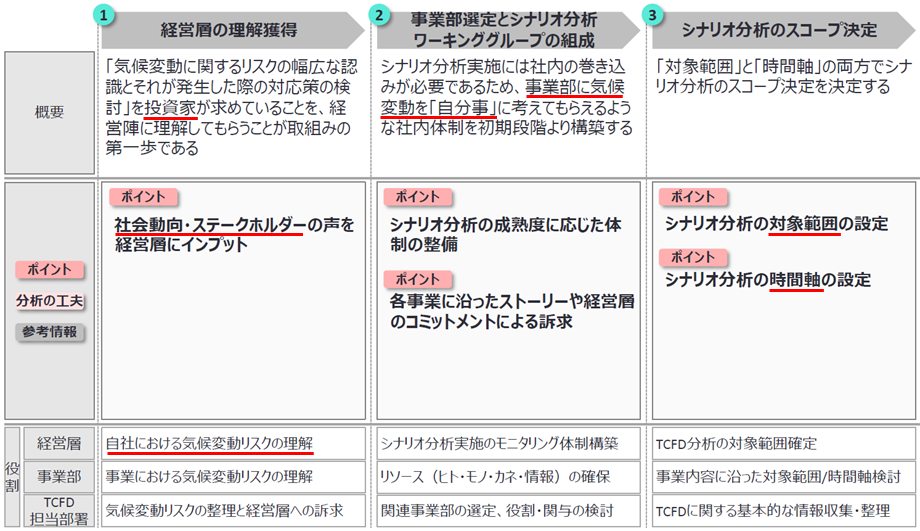

まずはじめに、①ガバナンス整備 についてです。ガバナンス整備について、およその方針について解説をしていきます。3つから成り立っており、1つ目は経営層の理解獲得、2つ目は事業部の選定ととシナリオ分析ワーキンググループの組成、3つ目としてシナリオ分析のスコープの決定です。

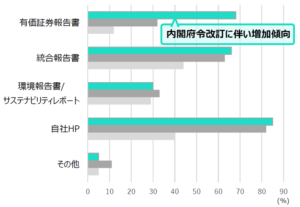

1つ1つを見ていきますと、まずはじめに経営層の理解獲得についてですけれども、これは気候変動の問題に関して、上場企業であればそのような情報開示は投資家が求めているということ、またそれ以外の企業に関しては、金融機関やその他ステークスホルダーまたはサプライチェーンの一員としてそういったことが求められている、ということの理解が必要となっていきます。このような社会動向やステークスホルダーの声を経営者が十分に理解するということ、自社における気候変動リスクの理解、これが経営層の理解獲得のために必要になってくることとなります。

これを受けて、2番目の事業部設定についてですけれども、それぞれの事業部においても日々の業務で忙しいわけですけれども、これを自分事として気候変動の問題を捉えるという意識が求められていきます。このことによって、それぞれの事業部からこのような気候変動対策に対するシナリオ分析の計画及び実行を行っていくことになっていきます。

そして3つ目として、シナリオ分析のスコープ決定を行っていきます。これには2つ「対象範囲」と「時間軸」の設定を行っていくことになります。これらについて、少し具体的な手法について見ていくことにしましょう。

リスク管理に向けたTCFDガバナンス整備

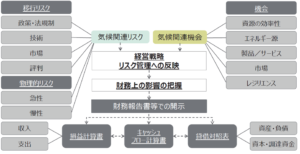

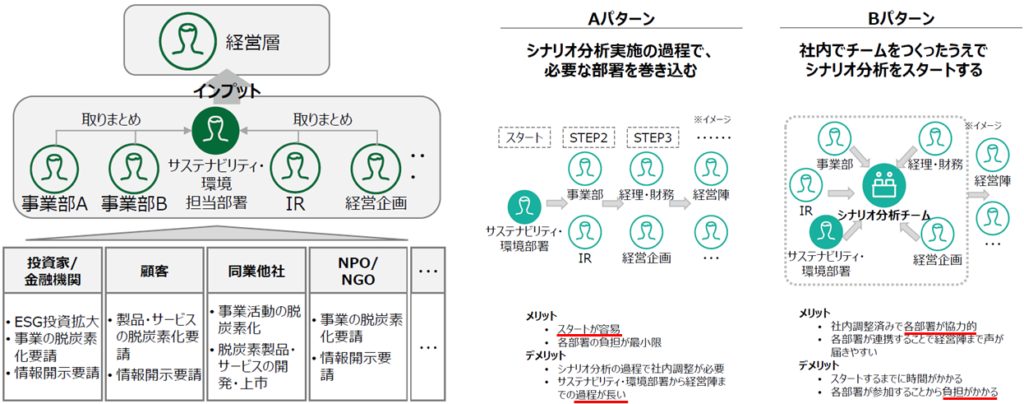

ステークスホルダーとしては、投資家/金融機関、顧客、同業他社、NPO/NGOなどが挙げられ、それぞれから、気候変動に対する情報開示について強い興味と関心を持っているわけです。このような状況を事業部で取りまとめて、例えば、サステナビリティのような担当部署のようなところに集約してそれを経営層に報告する、というような体制づくりがガバナンス整備としてまとめられているわけです。

そしてこのような体制づくりについて、一例としては、例えばAパターンとして、まずはじめにサステナビリティに関する担当部署から出発して、そこからそれぞれの部署を経由して、最終的に経営陣へ報告を上げていくといった体制づくりが考えられます。このような組織づくりのメリットとしては、取り組みやすくスタートが容易であるということがあります。しかしデメリットとしては、このような長いパスを経るために過程が長くなってしまうということが上げられます。

もう1つのBパターンとしては、それぞれの部署からシナリオ分析チームの要員を集めて、ワーキンググループを作るといった仕組みです。このようにして、ワーキンググループに集約された情報を経営陣に報告するような仕組みづくりです。この場合のメリットとしては、各部署が協力的に関わってくれるということ、一方でデメリットとしては、それぞれの部署に負担がかかるということが挙げられます。このようにして、リスク管理に向けたガバナンス整備を構築していくことになります。

TCFDガバナンスとリスク管理についてを総括

- ガバナンス整備の解説:

- ガバナンス整備の方針は3つの要素から成り立っている。

- ガバナンス整備の方針は3つの要素から成り立っている。

- 1. 経営層の理解獲得:

- 投資家や他のステークスホルダーから求められる気候変動に関する情報開示の重要性を経営層が理解する必要がある。

- 自社における気候変動リスクの認識が必要。

- 2. 事業部選定とシナリオ分析ワーキンググループの組成:

- 各事業部が気候変動問題を自分事として捉え、シナリオ分析を計画・実行する意識を持つことが求められる。

- 各事業部が気候変動問題を自分事として捉え、シナリオ分析を計画・実行する意識を持つことが求められる。

- 3. シナリオ分析のスコープ決定:

- 「対象範囲」と「時間軸」の設定が必要。

- シナリオ分析の手法を考える。

- ステークスホルダーの関与:

- 投資家、金融機関、顧客、同業他社、NPO/NGOなどが気候変動に対する情報開示に強い関心を持っている。

- 事業部がこれらの関心を取りまとめ、サステナビリティ担当部署に集約し、経営層に報告する体制を整備。

- ガバナンス体制の一例:

- Aパターン:サステナビリティ担当部署から各部署を経由して経営陣へ報告。

- メリット:取り組みが容易にスタートできる。

- デメリット:プロセスが長くなる可能性がある。

- Bパターン:各部署からシナリオ分析チームを集めてワーキンググループを構成。

- メリット:協力的な関与が望まれる。

- デメリット:各部署に負担がかかる。

- Aパターン:サステナビリティ担当部署から各部署を経由して経営陣へ報告。