TCFDにおけるリスクと機会とは

TCFDにおけるリスクと機会とは、物理的リスクとは。

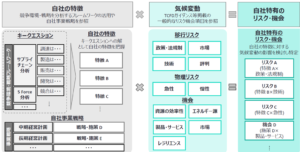

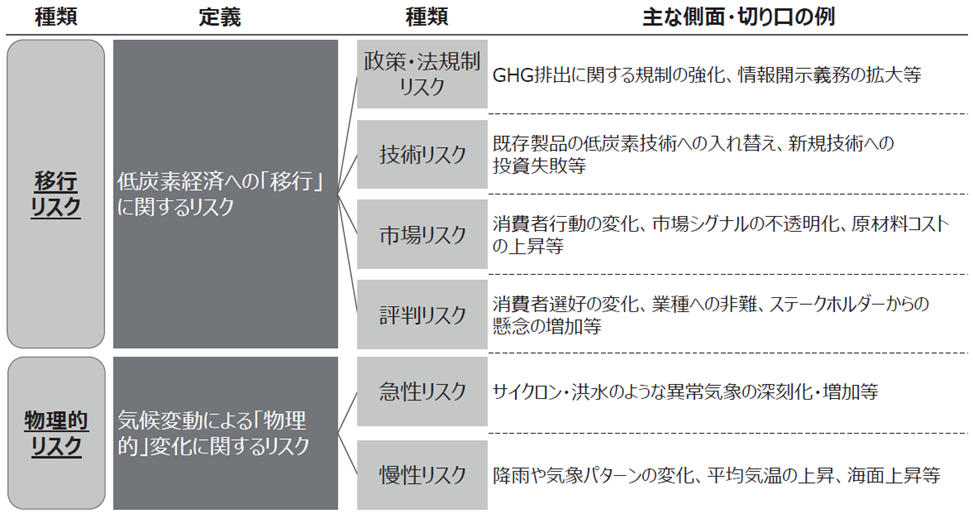

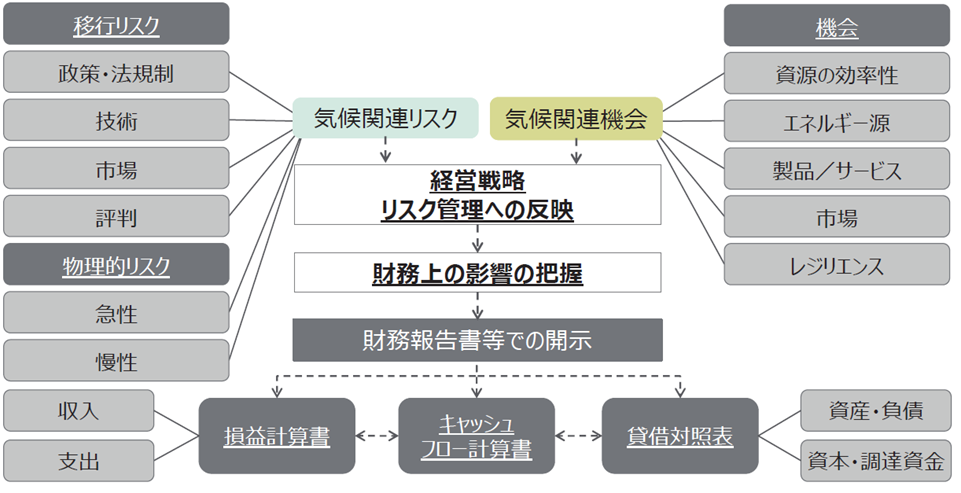

この気候関連リスクとは、温室効果ガスによる気候変動において、事業活動に負の影響を及ぼすものとされています。これは、表にある通り6つのリスクに整理することができます。これは大きく分類すると、「移行リスク」と「物理的リスク」に分けることができます。

「物理的リスク」は比較的分かりやすく、気候変動による物理的変化に関するリスクと定義されています。これには2つあり、サイクロン・豪雨のような異常気象の深刻化・増加等、これが「急性リスク」に区別されているものです。最近日本でよく見られるものとしては、集中豪雨などが頻繁に発生し、それによる洪水等の被害や土砂崩れ、その様なことによって自社の事業においてどのような負の影響を及ぼすのか、といったことを考えていく内容になっています。物理的なリスクの2つ目として、「慢性リスク」があります。 降雨や気象パターンの変化、平均気温の上昇、海面上昇等です。

このような物理リスク以外のものが、「移行リスク」と呼ばれるものに相当しており、低炭素経済への移行に関するリスクと定義されています。具体的には4つに区別されていて政策・法規制、技術、市場、評判などのリスクに整理されています。例えば「政策・法規制リスク」としては、GHG(Greenhouse Gas)と言いますが、温室効果ガス排出に関する規制の強化、情報開示義務の拡大等のリスクに相当します。例えば、温室効果ガスに関する規制が許可されたために、製造業では新たな設備を導入する必要に迫られるということですとか、情報開示義務の拡大等に伴って、それらに関わるコストの増大ということが、政策・法規制リスクとして考えられるかも知れません。同様に、「技術リスク」「市場リスク」「評判リスク」などについても、この表に書いているようなリスクがあると考えられます。このような観点から、気候変動に関して自社にどのような負の影響を及ぼすのかについて、このような気候関連リスクを抽出する必要があるわけです。

TCFDにおけるリスクと機会とは、リスクと機会の定義は?

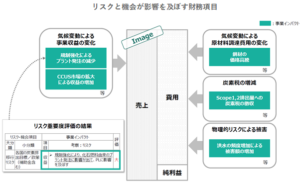

同様に、気候変動が与える正の影響である気候関連機会は、例えばそのような環境の変化に応じて市場が変わり、その市場に対して自社が新たな商機を生み出すことが期待できるかしれません。このような視点に立って、気候関連機会を抽出することも重要な要素となります。 このように、気候関連リスクと気候関連機会を整理・抽出することで、経営戦略へ落とし込み、それらの管理に反映させていきます。その結果、財務上の影響を把握してB/S、PL、CFのような財務諸表において、どのような影響を及ぼすのかということについて、開示していく流れになるわけです。それでは、このTCFDについて、具体的に盛り込まなければならない内容について、ご紹介して参ります。

総括:TCFDにおけるリスクと機会とは、リスクと機会の定義は?

- 気候関連リスク:

- 温室効果ガスによる気候変動が事業活動与える負の影響。

- 大きく「移行リスク」と「物理的リスク」に分類される。

- 物理的リスク:

- 急性リスク:異常気象の深刻化(例:サイクロン、豪雨)による影響(洪水や土砂崩れなど)。

- 慢性リスク:降雨や気象パターンの変化、平均気温の上昇、海面上昇などが長期的な影響を及ぼす。

- 移行リスク:

- 低炭素経済への移行によるリスクで、4つのカテゴリに分けられる。

- 政策・法規制:温室効果ガス排出に関する規制の強化や情報開示義務の拡大。

- 技術:新しい環境技術の導入や既存技術の更新が必要となるリスク。

- 市場:消費者の嗜好や市場の変動に伴うリスク。

- 評判:企業の環境への取り組みに対する評価による影響。

- 低炭素経済への移行によるリスクで、4つのカテゴリに分けられる。

- 気候変動に対するリスクの抽出:

- 自社に与える気候関連リスクを把握する必要がある。

- 自社に与える気候関連リスクを把握する必要がある。

- TCFD提言:

- 初めに気候関連リスクと気候関連機会を抽出することが求められる。

- 移行リスクと物理的リスクの計6つのリスクを考慮して抽出する。

- 気候関連機会:

- 環境の変化によって市場が変わり、新たな商機を生む可能性がある。

- 環境の変化によって市場が変わり、新たな商機を生む可能性がある。

- 収集した情報の活用:

- 気候関連リスクと機会を整理・抽出し、経営戦略に組み込む必要がある。

- 財務上の影響を把握し、財務諸表(B/S、PL、CF)に反映させて開示する。